Leseprobe

Uhrzeit und Frühgeschichte

Wie es begann

Geschichte will zu den Anfängen führen, will zeigen, wie es begann. Auch wenn der erste Sendenhorster nicht in

Neandertalerzeiten zurückreicht, so mag es nützlich und sinnvoll sein, einige vorgeschichtliche Informationen an den Anfang zu stellen. Adam kommt aus Afrika. In dem schwarzen Erdteil wurden die

frühesten, eine Million Jahre alten Menschenspuren gefunden.

Geschichte will zu den Anfängen führen, will zeigen, wie es begann. Auch wenn der erste Sendenhorster nicht in

Neandertalerzeiten zurückreicht, so mag es nützlich und sinnvoll sein, einige vorgeschichtliche Informationen an den Anfang zu stellen. Adam kommt aus Afrika. In dem schwarzen Erdteil wurden die

frühesten, eine Million Jahre alten Menschenspuren gefunden.

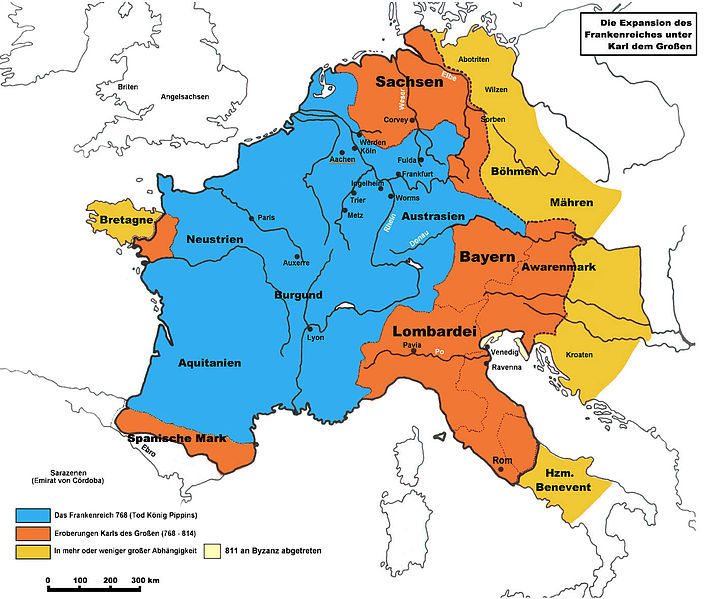

Die ältesten Europäer sind 500.000 Jahre jünger. Ihre Spuren fanden sich bei Heidelberg. Der älteste Westfale vom Stamme der Neandertaler lebte vor 80.000 Jahren in den Balver Höhlen im

sauerländischen Hönnetal. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte die Urmenschheit drei Eiszeiten und drei Warmzeiten durchlebt. Zunächst kühlte das Klima über einen Zeitraum von Tausenden von Jahren ab. Die

Gletscher Nordeuropas, der Alpen und der Pyrenäen erstreckten sich über beinahe ganz Mitteleuropa. Auf einem schmalen, eisfreien Streifen zwischen Donau und Mittelgebirge jagten die eiszeitlichen

Menschen Mammut, Wollnashorn und Rentier.

Dann wurde es wieder wärmer. Die Gletscher schmolzen. Die Schmelzwasser sammelten sich in den »Urstromtälern« zu reißenden Flüssen, rissen tiefe Furchen und Abgründe in die Landschaft und gruben

tiefe Schluchten in die norddeutsche Tieflandbucht. Einer dieser eiszeitlichen Carions verlief vom heutigen

11

Greven über Münster und Sendenhorst bis Ennigerloh. Eine weitere Eiszeit ging ins Land. Die Schmelzrückstände der Gletscher, Grobsand und Kies, füllten die Rinnen des Urstroms und schufen im

Kernmünsterland einen ungefähr 80 km langen und bis zu einen Kilometer breiten Kiessandrücken, den »Uppenberger Geestrücken«1. Vor rund 10.000 Jahren ging die vorläufig letzte Eiszeit ihrem Ende zu.

Birken- und Kiefernwälder verdrängten die Tundra. Ihnen folgten Eichen, Linden und Ulmen.

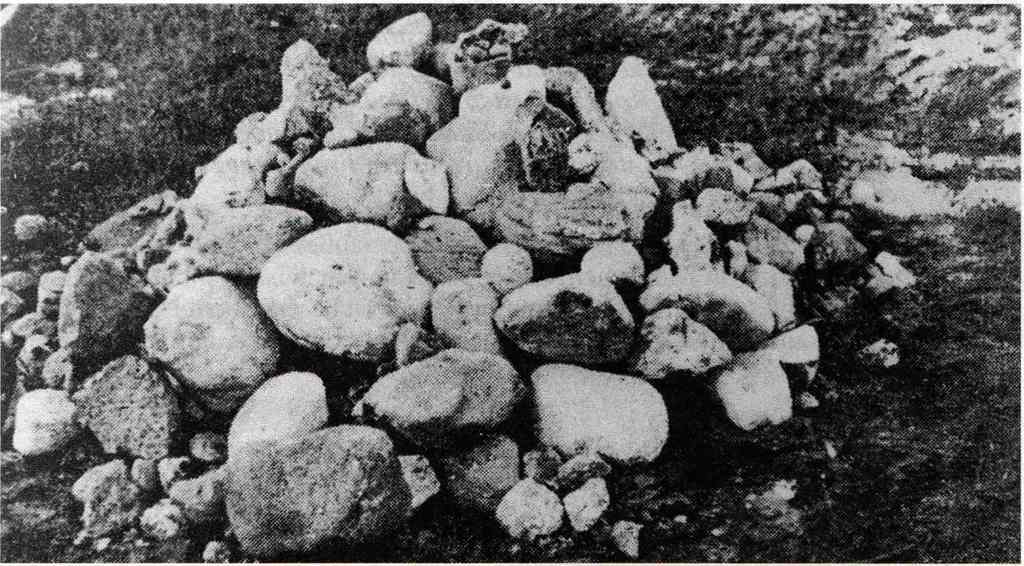

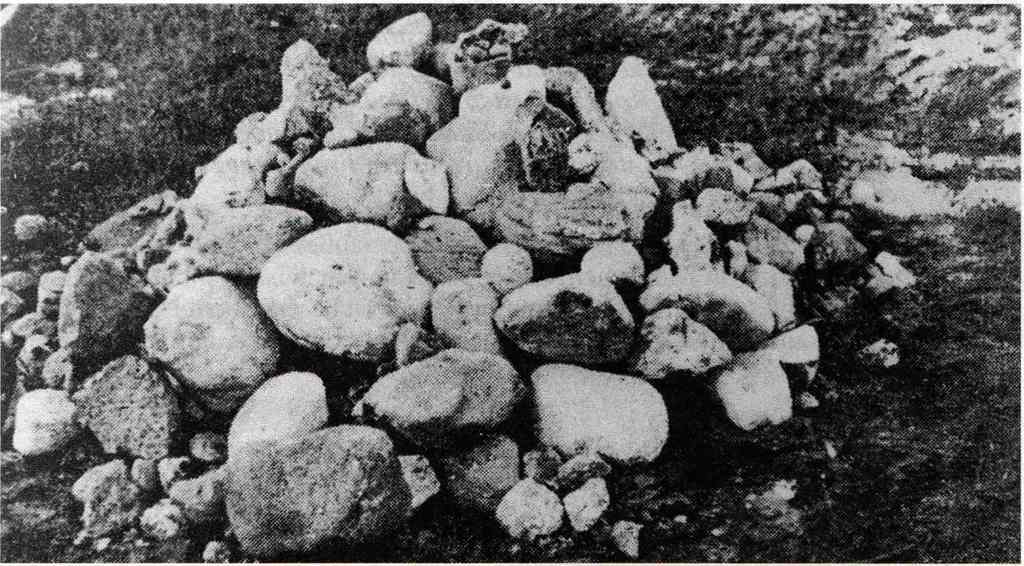

Bild:

Zeugen der Eiszeit: Nordische Gesteine, gefunden in einer Sandgrube auf der Hardt

Noch war der Mensch nicht seßhaft geworden, lebte ausschließlich von der Jagd und vom Sammeln. Auf der ständigen Suche nach Nahrung durchstreiften mittelsteinzeitliche Horden die weiten Ebenen des

norddeutschen Tieflandes. In dieser Zeit, um 8.000 v. Chr., müssen die ersten Menschen das Gebiet der heutigen Stadt Sendenhorst betreten haben. Die dichten Eichen-, Birken- und Buchenwälder

meidend, streiften die Jäger- und Sammlerhorden an den Ufern der Bäche und Flüsse entlang. Selbst kleine Rinnsale hatten eine durch häufige Überschwemmungen baumfreie Uferzone. In der Helmbachaue,

auf der Grenze nach Albersloh, auf der Uferkante des Baches, hat eine steinzeitliche Nomadenhorde vor 8.000-10.000 Jahren ein Feuer entzündet, um die Jagdbeute zu braten oder sich vor Kälte zu

schützen2)

Die Jungsteinzeit

1933 deckten Mitglieder des freiwilligen Arbeitsdienstes, der mit der Helmbachregulierung beschäftigt war, die Feuerstelle auf. Der aktuellen Wertschätzung »germanischer« Bodenfunde entsprechend,

brachte die »Glocke am Sonntag« einen dreispaltigen Bericht:

Ein Arbeitslager macht vor- und frühgeschichtliche Ausgrabungen. Ein Bericht über die vorlliujigen Ergebnisse von Junglehrer Willi Dege z. Zt. Freiwilliger im Arbeitslager Sendtmhorst. ...Etwa 50-70

cm unter der Erdoberfläche stießen wir auf grünlich-braune schwere Schlacke von eisenhaltigem Sand und darauf Holzkohlestückchen, Knochensplitter und ein wunderbar gearbeitetes Steinbeil mit

vierkantigem Rücken. Alle Funde waren mit einer tonigen Schlammschicht überdeckt, ein Zeichen dafür, daß die Feuerstelle durch ein Hochwasser zerstört worden war Das bewiesen auch zahlreiche

Holzkohlestückchen und Knochenreste, die ein Stück weiter abgelagert waren. Unter diesen Knochenresten befand sich auch ein bearbeitetes Stück von 15 cm Länge, es war an einem Ende spitz, am anderen

Ende zu einem Knoten zugeschnitten und hat unseren Steinzeitvorfahren sicher als Pfriem beim Nähen ihrer Fellkleidung gedient.

Die Helmbachfeuerstelle ist ein Zufallsfund, der außer der gesicherten Tatsache der Anwesenheit von Menschen wenig aussagt. Wir wissen nicht, ob Horden Sendenhorster Gebiet regelmäßig durchquerten,

welche Jagdbeute sie machten, ob der Rastplatz am Helmbach ein flüchtiges Tages- oder ein dauerhafteres Sommerquartier war.

12

Jungsteinzeit — der Mensch wird seßhaft

Die Einführung von Ackerbau und Viehzucht war die umwälzendste, folgenreichste Veränderung in der Geschichte der älteren Menschheit. Der Mensch war nicht länger von den Zufälligkeiten der Jagd- oder

Sammelbeute abhängig. Er wurde seßhaft, errichtete feste Gebäude, lernte, Vorratswirtschaft zu betreiben, Ton zu verarbeiten und Kleidung aus Wolle oder Flachs herzustellen.Angefangen hat diese neue

Lebensweise vor 8.000 Jahren in Vorderasien und Ägypten. Erst 2.000 Jahr später lebte in Mitteleuropa ein bodenständiges Bauerntum, die nach den bandförmig verzierten Tongefäßen benannten

»Bandkeramiker«. In Westfalen haben die Bodenforscher in den letzten Jahrzehnten mehrere Wohnplätze der Bandkeramiker entdeckt, ausschließlich auf den fruchtbaren Lösböden des Hellwegs und der

Warburger Börde. Das Münsterland, und damit auch der Sendenhorster Raum, blieb zunächst siedlungsleer. Lange Zeit war die Lippe Trennlinie zwischen zwei unterschiedlichen Kulturen: jenseits des

Flusses, in der Soester Börde, seßhafte Ackerbauern, diesseits, im Münsterland. nomadisierende Jäger und Sammler'.

Im 3. Jahrtausend vor Christus breitete sich mit der sogenannten Trichterbecherkultur (genannt nach ihren trichterförmigen Tongefäßen) das Bauerntum im Münsterland aus. Der Sendenhorster Raum

scheint jedoch noch gemieden worden zu sein. Nicht Bodenqualität und hohe Erträge, sondern eine leichte Bearbeitung war für die Standortwahl der ersten Siedlungen maßgebend. Und so häufen sich die

Siedlungsfunde im westlichen Münsterland, auf den podsolierten Quarzsandböden und auf den trockenen und schwach lehmigen Sandböden. Das Kernmünsterland blieb bis heute fundleer und damit vermutlich

in der Jungsteinzeit siedlungsleer4. Jedoch ist zu bedenken, daß dieses Bild durch Bodenfunde korrigiert werden kann. Unumstößliche Feststellungen sind in der vorgeschichtlichen Bodenkunde nicht zu

treffen. Aussagen haben nur einen hohen Wahrscheinlichkeitswert. Überraschende

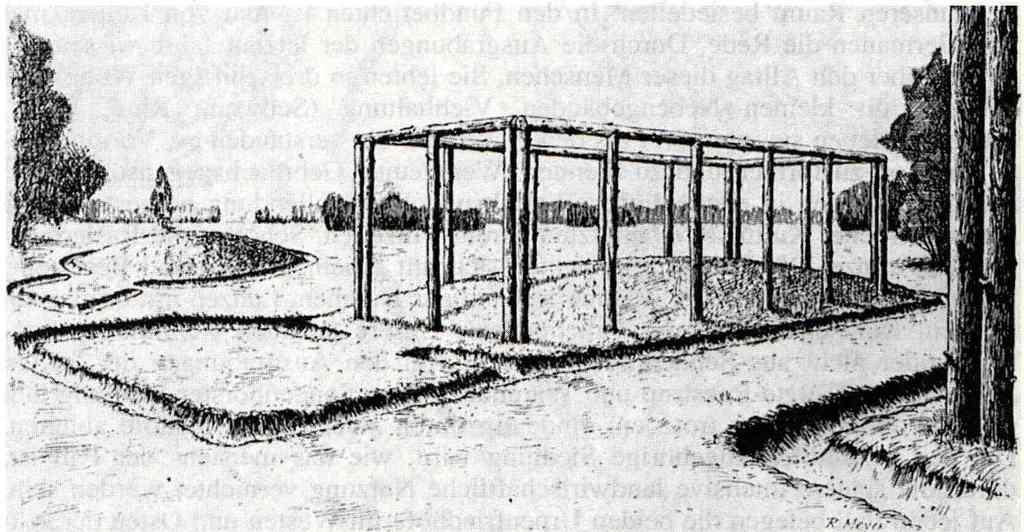

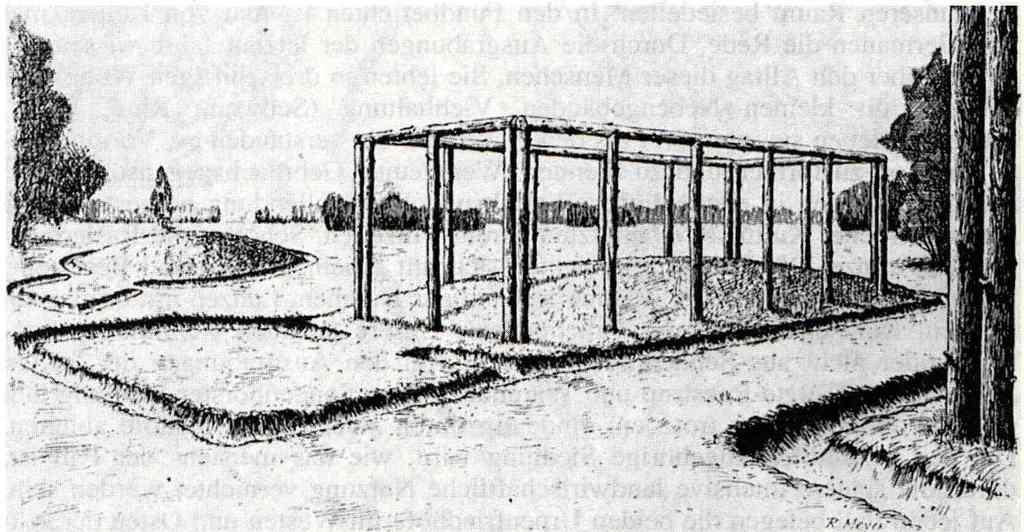

Bild:

Bild:

So könnte der bronzezeitliche Friedhof »Martiniring« zur Zeit seiner Belegung 500 v. Chr. ausgesehen haben (Rekonstruktion jüngerbronzezeitlicher Grabmonumente.

13

Funde können das Bild korrigieren. Aber nicht jeder Lesefund einer Waffe, eines Werkzeugs ist schon ein Beleg für eine steinzeitliche Siedlung.

Obwohl es seither keine Eiszeit mehr gab, schwankte das Klima doch immer wieder in größeren Zeitabständen. Die Wissenschaftler haben den verschiedenen Klimastufen Namen gegeben: Dem warmen, trockenen

Boreal (6000-4000 v. Chr.) folgten 2.000 Jahre mit einem warmen, aber feuchten Klima. In den folgenden 1.000 Jahren wurde es zunehmend kühler und trockener. Um 1000 v. Chr. setzte schließlich die

Periode des Subatlantikum ein. Es wurde kühl, feucht, ungünstig und unwirtlich für menschliche Siedlungen. Ausgerechnet in dieser ungünstigen, unterkühlten Klimaperiode entschlossen sich Menschen,

im Raum Sendenhorst zu siedeln. Die klimatischen Voraussetzungen waren ungünstig, der schwere Sendenhorster Boden nur mit viel Mühe zu bearbeiten. Aber die Siedler hatten keine andere Wahl. Um

800-600 v. Chr., in der ausgehenden Bronzezeit und beginnenden Eisenzeit, waren die Wohnplätze erster Ordnung längst belegt. Seit der älteren Bronzezeit, seit ungefähr 1700 v. Chr., siedelten

Menschen auf den hochwassersicheren Uferstreifen der Ems zwischen Telgte und Warendorf. Die leichten Sandböden im Westen Alberslohs, in der Hohen Wardt, wurden bereits seit tausend Jahren

bearbeitet5. Weil die Bevölkerung wuchs, mußten sich die Menschen für weitere Siedelplätze mit weniger günstigen Standorten zufrieden geben, nicht mehr unbedingt hoch- oder grundwassergeschützt,

nicht mehr in unmittelbarer Nähe von Bach- oder Flußläufen, aber trotzdem mit dem vorhandenen Werkzeug noch zu bearbeiten. Der Kiesrücken zwischen Greven, Münster, Sendenhorst und Ennigerloh bot den

landsuchenden Bauern Acker- und Siedelland zweiter Wahl.

Es ist die Epoche des Übergangs von der jüngeren Bronzezeit zur älteren Eisenzeit. In Kleinasien kämpften die Griechen um Troja. Auf den Hügeln Roms lassen sich Latiner nieder. In Süddeutschland und

Westfrankreich siedeln die Kelten. Leider berichtet keine schriftliche Quelle über die Völker, die zu dieser Zeit unseren Raum besiedelten. In den Fundberichten ist mal von Kelten, mal von Germanen

die Rede. Durch die Ausgrabungen der letzten Jahre wissen wir einiges über den Alltag dieser Menschen. Sie lebten in dreischiffigen Wohnstallhäusern mit kleinen Nebengebäuden. Viehhaltung (Schwein,

Rind, Schaf, Ziege) betrieben sie intensiver als den Ackerbau. Sie verstanden es, Vorratsgefäße aus Ton zu formen und zu brennen. Werkzeuge, Gebrauchsgegenstände und Schmuck wurden in erstaunlicher

Vielfalt und Formvollendung hergestellt. Die Menschen jener Kulturstufe benutzten bereits Pinzetten, Scheren und Rasiermesser aus Bronze. Die Frauen schmückten sich mit Fibeln, Ringen und

Bernsteinketten. Die Bewaffnung der Männer bestand aus Dolchen, Lanzen mit bronzenen Spitzen, Kurzschwertern und Tüllenbeilen6. Unseie genauen Kenntnisse stammen leider nicht aus Sendenhorst,

sondern von den Ausgrabungen der letzten Jahrzehnte in Telgte-Raestrup und Warendorf.

Erster Beweis einer Siedlung ca. 600 - 500 v. Chr.

Erster indirekter Beweis einer Siedlung: Urnenfriedhöfe ca. 600 - 500 v. Chr. Eine Sendenhorster Siedlung läßt sich nur indirekt, aber trotzdem eindeutig durch zwei Urnenfriedhöfe ableiten. Die den

Friedhöfen zugehörige Siedlung wird, wie das meistens der Fall ist, durch die spätere intensive landwirtschaftliche Nutzung vernichtet worden sein.

Auf jeden Fall belegen die beiden Urnenfriedhöfe im Westen und Osten der späteren Stadt Sendenhorst das Vorhandensein einer bäuerlichen Siedlung für die Zeit 600-500 v. Chr.

14

Urnenfriedhof Spithöverstraße

1930 wurde auf der Westseite der Spithöverstraße, kurz vor der Straße Westtor, eine Baugrube für ein Wohnhaus ausgehoben. Dabei stießen die Arbeiter auf mehrere Tongefäße mit Leichenbrand. Leider

wurde dem Fund keine größere Bedeutung beigemessen. Die Urnen sind verloren gegangen. Eine Fundmeldung unterblieb, so daß wir weder die genaue Anzahl der Urnen noch die näheren Fundumstände kennen.

Aus der Beschreibung von Zeitzeugen ergibt sich mit großer Wahrscheinlichkeit, daß ein bronze-eisenzeitlicher Urnenfriedhof freigelegt worden war'.

Urnenfriedhof Martiniring

Besser sind wir über den zweiten Urnenfriedhof unterrichtet, weil hier das Amt für Bodenpflege (Museum für Vor- und Frühgeschichte Münster) rechtzeitig eingeschaltet wurde. 1949 entstand östlich der

Stadt, auf der stadteigenen bzw. kirchlichen Ackerflur »Brink«, die erste Nachkriegssiedlung »Martiniring«. Wie kurz nach dem Kriege üblich, schachteten die künftigen Eigenheimbesitzer die Baugruben

mit Schaufel und Spaten in Eigen- oder Nachbarschaftshilfe aus. Dabei stieß man bei mehreren Häusern 40 bis 80 cm unter der Oberfläche auf Brandurnen, in rotbraunen Sandschichten eingetieft. Die

Funde wurden von Siegfried Gollub (Münster) untersucht und ausgewertet. Die Tageszeitungen berichteten ausführlich'. Eine Fundakte liegt vor. Nach Gollub war das Fundgebiet vor 2.500 Jahren starken

Wassereinflüssen ausgesetzt. Auf einer schmalen Kuppe einer grund- und hochwasserfreien Dünung hatten die Menschen die Urnen mit den Überresten ihrer Verstorbenen beigesetzt. Dem Fundbericht

entnehmen wir:

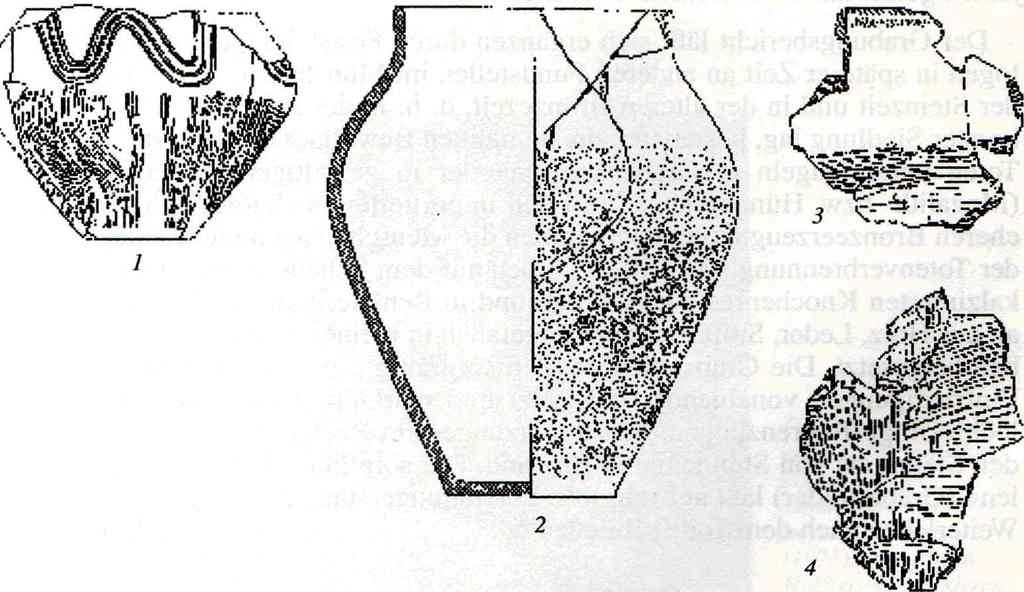

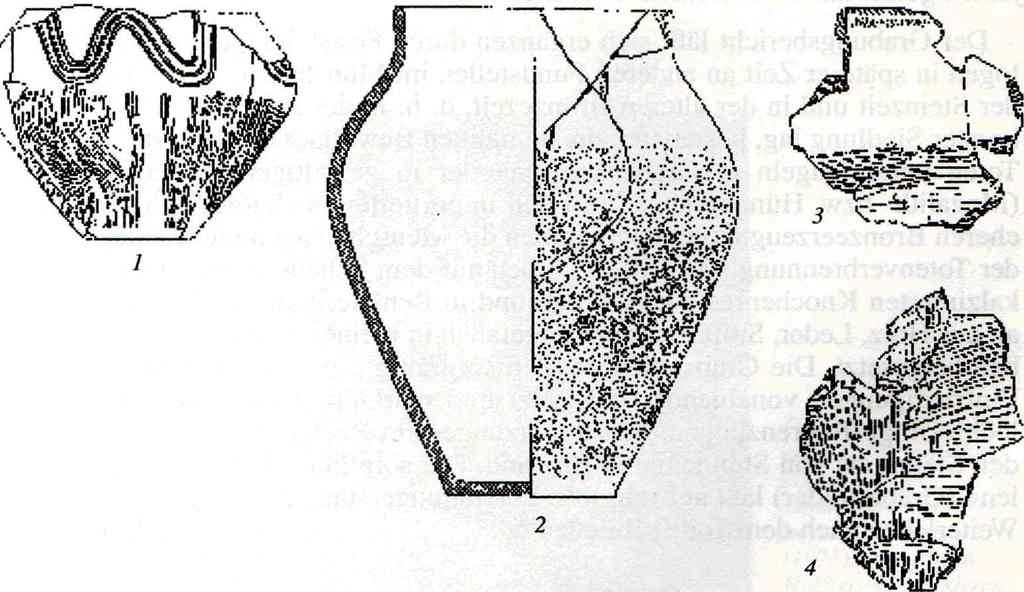

Bild:

Bild:

Die Urnenfunde vom Martiniring: 1 Doppelkonisches Gefäß, Haus 1; 2 = Urne mit S-förmigem Profil, Haus 2; 3 und 4 = Gefäßreste aus Haus 4.

15

Haus I: Rest eines doppelkonischen Gefäßes, teilweise verziert Außenwandung mit gelbbraunem rötlich getönten Überzug versehen.

Haus 2: Urne mit S-förmigem Profil; Reste einer Schüssel mit Schräghals; Bodenteil eines größeren grau- bis gelbbraunen Topfes.

Haus 3: Reste eines größeren, dickwandigen Topfes. Außer feinem, hartem Leichenbrand enthielt das Gefäß drei verschmolzene Stücke eines bronzenen Ringes aus drei zusammengedrehten Drähten.

Haus 4: 7-8- Gefäße zerstört; außerdem Randstück eines Kugeltopfes mit Kammstrichmuster; Randstück eines ähnlichen Gefäßes; zugehörige Wandstücke; Bodenreste von zwei gelbbraunen Gefäßeng.

An anderer Stelle beschreibt Gollub zwei Urnen genauer:

Die Urne verrät starke Beziehungen zum nordostdeutschen Raum (Hannover). Mit ihrer sepiabraunen Farbe und ihrer eigentümlichen körnigen Rauhung des Mittelteils fällt sie eigentlich etwas aus dem

Rahmen des bei uns üblichen Tongeschirrs heraus ... Die senkrechte Kammstrichverzierung [einer weiteren Urne] auf dem Unterteil ist durch nachträglich eingeglättete Streifen unterbrochen.

Eigentümlich wirkt die Kombination mit waagerechten, wellenförmigen Horizontreliefen. Das Gefäß fällt außerdem noch dadurch auf daß es mit einer feinen gelbbraunen Tonschicht überzogen

ist.

Der Grabungsbericht läßt sich ergänzen durch Feststellungen, die die Archäologen in späterer Zeit an anderen Fundstellen im Münsterland gemacht haben. In der Steinzeit und in der älteren Bronzezeit,

d. h. in der Zeit, die vor der Sendenhorster Siedlung lag, bestatteten die damaligen Bewohner des Münsterlandes ihre Toten unter Hügeln in Grabschächten oder in gewaltigen Riesensteingräbern

(Megalith- bzw. Hünengräber). Mit den importierten, technologisch fortschrittlicheren Bronzeerzeugnissen übernahmen die Menschen auch die fremdartige Sitte der Totenverbrennung. Die Toten wurden auf

dem Scheiterhaufen verbrannt, ihre kalzinierten Knochenreste gesammelt und in Behältern aus organischem Material, aus Holz, Leder, Stoff, oder in Tongefäßen in kleinen muldenförmigen Erdgruben

beigesetzt. Die Grabstellen wurden sorgfältig durch Erdaufschüttungen und Einfriedigungen voneinander abgesetzt und markiert. Beliebt waren schlüssellochförmige Begrenzungen. Pfostensetzungen im

Rechteck erinnern deutlich an den Steinkreis von Stonhenge in England. Die sorgfältige Anlage der »Nekropolen« (Gräberfelder) läßt auf religiöse Vorstellungen und auf einen Glauben an ein

Weiterleben nach dem Tode schließen.

16

Germanen und Römer

Wir wissen nicht, wie lange die bronze-eisenzeitlichen Siedlungen »Geist« (Gräberfeld Spithöverstraße) und »Schörmel« (Martiniring) bestanden haben. Bei der flüchtigen Dauer frühgeschichtlicher

Siedlungen mag es sich um wenige Jahrzehnte gehandelt haben.

Vielleicht waren die Wohnplätze aber auch länger besiedelt. Die wenigen Funde erlauben jedenfalls keine zeitliche Festlegung. Auch wenn die Siedlungen 50, 100 oder mehr Jahre bestanden, wenn es — was

sehr wohl denkbar ist — noch weitere eisenzeitliche Siedlungen im Raume Sendenhorst gab. eine Siedlungskontinuität bis zum Jahre Null, bis Christi Geburt, ist nicht wahrscheinlich. Denn im Laufe der

letzten vorchristlichen Jahrhunderte hatten sich die Umweltverhältnisse merklich verschlechtert. Es war unangenehm kühl geworden. Die Sommer waren feucht und regnerisch. Ohne Düngung gaben die

kleinen Äcker innerhalb der öden Wildnis nichts her.

Ganz Nord- und Mitteleuropa spürte die Klimaverschlechterung. Deshalb wandenen in den letzten vorchristlichen Jahrhunderten viele Volksstämme aus dem unwirtlichen Norden in wärmere südliche Gefilde.

Der Zug der Kimbern und Teutonen um 100 v. Chr. ging in die römische Geschichte ein. Auch das Münsterland wurde von der Abwanderungswelle erfaßt. Ungünstige Siedlungsstandorte mußten aufgegeben

werden. Nur besonders gute Plätze blieben noch eine längere Zeit besiedelt. Solch ein günstiger Standort wurde 1971 in Albersloh an der Landstraße nach Sendenhorst in der Bauerschaft Alst, einen

Kilometer vor der alten Gemeindegrenze zu Sendenhorst, entdeckt. Die Archäologen fanden Grubenhütten, Speichergebäude und fünf Pfostenhäuser mit zwei- und dreischiffig gegliedertem Innenraum. Die

Siedelstelle überragt ihre Umgebung beinahe um zehn Meter und erweist sich damit als absolut hoch- und grundwasserfrei. In der Fachliteratur wird die Fundstelle unter dem Begriff »kaiserzeitlich«

geführt.Sie ge‑

Bild:

Bild:

Freigelegter Grundriß eines kaiserzeitlichen Hauses an der Landstraße Sendenhorst - Albersloh (1971). Die weißen Holzleisten markieren die Standspuren der Pfosten.

17

die Regierungszeit der römischen Kaiser (Beginn etwa Christi Geburt)11). Einstweilen ist nicht bekannt, ob es im Gemeindegebiet Sendenhorst ähnlich günstige Siedlungsmöglichkeiten gab.

Blieben das Sendenhorster Stadtgebiet und das spätere Kirchspiel mit seinen Bauerschaften siedlungsleer? Fragen, auf die wir bislang keine Antwort wissen.

Zurzeit Christi Geburt war das Münsterland fest in germanischer Hand. Zu dieser Zeit rückt der Raum für einige Jahrzehnte aus der Dämmerung archäologischer Mutmaßungen in das Licht der geschriebenen

Geschichte. Von 27 vor bis 14 n. Chr., gut 40 Jahre lang, kämpfte die Weltmacht Rom gegen die unruhigen germanischen Kleinstämme zwischen Rhein und Elbe, die immer wieder beutelüstern den Frieden der

wohlhabenden gallischen Provinzen links des Rheins störten. In einer planmäßigen Großaktion drangen römische Legionen von Mainz bis Xanten über den Rhein tief in das germanische Gebiet vor. Der

römische Vorstoß führte im Süden des Sendenhorster Gebiets vorbei in Richtung Weser. Die Anwesenheit der Römer im Lande mußte sich auch auswirken auf die Siedlungen, die nicht unmittelbar im

Aufmarschgebiet lagen. Die Römer sprachen ihr Recht. Sie legten Märkte an, führten ihre Verwaltung ein und verlangten von den Germanen Tributzahlungen. Im Jahre 9 n. Chr. organisierte der Cherusker

Arminius einen gemeinsamen Aufstand germanischer Stämme. In der »Schlacht am Teutoburger Wald« vernichteten die germanischen Krieger drei römische Legionen, insgesamt 25.000 Mann. Die Schlacht war

der Anfang vom Ende der römischen Herrschaft diesseits des Rheins 12).

Zu dieser Zeit wohnte der Stamm der Brukterer beiderseits der oberen Ems. Südlich der Ems bis hin zur Lippe, das heißt auch in der Region Sendenhorst, siedelten die »Bructeri minori«, die kleinen

Brukterer. Die Brukterer waren die Hauptbeteiligten im Kampf gegen Statthalter Varus. Deshalb galt ihnen und ihrem Wohngebiet der Vergeltungszug des Germanicus, der sechs Jahre nach der Schlacht bis

zum äußersten Winkel des Bruktererlandes vordrang und alle Siedlungen zwischen Ems und Lippe zerstörte. Die germanischen Erstbewohner unserer Heimat, die Brukterer, werden von den römischen

Schriftstellern noch einige Male genannt. Im Lauf des ersten nachchristlichen Jahrhunderts erweiterten sie ihr Siedlungsgebiet nach Südwesten bis an den Rhein. 68 n. Chr. unterstützten sie die

linksrheinischen Bataver bei einem Aufstand gegen die römische Herrschaft in Gallien. Einige Jahrzehnte später gerieten die Brukterer mit ihren germanischen Nachbarn, den Chamaven und Angrivariern,

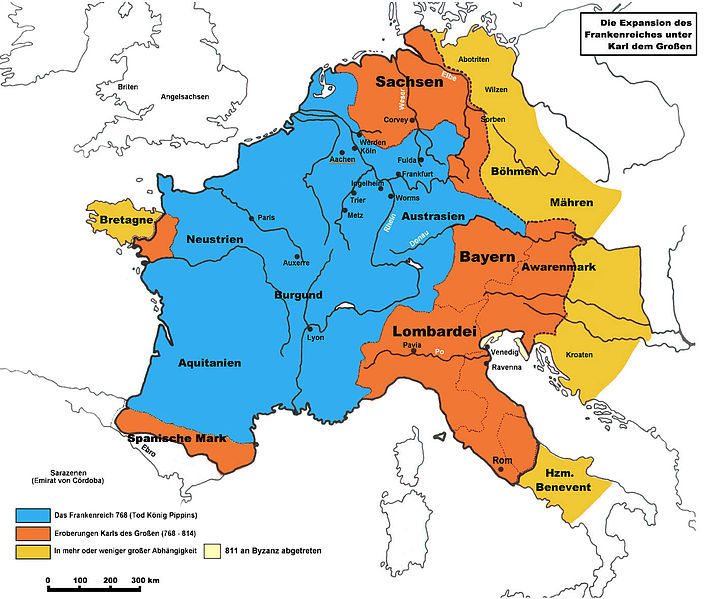

aneinander. Sie wurden besiegt, gaben ihre Wohnsitze im heutigen Kreis Warendorf auf und siedelten fortan südlich der Lippe. Am Vorabend der Sachsenkriege Karls des Großen, um 750, hieß das Land

zwischen Lippe, Rhein und Ruhr der Gau »Borachtra«. 16)

Frühes Mittelalter

Völkerwanderung - Frühes Mittelalter - Sächsische Landnahme - Sachsensiedlungen im Sendenhorster Raum - Sachsenkriege - Christianisierung

Völkerwanderung

Die Abwanderung der Brukterer, ihr abrupter Ortswechsel aus unserem Raum über die Lippe und weiter bis an den Niederrhein, ist nur ein Steinchen in dem bunten Mosaik, genannt »Völkerwanderung«. Seit

dem 2. nachchristlichen Jahr-hundert verbreiteten sich verstärkt Unruhe und Aufbruchsstimmung unter den germanischen Kleinstämmen Nordwestdeutschlands. Diese germanischen Bewohner des Münsterlandes,

der Lippe- und Hellwegzone, spielten nach Aufgabe ihrer alten Siedlungsgebiete eine entscheidende Rolle bei der Bildung des Großstammes der Franken und der Gründung des Frankenreiches. Als die

römische Grenzverteidigung um 250 zusammenbrach, überfluteten germanische Krieger- und Abenteurerscharen den Niederrhein. Die Brukterer finden wir eine Zeitlang als heerfolgepflichtige Bundesgenossen

der Römer im Raum Köln. Im 5. Jahrhundert bilden sie den Kern des fränkischen Teilstammes der Ripuarier, der Uferfranken, mit Wohnsitz an Maas, Mittel- und Niederrhein. Die Aktivitäten der Brukterer,

ihre abenteuerlichen Beutezüge in das römische Gallien, müssen einen starken Eindruck bei den daheimgebliebenen Sippen im Münsterland und im übrigen rechtsrheinischen Germanien hinterlassen haben.

Das lockte zur Nachahmung. Das reiche römische Rheingebiet entwickelte so eine starke Sogwirkung, daß sich unser Raum nach und nach entvölkerte. Dorf für Dorf, Gehöft für Gehöft wurde aufgegeben und

von den nach Westen Abziehenden verlassen. Um das Jahr 300, vielleicht auch einige Jahrzehnte später, begannen weite Teile des Münsterlandes, von der heutigen Grenze zu den Niederlanden bis zum

Teutoburger Wald, sich zu entvölkern. Das Kernmünsterland, auch der Sendenhorster Raum, wurden schließlich völlig aufgegeben, wurden unbewohnt und verödeten13.

Nachdem die germanischen Siedlungen in unserem Gebiet - wo immer sie gelegen haben mögen - verlassen waren, entwickelte sich in den folgenden Jahr-hunderten, in einem Zeitraum zwischen 350/400 und

550/650, das Kernmünsterland zu einer menschenleeren, unberührten Urlandschaft zurück. Wie es durch die Bodenbeschaffenheit vorgegeben war, überwucherten nach und nach dichte Wälder das Sendenhorster

Gebiet. In den Tälern von Helmbach und Angel wuchsen Eschen. Der von West nach Ost verlaufende Kiessandrücken von der »Geist« bis zur »Hardt« bewuchs mit Eichen, Buchen und Birken. Im Unterholz

wuchsen Drahtschmiele und Heidelbeeren. Den größten Teil des Gemeindegebiets bedeckte, genau wie in den Nachbargemeinden Ahlen und Vorhelm, ein Kalk-, Eichen- und Hainbuchenwald 14).

Sächsische Landnahme

Während die heimischen Brukterer das Münsterland verließen, um sich mit an-deren Gruppen zum Großstamm der Franken zu vereinigen, schlossen sich im Norden Deutschlands kleine, oft wenige hundert

Familien zählende Stämme zu dem schlagkräftigen Großstamm der Sachsen zusammen. Auch die Sachsen wurden von der Unruhe der Wanderungszeit ergriffen. Ein Teil wagte sich über die Nordsee, segelte zu

den Küsten Englands, raubte und plünderte und wurde schließlich seßhaft (»Angelsachsen«). Auf der Suche nach neuem Siedlungsraum zogen sächsische Sippen aus ihrer Heimat, den weiten Ebenen des

Nordwestfälischen Tieflandes zwischen Weser und Ems15), nach Süden und erreichten das nahezu menschenleere Münsterland. Die Sachsen waren in Heeresgruppen oder »Heerschaften« organisiert, die sich

Westfalen, Engern und Ostfalen nannten 16). Mit einem Herzog an der Spitze, meist selbständig operierend, nahmen die sächsischen Teilstämme Besitz von dem weitgehend entvölkerten westdeutschen

Gebiet. An den meisten Stellen vollzog sich die Besitznahme friedlich, das Gebiet war ja unbewohnt. Wo die Sachsen aber auf einen Gegner stießen, kam es zu blutigen Kämpfen (so um 650 bei Beckum).

692 überschritt die Heeresgruppe der Westfalen die Lippe. Damit kamen sie den Franken in die Quere, die das Gebiet zwischen Ruhr und Lippe als ihr Interessengebiet ansahen. Ein jahrzehntelanger

Kleinkrieg begann zwischen den beiden germanischen Großstämmen den Franken und Sachsen. Der Frankenkönig Karl der Große erzwang schließlich in einem dreißigjährigen Kampf die Entscheidung. Die

Sachsen wurden unterworfen, christianisiert und in das Frankenreich eingegliedert.

Im Verlauf ihrer gewaltsamen Eroberungen und der friedlichen Landnahmen hatte sich bei den Sachsen ein Kriegeradel gebildet, außerordentlich herausgehoben und privilegiert. Das waren die Männer, die

die Rodungen und Ansiedlungen der übrigen Sachsen, der Freien und Halbfreien, anordneten und überwachten. Sie waren die eigentlichen Besitzer von Grund und Boden. Wehe den, der es wagte, einen

Adligen zu töten. Er zahlte sechsmal soviel Bußgeld (Wergeld) wie bei der Tötung eines Freien. Eine Vorstellung von Macht und Ansehen eines sächsischen Adligen vermittelt das 1959 in Beckum

aufgedeckte sächsische »Fürstengrab«. Der Herzog, oder welchen Titel er gehabt haben mag, ein 50jähriger, kräftiger, 1,90 m großer Mann muß im Kampf gefallen sein. Er wurde von seinen Gefolgsleuten

auf seinem Schild begraben. Durch und durch heidnisch sind die zahlreichen kostbaren Grabbeigaben: Trinkbecher aus seegrünem dünnen Glas, goldene Taschenbeschläge, silberne Riemenbeschläge, im Mund

eine Goldmünze des Kaisers Justinus II., Wegegeld für den Fährmann am Totenfluß. Die persönlichen Waffen wurden dem Fürsten ins Grab gelegt: das zweischneidige Schwert mit vergoldetem Knauf, das

eiserne Messer, die eiserne Breitaxt 17).

Um das Jahr 650, so sagen die Archäologen, soll der sächsische Fürst von Beckum gefallen sein. In diesem Zeitraum dürften auch die Landnahme und Besiedlung der Nachbarschaft Beckums, also auch

Sendenhorsts, stattgefunden haben. Spätestens 650 tauchten sächsische Bauernkrieger in dem seit mehr als 200 Jahren verödeten Sendenhorster Raum auf, errichteten Holzhäuser für Mensch und Vieh und

begannen, Ackerland zu roden und zu besäen. Wie eine altsächsische Siedlung aussah, darüber wissen wir recht genau Bescheid. In den Jahren 1951-1959 wurde bei Warendorf am Südufer der Ems eine

Ansiedlung der Sachsen ergraben, die rund 150 Jahre bestanden hatte und von den Franken nach Deportation der Bewohner gegen 790 vernichtet worden war. Die sächsische Siedlung Warendorf besaß rund 150

Häuser und 70 Grubenhütten, meist Webhütten. Die Werkzeuge, das Handwerkzeug und der gefundene Schmuck lassen auf einen gewissen Wohlstand schließen. Die Keramik-Kümpfe, eiförmige Töpfe und

Kugeltöpfe, gehören zu einer einheitlichen Formengruppe, die sowohl in Dänemark als auch in England und im übrigen Norddeutschland verbreitet war. Auch der Grundriß der Wohnhäuser zeigt die

kulturräumliche Einheit Nordwestdeutschlands zu dieser Zeit. Es sind einschiffige Hallen, bis zu 30 m lang, mit außenstehenden Stützen, einem Schiffsrumpf ähnlich.

Sachsensiedlungen im Sendenhorster Raum

Im Schweiße ihres Angesichts, unvorstellbar mühsam, unter unsagbar großer Kraftanstrengung rodeten sächsische Bauern die Sendenhorster Wildnis, besäten ihre kleinen Äcker und bauten Unterkünfte für

Mensch und Vieh. Auch wenn sie persönlich frei waren, wenn sie in der Regel ziemlich selbständig wirtschaften konnten, blieb doch die letzte Verfügungsgewalt über Grund und Boden bei dem adligen

Grundherrn. Das war im christlichen Mittelalter so, das war aber auch schon so in heidnisch-sächsischer Zeit. Die romantische Vorstellung, freie Bauern hätten aus freier Initiative in

uneingeschränkter Eigenverantwortlichkeit gerodet und gesiedelt, ist sympathisch, aber falsch. Von Anfang an überragte der Adel sozial, macht- und besitzmäßig die Masse der Freien, Halbfreien und

Sklaven 19).

Man darf annehmen, daß die Siedlungen des Sendenhorster Raumes, wie sie in den frühmittelalterlichen Aufzeichnungen des Klosters Werden genannt werden, auch schon im 8. Jahrhundert bestanden haben.

Um das Jahr 750, am Vorabend der Unterwerfung des Sachsenlandes durch die Franken, gab es demnach in Sendenhorst hochgerechnet sechs bis acht Siedlungen mit je zwei bis vier Höfen. Die Auswertung

ergibt: Auf dem späteren Stadtgebiet Sendenhorst (ohne Albersloh versteht sich) wohnten ungefähr 150 Menschen auf etwa 20 bis 25 Hofesstellen 20). Wie in Warendorf waren die Sendenhorster Höfe

vollständig autark, unabhängig von der Außenwelt. Sie waren Selbstversorger auf allen Gebieten. Sie webten ihr Leinen und ihre Wollstoffe in den Webhütten, schmiedeten Pflugscharen, Messer und Äxte

in den Schmiedehütten am Rande der Gehöfte und formten und brannten ihr Geschirr für den täglichen Bedarf, die für den sächsischen Kulturraum charakteristischen Kümpfe und Kugeltöpfe.

Die sächsischen Siedler legten ihre Hofesstellen nach Möglichkeit nicht weit von fließenden Gewässern an. Das mitgebrachte Vieh lieferte die erste Nahrungsgrundlage. Es wurde in der nahen Bachaue

geweidet. In Hofesnähe legte jeder Bauer für sich einen blockförmigen Acker an. Der Boden wurde mit dem Haken oder »Arder« aufgelockert und mit dem Streichbrett geglättet. Erst später lernte man den

eisernen Scharpflug benutzen, der im Gegensatz zum Hakenpflug den Boden nicht nur aufreißt, sondern die Erdschollen zur Seite wirft. Am einfachsten ließen sich mit dem Scharpflug schmale, lange

Streifen pflügen. Beim Herauf- und Hinabpflügen wurden die Schollen zur Mitte des Ackers angehäuft. So entstanden trockene Hochbeete, sogenannte Wölbäcker, an deren Rändern das Regen- oder

Grundwasser ablaufen konnte. Die strohgedeckten Häuser der altsächsischen Bauern hatten nur eine begrenzte Lebensdauer. Nach wenigen Jahrzehnten waren die Pfosten durchgefault, ein Neubau wurde

notwendig. Dabei wanderte das Haus weiter, rückte von der alten Hofstelle ab. Weil die Ackerwirtschaft zunahm und die Viehhaltung zurückging, wurde der erste Siedlungsplatz überpflügt. So wanderten

die Gehöfte im Laufe des frühen Mittelalters immer weiter von der Ursiedlung weg, bis sie im Hochmittelalter ihren endgültigen, bis heute beibehaltenen Standort erreichten. Die Anfänge der Siedlungen

Elmenhorst und Schörmel (Rinkhöven) sind sicherlich in unmittelbare Nähe der Angel zu suchen, wobei zu berücksichtigen ist, daß die Angel ihren Lauf einige Male geändert hat. Die ersten Sendenhorster

Höfe könnten am Rande des Helmbachs gelegen haben. Denkbar ist ebenfalls, daß die Siedlung Sendenhorst ganz ohne einen Bachlauf auskam und das nötige Wasser für Mensch und Vieh aus Brunnen geschöpft

wurde.

Als die sächsischen Bauern den Wendepflug zu gebrauchen lernten, wurde eine Anbautechnik üblich, die bis in die Neuzeit nicht mehr verändert wurde. man pflügte in langen Bahnen. Es entstanden

schmale, oft mehr als hundert Meter lange Ackerstreifen. An den Kopfenden, wo der Pflug gewendet wurde, auf der »Anewende«, mußte genügend Raum sein. Ansonsten legten die Bauern ihre

Langstreifenfluren ohne Weg und Grenzsaum nebeneinander. Die Gemeinschaftsäcker mit den schmalen Äckern in Gemengelage heißen »Esch«. In Sendenhorst ist meist das Wort »Feld« gebräuchlich (Rinker

Feld, Härder Feld, Brüser Feld, Hemmer Feld). Die Esche sind zwar nicht, wie die Ausgrabungen der letzten Jahre ergaben, die ältesten Ackerfluren, aber nur die ältesten Höfe hatten Langstreifenbesitz

auf dem Esch. Und so bearbeiteten zwei bis drei, nach Anstieg der Bevölkerung auch fünf bis sechs Bauern gemeinsam das Feld, an dem jeder Hof mit mehreren langen Streifen im Gemenge mit seinen

Nachbarn beteiligt war. Es bestand Flurzwang. Zu einem festgelegten Zeitpunkt wurde gemeinsam gesät und auch geerntet.

Bild [red. ergänzt]:

Bild [red. ergänzt]:

Das Sachsenhaus bei Münster-Gittrup (bei Greven als Sachsenhof wiederaufgebaut). Solche schiffsförmigen Häuser mit vorgezogenem Eingang und schräg gestellten Außenpfosten wurden mit dem Vordringen

der Sachsen in ganz Nordwesteuropa verbreitet. Auch die Häuser der Sendenhorster Sachsen werden so ausgesehen haben.

Die vermutliche Siedlungsentwicklung wurde auf Grund von Siedlungsnamen, frühen Besitzverhältnissen, teilweise auch von Flurnamen nachgezeichnet. Im Großen und Ganzen wird sie sich so abgespielt

haben. Eindeutigere Aussagen über die frühmittelalterlichen altsächsischen Siedlungen können jedoch nur Bodenfunde oder Ausgrabungen erbringen. Leider sind bisher außer einigen frühgeschichtlichen

Kugeltopfscherben in der Bauerschaft Elmenhorst keine Funde gemacht worden 21). Vielleicht bringt uns die Zukunft mehr Erfolg und damit genauere Erkenntnisse.

Sachsenkriege und Christianisierung

An der sächsisch-fränkischen Grenze längs des Rheins gab es ständig Ärger. Die Sachsen wollten keine Ruhe geben. Der Adel führte seine Bauern, freie und halbfreie Fußkrieger, mit Messer und

Kurzschwert, dem sogenannten »Sachs«, ausgerüstet, in das fränkische Gebiet zu immer neuen Beutezügen. Karl, der Sachsenkönig, den man später den Großen nennen sollte, organisierte 772 erstmals einen

Feldzug gegen die Sachsen. In seinem Heere marschierten Priester und Mönche, die die Bewohner Sachsens in großangelegten Massenversammlungen zur Taufe führen sollten. Waren die Sachsen erst einmal

Christen, schworen sie Karl den Eid, dann waren sie dem fränkischen Reich eingegliedert, und jeder Ungehorsam, jeder Aufstand, war Hochverrat. Bislang hatten die starrsinnigen Sachsen allen

Bekehrungsversuchen widerstanden. Die Bemühungen angelsächsischer Mönche hatten sie nicht beeindruckt. Nach Vätersitte versammelten sie sich an heiligen Stätten, an Quellen, Bäumen, Hainen und

opferten ihren Göttern Wodan, Donar und Saxnot. Das germanisch-sächsische Glaubensbekenntnis war düster, fatalistisch. Der Mensch war seinem Schicksal hoffnungs- und ausweglos ausgeliefert. Dagegen

konnte die christliche Lehre von der Erlösung des Menschen durch den Sohn Gottes dem Leben wieder einen Sinn geben, konnte Hoffnung und Zuversicht vermitteln. Aber das Christentum war die Religion

der Feinde, der Franken. Besonders die bäuerlichen Schichten der Freien und Halbfreien wehrten sich verbissen gegen die fränkische Mission, die nicht nur einen neuen Glauben, sondern zunächst einmal

wirtschaftliche Veränderungen bringen sollte, nicht unbedingt zu ihrem Vorteil. Im Sommer waren die Sachsen zu den Massentaufen an Quellen und Flüssen geströmt. Wenn die Franken wieder in ihren

Winterquartieren jenseits des Rheins waren, war das christliche Glaubensbekenntnis vergessen. Die Priester wurden erschlagen, die Missionskirchen niedergebrannt. Unter ihrem Herzog Widukind traten

die Sachsen in den Aufstand. Der dreißigjährige sächsisch-fränkische Krieg begann. Karl beschloß, seine Truppen ständig im Sachsenlande zu halten. Wie vor 800 Jahren die Römer, legten die Franken

Marschlager, Königshöfe, zur Sicherung ihrer Heereswege an. Weil die Sachsen keinen Frieden geben wollten, erließ Karl der Große 782 die berüchtigte »Capitulatio«, die Verordnung für die Sachsen. Mit

außerordentlich harten Bestimmungen zwang er die widerspenstigen Sachsen zur endgültigen Anerkennung der christlich-fränkischen Herrschaft. Die Gesetze trafen die Sachsen vor allem wirtschaftlich.

Sie bedeuteten einen empfindlichen Eingriff in die bisherige Wirtschaftsstruktur. Eine bäuerliche Bevölkerung, die bislang nur für den Eigenbedarf produziert, kaum Überschüsse erwirtschaftet hatte -

wozu auch? -, sollte plötzlich einen beachtlichen Teil der Ernte abliefern. Das bedeutete mehr produzieren oder hungern. Verbissen war der Widerstand der Sachsen. Zwei Bestimmungen trafen besonders

hart: der Kirchenbau und die Zehntpflicht. Jeweils 120 Familien, ein sächsisches Großhundert, mußten zwei Hufen, zwei Bauernhöfe, dazu Knecht und Magd, für den Unterhalt einer Kirche und ihres

Geistlichen stellen. Nach alttestamentarischem Brauch sollte jeder Bauer den zehnten Teil des Rohertrags seiner Felder (Kornzehnt), dazu das zehnte Füllen, Ferkel, Kalb (blutiger Zehnt) abliefern.

Der Zehnte sollte dem Träger der Mission zukommen, das war in unserer Region der Bischof von Münster.

An den Aufständen gegen die fränkischen Herren unter Führung ihres Herzogs Widukind haben sich die Sendenhorster Sachsen mit großer

Wahrscheinlichkeit beteiligt. Mit ihrem Stamm ließen sie sich taufen, wurden Christen und zahlten Zehnt und Kirchensteuern. Für das Jahr 784 melden die fränkischen Königsannalen kriegerische

Auseinandersetzungen im Raum. Die Westfalen wollten sich an der Lippe versammeln, aber das fränkische Heer stellte sich ihnen entgegen und besiegte sie im Dreingau 26). Der Dreingau, das

ist bis in das hohe Mittelalter der Name des Siedlungsraumes »Kernmünsterland« einschließlich Münster und Sendenhorst. Bei diesem Einfall in den Dreingau mag die Siedlung Warendorf zerstört worden

sein; seine Bewohner wurden wahrscheinlich umgesiedelt.

An den Aufständen gegen die fränkischen Herren unter Führung ihres Herzogs Widukind haben sich die Sendenhorster Sachsen mit großer

Wahrscheinlichkeit beteiligt. Mit ihrem Stamm ließen sie sich taufen, wurden Christen und zahlten Zehnt und Kirchensteuern. Für das Jahr 784 melden die fränkischen Königsannalen kriegerische

Auseinandersetzungen im Raum. Die Westfalen wollten sich an der Lippe versammeln, aber das fränkische Heer stellte sich ihnen entgegen und besiegte sie im Dreingau 26). Der Dreingau, das

ist bis in das hohe Mittelalter der Name des Siedlungsraumes »Kernmünsterland« einschließlich Münster und Sendenhorst. Bei diesem Einfall in den Dreingau mag die Siedlung Warendorf zerstört worden

sein; seine Bewohner wurden wahrscheinlich umgesiedelt.

Von der bäuerlichen Siedlung zum Kirchdorf

Sendenhorst

Wie die Geschichte nach den Sachsenkriegen weiter verlief, wie und vor allem wann sich eine selbständige Pfarre Sendenhorst entwickelte, warum ausgerechnet Sendenhorst, eine Siedlung wie jede andere,

namengebend für die neue kirchliche Verwaltungseinheit wurde, das alles wissen wir vorläufig nicht. Wenn wir auch nicht den Zeitpunkt kennen, so läßt sich der mutmaßliche Ablauf der Pfarrgründung

nachvollziehen. Dazu müssen wir die Entstehung der bäuerlichen Siedlung Sendenhorst nachzeichnen. Hier war die Urzelle des späteren Pfarrhofs und des mittelalterlichen bischöflichen Hauses

Sendenhorst.

Die altsächsische Siedlung Sendenhorst läßt sich durch sorgfältige Sichtung der Flurnamen, der Besitzverteilung und der Grundherrschaften erschließen. Der heutige Straßenname »Auf der Geist« erinnert

an die älteste Ackerflur, ist aber genaugenommen unzutreffend, denn die am Kapellchen von der Landstraße Münster-Beckum nach Norden abzweigende Wohnstraße liegt nicht auf, sondern an der Geist. »Zur

Geist«, genauso wie der Hofesname Tergeist, träfe die geographischen Verhältnisse besser. Westlich dieses alten Flurweges liegt auf deutlich gewölbtem, von West nach Ost verlaufendem Kiesrücken das

»Sendenhorster Esch oder die Geist«, so auf einer Karte von 1731 31). Der Flurname »Geist« ist im Münsterland häufig. Er kommt auch in anderen Sendenhorster Bauerschaften vor und meint

halb sandigen, halb lehmigen Boden in grundwassergeschützter Höhenlage. Wie bei vielen Geistfluren handelt es sich auch bei der Sendenhorster Geist um von Nord nach Süd verlaufende Langstreifenfluren

in Gemengelage. Nach jahrhundertelanger ständiger Nutzung gab der Boden auf der Geist nicht mehr viel her. Geist-Grundstücke hatten keinen sehr hohen Handelswert. Sie wurden selten verkauft und nur

gelegentlich getauscht. Deshalb ist es möglich, aus dem Register der Pastoratsländereien von 1583, der Flurkarte von 1731 und dem hundert Jahre jüngeren Urkataster die ältesten Eigentümer der

Grundstücke auf der Geist und damit gleichzeitig die ältesten Höfe zu erschließen. Die Hofesstellen lagen am südlichen Rande des Gemeinschaftsackers, an der Wasseraustrittsstelle. Die

hochmittelalterliche Straße von Münster nach Albersloh nach Beckum führt zwischen Höfen und dem Esch hindurch. Sechs Höfe, die wiederum durch Teilung aus drei Urhöfen hervorgegangen sind, lassen sich

als Keimzelle der Siedlung Sendenhorst ausmachen.

Siedlung Sendenhorst - Älteste Höfe

|

800

|

Name

|

Besitzer vor 1200

|

Besitzer um 1500

|

|

Hof 1

|

Rüschey

Gobelenhove

|

Graf von Arnsberg

?

|

Kloster Liesborn

Fraterherren

|

|

Hof 2

|

Tergeist

Geisterholt

|

Bischof von Münster

Edelherren von Steinfurt

|

von dem Berge (Lehen)

Rodde

|

|

Hof 3

|

Pastoratshof

Haus Sendenhorst

|

Bischof von Münster

Bischof von Münster

|

Pastor

von Merveldt

|

Als sich der Bischof von Münster entschloß, in Sendenhorst eine Pfarrkirche zu begründen, übereignete er

der neuen Kirche sein Sendenhorster Gut (Hof Nr. 3). Das Kirchgebäude wurde jedoch nicht innerhalb oder bei der Eschsiedlung Sendenhorst, sondern 400 m östlich errichtet. Die Wahl des Ortes verrät

Umsicht und Überlegung. Der Platz liegt zentral für die übrigen zugeordneten Siedlungen. Er ist der höchste Punkt auf dem nach Osten fortlaufenden Kiesrücken. Noch heute kann man erkennen, daß alle

Straßen zum Kirchplatz hin deutlich ansteigen.

Nachdem das Kirchengebäude abseits der alten Siedlung errichtet worden war, wanderte auch der bischöfliche Haupthof, der Pfarrer und Pfarrei versorgen sollte, vom Esch weg in das neue Zentrum. Später

wurde dieser Hof geteilt. Was nicht dem Pastorat verblieb, wurde bischöfliches Lehnsgut, aus dem sich dann das feste Haus Sendenhorst im Süden des Stadtgebiets, der »Drostenhof« entwickelte. So

könnte sich die Entstehung und Entwicklung Sendenhorst von der altsächsischen Siedlung bis zur bischöflichen Pfarrei vollzogen haben. Urkundliche Anhaltspunkte gibt es nicht. Das ist nicht

ungewöhnlich, denn die meisten sehr alten Orte oder Pfarreien werden erst im 11. oder 12. Jahrhundert urkundlich erwähnt. So ist auch die erste Nennung der Pfarre Sendenhorst keineswegs

gleichzusetzten mit dem Gründungstermin.

Dorf und Kirchdorf Sendenhorst - Erste urkundliche Erwähnungen

1175. Westfälisches Urkundenbuch II, Urkunde 376.

Graf Heinrich von Arnsberg gestattet seinem Dienstmann Gottfried von Perreclo (Brexel, Wadersloh), einen Hof beim Dorf Sendenhorst aus Anlaß des Klostereintritts seines Sohnes Liesborn zu übertragen.

(Es handelt sich um den Liesborner Hof Rüschey, dessen alte Hofesstelle in der späteren Bauerschaft Brock, ursprünglich Kössendrup, beim Hof Niestert gelegen hat).

Ende 12. Jahrhundert. Evangeliar des Klosters Überwasser.

Randbemerkungen über den frühen Besitzstand des Klosters: Drei Brüder von Saltesberge hatten mehrere Dienstleute in der »parrochia Sendenhorst« (Pfarrei Sendenhorst), denen sie die Freiheit schenkten

und die sich darauf dem Stift Überwasser als Ministeriale übergaben. Ihre Namen waren Margareta mit ihren Kindern Herimann, Wernher, Dietrich, Heinrich, Bruno; dazu Alveradis, Schwester der

Margareta, mit ihren Kindern Bruno, Menburgis, Margareta, und Johannes 32).

1230. Westfälisches Urkundenbuch III, Urkunde 271.

Bischof Ludolf von Münster bekundet den Erwerb eines Zehnten des Klosters Hohenholte von Konrad von Lüdinghausen (decimam in parrochia Sendenhorst = Zehnt in der Pfarrei Sendenhorst). Der Zehnt

brachte jährlich 11 Schilling und 12 Maß Weizen ein) 33).

⇱ ⇖ ↑

Reise zu den Anfängen: Die ältesten Orts- und Flurnamen

Bild [redaktionell ergänzt]:

Bild [redaktionell ergänzt]:

Der Landwehrwall und -graben im Jahr 2014 - Bauerschaft Bracht - Steht unter Denkmalschutz.

Wir wissen heute nicht mehr, wie der Raum Sendenhorst von den ersten bronze- oder eisenzeitlichen Siedlern

rund 500 Jahre vor Christi Geburt genannt wurden, welchen Namen die beiden bisher bekannten Siedlungen hatten. Auch aus brukterischer Zeit, 500-600 Jahre später, ist kein Orts- oder Siedelname

überliefert. Mit den abziehenden Stämmen verschwanden die Siedlungen und mit ihnen die Orts- und Siedlungsnamen. Dauerhafter hielten sich häufig Fluß- und Bachnamen. Auch bei Aufgabe von Siedlungen

hafteten Gewässernamen im Gedächtnis von Nachbarn oder durchziehenden Stämmen. So hat sich im Osten des späteren Sendenhorster Gemeindegebiets ein Name erhalten, der nach Meinung der Sprachforschung

in die vorgermanische Zeit zurückreichen soll: Das Werdener Güterverzeichnis um 880 nennt eine Hofesgruppe »Gesandron« (Geilern). Es handelt sich um eine sehr altertümliche Namensform. Schon der

griechische Dichter Homer, der den Kampf um Troja und die Irrfahrten des Odysseus besang, nennt den kleinasiatischen Fluß »Maiandros«. Offensichtlich ist auch Gesandros, Gesandron ursprünglich ein

Flußname gewesen, möglicherweise der alte Name der Angel.

Es ist unwahrscheinlich, daß alle durch die späteren Bauerschaftsnamen dokumentierten alten Siedlungen in die erste Zeit der sächsischen Landnahme zurückreichen. Der Landausbau erstreckte sich über

mehrere Jahrhunderte, kam erst im hohen Mittelalter zu einem vorläufigen Abschluß. Von Norden oder Nordwesten kommend, besiedelten die sächsischen Bauern zunächst den Kiessandrücken und begründeten

die Siedlungen Sendenhorst, Schörmel und Hardt. Ein oder zwei Generationen später, vielleicht sogar 100 bis 300 Jahre später, drangen sie weiter nach Norden und Süden vor und legten weitere

Siedlungen an: Bracht, Elmenhorst, Jönsthövel, Sandfort. Die Namen der ersten Siedlungen, die sich vielfach im hohen Mittelalter zu Bauerschaften entwickelten, sind in den ältesten

Einnahmeverzeichnissen der Klöster, in der »Werdener Urbare« von 880 bis 900 und in der Freckenhorster Heberolle von 1050 verzeichnet. Auffällig ist die starke Verwendung von Namen, die mit »Wald« in

Verbindung stehen. Der Sendenhorster Raum muß also zu Beginn der Besiedlung dicht bewaldet gewesen sein.

Am südlichen Rand des Kiessandrückens legten die Sachsen eine Hofesgruppe an, die sie »Seondonhurst« nannten, so lautet jedenfalls die erste schriftliche Erwähnung um 900. Der Name zerfällt in ein

Grundwort »Horst« und ein Bestimmungswort »Seondon« (Sinden, Senden, Zinden, Zenden). Das Grundwort »Horst« läßt sich ohne Schwierigkeiten deuten. Es kommt im Münsterland in vielen Orts-,

Bauerschafts- oder Hofesnamen vor. Bis heute heißt ein Waldgebiet im Westen Hoetmars »Ketteler Horst« (nach der Familie von Ketteler, den ehemaligen Besitzern des Hauses Hoetmar). Ein »Horst« ist ein

Gestrüppwald oder einfach ein »Wald«, oft in Höhenlage, jedenfalls kein undurchdringlicher Urwald, sondern ein lichter Laubwald, den Jäger durchreiten können. Nach anderer Lesart ist der Horst eine

Stelle, wo ein Wald gestanden hat 23). Das

Bestimmungswort »Senden« entzieht sich leider jeder einleuchtenden Erklärung, und wir tun gut daran, auf alle bisher angebotenen Deutungsversuche zu verzichten. Auf dem östlichen Ausläufer des

Kiesrückens lag die Siedlung »Hardt« (1100 Harth), benannt nach einem Wald. Hart war ein weitverbreitetes Wort für Waldungen (vgl. Spessart = Spechtshart, Spechtswald). Der Name der kleinen

Hofesgruppe »Bracht« (880 Braht) im Süden, auf dem Wege nach Ahlen, ist ebenfalls von einem alten Wort für Wald abgeleitet. »Elmenhorst« (880 Elmhurst), im Norden des heutigen Gemeindegebiets,

enthält neben dem Grundwort »Horst« das Bestimmungswort Elm, auch Helm. Die Bezeichnung ist als Flur- und Gewässername in unserer Gegend nicht selten, sie steckt möglicherweise auch in dem Ortsnamen

»Vorhelm«. Nach A. Schulte ist auf keinen Fall an »Ulme« zu denken, sondern an plattdeutsch »Eilm, Äilm« (Produkt eines Verwitterungsvorgangs auf Kleigrund, vor allem auf kalkigem Boden). Elmenhorst

bedeutet also Wald auf verwittertem Kalkboden 25).

Der Siedelname »Sandfort« (1100 Scandfort, richtiger wohl Seandfort) besteht aus den Wortteilen Sand und Furt = Durchgang, Weg. Über Sandfort lief ein frühmittelalterlicher Fernweg.

Im südlichen Gemeindegebiet, zur Ahlener Grenze hin, steigt das Gelände sanft und stetig bis auf ungefähr 100 m u. M. an. Eine Erhebung, ein Hügel heißt im Altsächsischen »huvil«, »huvila«. Zwei

Hügel-Siedlungen sind bekannt. Wo heute der Ahlener Damm die alte Landwehr durchquert, bei den Kogge-Höfen, nennen die Werdener Urbare die Siedlung »Ramshövel« (880 Hramashuvila) = mit Lauch

(Bärenklau) bewachsener Hügel (vgl. altengl. hramesa = wilder Knoblauch). Der Zufall wollte es, daß Ramshövel in den spätmittelalterlichen Steuerlisten nicht als Bauerschaft ausgewiesen wurde.

Dadurch geriet der Name in den Hintergrund, wurde durch den Namen der Nachbarbauerschaft Bracht verdrängt und ist heute völlig vergessen. Erhalten hat sich dagegen der Name der Siedlung »Jönsthövel«.

In Judinashuvila, am Hügel »Judina«, hatte Freckenhorst um 1100 abgabepflichtigen Besitz. Das Bestimmungswort entzieht sich leider einer Deutung. Natürliche Pflanzendecke. In der Mitte der von West

nach Ost verlaufende Uppenberger Kiessandrücken (nach Otto Lukas, Planungsgrundlagen für den Landkreis Beckum 1955).

Aus den mittelalterlichen Einnahmeverzeichnissen lassen sich noch weitere eigenständige Siedlungen erschließen, die später nicht mehr vorkommen oder deren Name auf die Bezeichnung eines einzelnen

Hofes beschränkt wurde. Das Sendenhorster Gebiet kennt drei -dorp-Namen. Diese Namensform soll in die Zeit der sächsischen Landnahme zurückgehen. Es soll sich um Einzelhöfe an alten Fernwegen

handeln. Im ältesten Besitzverzeichnis von Überwasser finden wir den Hof »Kulsincthorpe«. Kolsendorp, Kössendrup war im Spätmittelalter eine Bauerschaft, dann ein Hofesname am Rande der Bauerschaft

Brock. Die Hove »Schenctorpe« kommt noch im 15. Jahrhundert vor. Sie war ursprünglich ein selbständiger Siedlungskern zwischen Schörmel und Rinkhöven. Mit der Aufteilung der Schenctorper Ländereien

auf Höfe in der Bauerschaft Rinchoven verschwand auch der Name. Ohne Zweifel war auch »Horstrup« (Horstorpe) ursprünglich ein eigenständiger Siedlungsname. Im Bestimmungswort steckt der »Horst«, der

in Sendenhorst als Grundwort vorkommt. Sollte es sich um denselben Wald handeln? Die beiden Höfe der alten Siedlung, Schulte-Horstrup und Lütke-Horstrup, begegnen ab 1300 bzw. 1363. Das Schulzengut

war Dienstmannslehen der Abtei Freckenhorst, das andere Gut kam an den Dreifaltigkeitsaltar an St. Ludgeri, Münster, war aber um 1770 auf einen Kamp zusammengeschrumpft. Die Bezeichnung des heutigen

Industriegebiets »Schörmel« findet sich als »Scurilingis miri« (Schierlingssumpf) bereits in den Werdener Urbaren des 9. Jahrhunderts. Bis zum Ausgang des Mittelalters wurde »Schorlemer« als eigene

Bauerschaft geführt, bis sie der Siedlung Rinkhöven zugeordnet wurde.

»Rinkhöven« war zunächst nur ein einzelner Hof, die Rinchove (1150). Erst später dehnte sich der Name auch auf die Höfe von Schörmel und Schenctorp aus. Der südliche Teil der Bauerschaft Bracht, zum

Teil auf Sendenhorster, zum Teil auf Ahlener Gebiet, hieß bis in das 16. Jahrhundert »Hemme«. Sowohl das bischöfliche Lehngut »Wisch« als auch das Lehen »Stromberghove«, wahrscheinlich auch das Haus

Hove in der Bauerschaft Borbein, lagen in der Bauerschaft Hemme. Erhalten hat sich die Flurbezeichnung »Hemmer Holt«. Zum Schluß noch ein Blick auf die Siedlung »Brock«, die nicht in die Gruppe der

frühen sächsischen Höfe gehört. Das Brock war nach der Namensdeutung eine tiefliegende, von Brachwasser oder Lachen bildendem Wasser durchzogenen Fläche, ein Bruch. Das Brock war morastig und

sumpfig. Eine Besiedlung erfolgte deshalb erst im hohen Mittelalter.

Die ältesten Pfarreien des Münsterlandes

Bild: Karl der Große verleiht Liudger das brabantische Kloster Lothusa. Buchmalerei aus der Vita secunda

Ludgeri, Berliner Nationalbibliothek ms. theol. lat fol. 233, fol. 8v. - Diese Bild- oder Mediendatei ist gemeinfrei, weil ihre urheberrechtliche Schutzfrist abgelaufen ist.

-

Mit der Leitung der Mission im sächsischen Stever- und Dreingau, dem Kernmünsterland, beauftragte König Karl den Friesen Liudger. Nachdem endlich Frieden eingekehrt war, verstand es Liudger, erster

Bischof in seinem Missionsbezirk, die Sachsen mit dem Glauben ihrer früheren Feinde zu versöhnen und ihre Herzen für die neue Lehre zu gewinnen. Von 793 bis zu seinem Tode am 29. März 809 arbeitete

Liudger mit ganzer Kraft an dieser Aufgabe. Im Herzen seines Missionsbezirk, am rechten Ufer der Aa, wählte Liudger die Siedlung Mimigernaford, die man später Münster nennen sollte, zum Bischofssitz,

zur gemeinschaftlichen Wohnung der Domkleriker und zum Ausbildungszentrum für den Priesternachwuchs. Noch vor dem Jahr 800 gründete Liudger einen Kranz selbständiger Pfarrkirchen, alle eine

Tagesreise von seinem Bischofssitz entfernt: Ahlen, Werne, Dülmen und Billerbeck. Diese »Urpfarreien« hatten ein riesiges Gebiet, oft von der Größe der heutigen Kreise, zu betreuen. Die Arbeit war

nicht zu leisten, und deshalb wurde das Netz engmaschiger geknüpft. Bis zur Mitte des 9. Jahrhunderts entstanden weitere Pfarrkirchen.

Die landesgeschichtliche Forschung, insbesondere die Untersuchungen des münsterschen Domkapitulars Adolf Tibus und des ersten Lehrstuhlinhabers für Westfälische Landesgeschichte an der Universität

Münster, Professor Albert K. Hömberg, haben viele scharfsinnige Beobachtungen darauf verwandt, eine lückenlose Stammgeschichte der heimischen Pfarreien zu entwerfen27. Schlüssig wiesen sie die zweite

Generation der Pfarrgründungen rund um Münster nach, die Kirchen zu Greven, Telgte, Ascheberg, Lüdinghausen, Nottuln, Altenberge und Albersloh. Neuerdings sind Zweifel entstanden, ob die Entstehung

von Pfarrbezirken so systematisch, so geradlinig, durch ständige Abpfarrungen und Verkleinerungen verlaufen ist. Mit Sicherheit gehört Albersloh nicht zu den ersten Pfarreien des Bistums, das steht

seit 1965 fest. 1962-1964 ließ die Pfarrgemeinde Albersloh ihre Ludgeruskirche durch einen Anbau nach Osten hin erweitern. Im folgenden Jahr hatte das Landesamt für Denkmalpflege Gelegenheit, eine

gründliche Flächengrabung im südlichen Seitenschiff und weitere Grabungen an verschiedenen Stellen der mittelalterlichen Kirche durchzuführen. Die Grabung erbrachte zwar bedeutende Funde (Münzen,

Bronzeleuchter, Glasscherben, Grabanlagen), aber auch eine eindeutige Antwort auf die Frage nach dem Alter der Pfarrei Albersloh. An der Stelle der heutigen Pfarrkirche Albersloh hat vor dem 11.

Jahrhundert kein kirchliches Gebäude, weder aus Stein noch aus Holz, gestanden. Es hat also keine Großpfarrei Albersloh gegeben, zuständig für Drensteinfurt, Rinkerode, Amelsbüren, Venne, Wolbeck,

Alverskirchen und Sendenhorst.

Es steht fest, die fränkischen Missionare haben Taufkirchen gegründet. Sicherlich hat Bischof Liudger die Grundlagen für weitere Kirchen gelegt. Ob aber damit ein geschlossenes, flächendeckendes

Pfarrnetz ins Leben gerufen wurde, wird neuerdings mit einleuchtenden Gründen angezweifelt. Die Siedlungen des frühen Mittelalters lagen wie Inseln zwischen Wald und Ödland. Feste Abgrenzungen,

Pfarrbezirke waren nicht möglich noch nötig. Erst als die Inseln sich durch Siedlungsausbau zu geschlossenen Siedlungsflächen verdichteten, waren der Zwang zu klaren Grenzen und die Notwendigkeit

weiterer Kirchen gegeben 29). Solange Sendenhorst

keine eigene Kirche hatte, mußten sich die Bewohner dieses Raumes nach einem Nachbarort, wahrscheinlich nach Ahlen, orientieren. Über die dunklen Jahrhunderte zwischen 800 und 1000 wissen wir kaum

etwas. Auch die folgenden beiden Jahrhunderte sind schlecht dokumentiert. Neben der offiziellen christlichen Lehre hielten sich unglaublich lange heidnische Vorstellungen und Bräuche. Das Christentum

war lange Zeit weit davon entfernt, das Leben der bäuerlichen Welt zu prägen. Das änderte sich sehr langsam, im Laufe von Jahrhunderten. Erst im 13. Jahrhundert kann man von einer zunehmenden

Verchristlichung des Alltagslebens sprechen. Seit dieser Zeit bestand in der Bevölkerung ein wachsendes Bedürfnis nach geistlicher Betreuung, nach dem Empfang der Sakramente, nach Messe, Taufe,

Segnung der Brautleute, Belehrung durch die Predigt.

Das Bedürfnis nach sonntäglicher Versammlung zum Gottesdienst an einem festen Kirchenort konnte auf zweierlei Weise erfüllt werden. An zentraler Stelle, dort, wo der Bischof einen Hof zur Ausstattung

der Pfarrei beisteuern konnte, wurde eine neue Kirche begründet. Der häufiger eingeschlagene Weg war, einer bestehenden privaten Kapelle, eine Eigenkirche, die ein Grundherr nur für sich und seine

Hörigen gebaut hatte, die Zuständigkeit für die gesamte Nachbarschaft, für alle Gläubigen in einem bestimmten Umkreis zu übertragen. Die Eigenkirche wurde in den Rang einer Pfarrkirche erhoben. Bei

aufmerksamer Betrachtung lassen sich bischöfliche und eigenkirchliche Gründungen unschwer auseinanderhalten. Eigenkirchen haben geringe Pfarreinkünfte, einen kleineren Kirchbau, sind auf dem Hof

weltlicher oder geistlicher Herren errichtet, die sich das Recht der Einsetzung des Pfarrers vorbehielten. So sicher wie die Pfarreien Alverskirchen, Hoetmar, Enniger, Vorhelm, Drensteinfurt und auch

wohl Albersloh aus Eigenkirchen entstanden sind, so unzweifelhaft ist Sendenhorst eine bischöfliche Gründung. Dafür sprechen die stattlichen Ausmaße der romanischen Kirche des 13. Jahrhunderts, die

überdurchschnittlich gute Ausstattung der Pfarrstelle, die planvolle Anlage auf einem zentralen Punkt, schließlich das bischöfliche Patronatsrecht. Folgende Punkte, am Rande angemerkt und als Indiz,

nicht aber als Beweis ausreichend, sprechen für ein sehr hohes Alter der Pfarrkirche Sendenhorst: Die Sendenhorster Kirche ist dem hl. Martin geweiht, einem Lieblingsheiligen der fränkischen

Eroberer. Martinskirchen haben meist ein hohes Alter. Als Sitz einer Freigrafschaft war Sendenhorst schon früh Verwaltungsmittelpunkt. Allerdings ist die Bezeichnung »Freigrafschaft Sendenhorst« erst

im ausgehenden Mittelalter überliefert. Das Pfarrgebiet griff noch im 14. Jahrhundert auf die Nachbargemeinden aus, die Grenzen waren noch nicht parzellenscharf festgelegt. Zur Pfarre Sendenhorst

gehörten im 13./14. Jahrhundert Wessenhorst (heute Enniger), Grevinghoff (heute Albersloh), Heringloh (heute Altahlen). Die Ausgrabungen der letzten Jahrzehnte zeigen, daß selbst unbedeutende

Eigenkirchen bis in die Zeit um 1000 zurückgehen. Berücksichtigen wir die Dichte der Besiedlung um die Jahrtausendwende, die Größe und Ausstattung der Pfarrkirche, so können wir die Pfarrei

Sendenhorst auf jeden Fall bis zum Jahr 1000 zurückdatieren. Weitergehende Aussagen sollte man sich solange versagen, bis Bodenfunde gesicherte Erkenntnisse ermöglichen.

Bis zur Gründung einer eigenen Pfarrei müssen sich die Sendenhorster nach Ahlen orientiert haben. Eine Verbindung nach Albersloh bestand weder siedlungs- noch wegemäßig. Zwischen die Bauerschaften

West (Albersloh) und Elmenhorst (Sendenhorst) schob sich ein breiter Heidegürtel (Hinweis Flurname Grevingheide), nach Süden gefolgt von dem Waldgebiet Alst, daran anschließend von dem sumpfig -

morastigen Brock. Die frühmittelalterliche Wegeverbindung von Sendenhorst nach Münster verlief bezeichnenderweise nicht über Albersloh. Die Fernstraße von Münster über Sendenhorst nach Soest zu den

Salzstätten führte vielmehr über Wolbeck, überquerte bei dem bischöflichen Lehngut Brückhausen die Angel und lief westlich am Kirchort Sendenhorst vorbei durch die Bauerschaft Bracht und Hemme nach

Süden 30). Westlich des Kirchdorfs Sendenhorst, dort

wo der Hellweg einen kleinen Bach überquerte, war eine Brücke, die »Hellenbrügge«. (Aus der Bezeichnung »Hellenbrüggenbach« entstand der heutige Gewässername Helmbach.) Die zweite Verbindung von

Münster nach Sendenhorst, über Albersloh führend, entstand erst lange nach Einrichtung des Pfarrsystems. Sie mußte auf die schon bestehenden Kulturflächen Rücksicht nehmen. Deshalb verläuft die

heutige Landstraße Albersloh-Sendenhorst im weiten Bogen um die Ackerfläche »Geist«, der alten Eschflur, herum. Die Frage nach der Urkirche für unseren Raum kann eindeutig nicht beantwortet werden.

Fassen wir zusammen: Für Sendenhorst und die übrigen gleichwertigen Siedlungen (Bauerschaften) des heutigen Gemeindegebiets können wir eine Orientierung nach Ahlen annehmen. Die Kirche St.

Bartholomäus in Ahlen gilt als südöstlicher Pfeiler im Pfarrsystem des hl. Liudger. Beziehungen von Sendenhorst nach Ahlen waren zu jeder Zeit vorhanden, und bis in die Neuzeit stand der Süden

Sendenhorsts, die Bauerschaft Jönsthövel, in engerer Beziehung zu Ahlen.

Grundherrschaft und Siedlungsausbau 900-1100

»Seondonhurst, Gesandron, Elmhurst« - aus den Werdener Urbaren -

Um das Jahr 880 veranlaßte der Abt des Klosters Werden an der unteren Ruhr, der Familienstiftung Bischof Liudgers die Aufzeichnung sämtlicher Besitzungen und Einkünfte. Nachforschungen und Notizen an

Ort und Stelle waren notwendig, die dann im Kloster auf Pergamentblättern säuberlich festgehalten wurden >34)>. eine schreibkundige Kommission machte sich also auf den weiten Weg in den

münsterländischen Dreingau, in das Kernmünsterland. Und so beginnen die Aufzeichnungen für unseren Raum: »In pago Dregini villa Ulidi…« (Im Dreingau, in der Siedlung Oelde …). So wie die einzelnen

Siedlungen und Höfe aufgesucht worden waren, in derselben Reihenfolge wurden sie aufgeschrieben. Ohne Schwierigkeiten läßt sich der Reiseweg der Mönche nachvollziehen. Von Oelde, dem Anfangspunkt der

Inspektionsreise, wandte sich die Kommission nach Südwesten. Über Beckum, Ahlen, Dolberg und Heessen - in diesen Siedlungen hatte die Abtei besonders viele Abgabepflichtige - erreichten die Mönche

schließlich ihren abgabepflichtigen Hof in der späteren Heessener Bauerschaft Dasbeck (Thasbeki).

Nachdem Bauer Lethoc seine Verpflichtungen angegeben hatte, wandten sich die Mönche nach Nordosten, um die Besitzungen im heutigen Gemeindegebiet Sendenhorst aufzuschreiben. Irgendwo zwischen Bracht

und Jönsthövel erreichten die Mönche den Sendenhorster Raum. Eine Gemeinde mit irgendwelchen Verwaltungsbefugnissen gab es zu dieser Zeit noch nicht, nicht einmal eine Pfarrei Sendenhorst. Deshalb

zeichneten die Mönche die Namen der Siedlungen auf, gleichwertig und unterschiedslos nebeneinander, dazu die Vornamen der Pflichtigen und das, was sie abgeben sollten. Aus den Siedlungsnamen haben

sich später oft Bauerschaftsbezeichnungen entwickelt. Sehen wir uns an, was die Werdener Urbare, die Abgaberegister, für Sendenhorst auflisten. Die Bauern werden nur mit ihrem altertümlichen

sächsischen Vornamen genannt. Es wird nach Getreide, in der Regel Hafer oder Gerste, abgerechnet.

In »Gesandron« (Geilern) zahlte Focco 60 Scheffel Gerste und drei Scheffel Mehl. Mit 8 Pfennig, dem Heerschilling, kaufte sich Focco vom Wehrdienst frei, verlor dafür aber die Rechte eines freien

Mannes. In der Nachbarschaft von Geilern verzeichneten die Mönche in der Siedlung »Hramashuvila« (Ramshövel; später Große und Lütke Kogge sowie Heinmann) die pflichtigen Bauern Hrodbracht und

Eburger. Beide lieferten je 20 Scheffel Hafer und Gerste und ein Schwein. In »Braht« (Bracht) wohnte Arnold. Er lieferte 40 Scheffel Hafer und 8 Scheffel Gerste. Darauf ging es noch einmal nach

Ramshövel zurück zum Hause des Eppo, der 3 Scheffel Mehl, 16 Pfennig und 8 Pfennig als Heerschilling zu leisten hatte. In Elmenhorst wohnten einige Leute, die statt Naturalabgaben einen geringen

Geldbetrag zu zahlen hatten. Vielleicht waren es Knechte oder Handwerker, die für den Oberhof Elmenhorst arbeiteten. Vielleicht hatte das Kloster sie als »Wachszinsige« unter seinen besonderen Schutz

gestellt. In »Elmhurst«, so vermerken die Register, zahlte Meinbern zwei Schilling (soweit er in der Lage war), Fastburn ebenfalls, Huno 6 Pfennig. Über Alverskirchen, Telgte, Greven und Münster

erreichte die Kommission schließlich die Albersloher Bauerschaften Berl und Arenhorst. Daß man nicht von Sendenhorst direkt nach Albersloh ging, mag als weiterer Hinweis dafür gesehen werden, daß

zwischen Sendenhorst und Albersloh noch keine Wegeverbindung bestand. Rund 20 Jahre später, um das Jahr 900, ließ Werden ein weiteres Besitzverzeichnis anlegen. Dieses Mal war der Haupthof Werne an

der Lippe Ausgangs- und Endpunkt der Bereisung. Die Aufzeichnungen halten sich nicht an die genaue Reihenfolge der Wegeroute. Die Namen der Besitzer haben gewechselt, die Abgabehöhe hat sich

verändert. Neue Siedlungsnamen sind hinzugekommen. Das zweite Verzeichnis bringt die erste schriftliche Erwähnung des Ortes Sendenhorst: In »Seondonhurst« lieferte Blacheri 30 Scheffel Hafer, dazu

Heerschilling und Heermalter. Zweifellos ist dieser Hof unter den Urhöfen der Eschsiedlung Sendenhorst (auf der Geist) zu suchen. Eine genauere Lokalisierung ist nicht möglich. In »Gesandron«

(Geilern) hatte das Kloster auch dieses Mal abhängige Höfe. Aber Name und Abgabehöhe haben gewechselt: Wirinbold gab 10 Scheffel Gerste, Heerschilling und Heermalter. Ebenfalls aus Gesandron gibt

Bauer Elfing 20 Scheffel Hafer, Heerschilling und Heermalter, dazu ein Tuch von 9 Ellen (4 m) Länge. In »Scurilinges miri« (Schierlingssumpf, Schörmel) wohnte Gerolf. Er lieferte dem Kloster 20

Scheffel Gerste, 36 Scheffel Hafer, für Heerschilling und Heermalter 12 Pfennig. Feidiko in Elmenhorst ist wiederum nur zur Zahlung eines kleinen Betrages von 2 Sickel verpflichtet.

Wir wissen nicht, auf welche Weise das Kloster Werden zu seinem umfangreichen Besitz im Dreingau gekommen ist. Die Höfe sind wohl nicht von Bischof Liudger dem Kloster Werden als Erstausstattung

übergeben, könnten aber wohl von seinen Nachfolgern, den »Liudgeriden«, aus Familienbesitz überwiesen worden sein. Vielleicht wollte ein sächsischer Adliger durch die Schenkung der

Der Hof Geilern lieferte Tuche nach Werden, die wahrscheinlich in solchen Grubenhütten gewebt wurden. Rekonstruktion eines Grubenhauses auf dem »Sachsenhof« bei Greven nach den Ausgrabungen des

Museums für Archäologie (W. Finke) in Münster-Gittrup.

Sendenhorster Höfe sein Seelenheil sichern. Denn hundert Jahre nach den Sachsenkriegen war die christliche Lehre auf fruchtbaren Boden gefallen. Freie und Adlige wetteiferten in großzügigen

Schenkungen an die Kirche. Hömberg hat berechnet, daß um das Jahr 1000 ungefähr ein Drittel allen Grundbesitzes in Westfalen in kirchliche Hände übergegangen war. Einschließlich des Zehnten

beanspruchte die Kirche wenigstens 40% der Überschüsse aus bäuerlicher Arbeit 35).

Die Abgabehöhe in den Werdener Urbaren zeigt: es muß sich durchweg um große Höfe gehandelt haben. Wer, wie Gerolf im Schörmel, 20 Scheffel Gerste und 36 Scheffel Hafer liefern konnte, der muß über

Ackerflächen verfügen, die weit über das hinausgingen, was zum Lebensunterhalt einer bäuerlichen Familie notwendig war. Einige der Werdener Höfe, insbesondere Schörmel und Geilern, wird man sich wohl

als regelrechte Gutshöfe, ähnlich den in Warendorf ausgegrabenen, vorstellen müssen. Neben einem stattlichen Haupthaus gab es hier Vorratsgebäude, Hütten und Grubenhäuser für Gesinde und Handwerker.

Auf dem Hof Geilern wurden Tuche gewebt. Auf Geilern und auf dem Hof Arnolds (Bracht) gab es Mühlen, wahrscheinlich Handmühlen. Beide Höfe lieferten Mehl.

Der Besitz des Klosters Werden im Dreingau wurde vom Oberhof Werne aus verwaltet. Aber die Fernwege waren gefährlich und in einem schlechten Zustand. Selbst die regelmäßigen Lieferungen von

Sendenhorst nach Werne waren mühevoll und kaum zu leisten. Erst recht war der weite Weg von Werne ins Ruhrtal nach Werden schlecht zu begehen und noch schlechter zu befahren. Eine regelmäßige

Kontrolle der westfälischen Besitzungen war für das Kloster auf Dauer unmöglich. Werden mußte nach und nach den genauen Überblick über seine münsterländischen Besitzungen verlieren. Deshalb verkaufte

oder tauschte das Kloster die weit entfernten, schwer erreichbaren Höfe mit dem Bischof von Münster oder mit anderen Klöstern des Münsterlandes.

Zur Zeit des Abtes Wilhelm, um 1050, war Werdener Besitz in Sendenhorst stark geschrumpft. Die Abgabelisten verzeichnen noch folgende Pflichtige: Von Elmhurst Ezzelin Geldabgaben von 3 Schilling, 11

Pfennig und 1 Obulus. In »Rinchove« (Rinkhöven) Lentfried 20 Scheffel Malz; für den Heerschilling 8 Pfennig; Hühner und Wein werden mit Geld abgelöst. Burchard auf der »Hare« (Hardt) 2 Scheffel

Weizen, 12 Pfennig und 2 Schafböcke, ersatzweise 16 Pfennig, dazu den Heerschilling. Arbeitsleistungen, Wein und Hühner hatte er mit ein paar Pfennigen abzugelten. Folcmar auf der Hardt gibt 20

Scheffel Hafer, 10 Scheffel Gerste, 2 Scheffel Weizen, im übrigen wie sein Nachbar Burchard. Zu dieser Zeit, in der Mitte des 12. Jahrhunderts, hatte Werden einige Ländereien gegen Lieferung von

Hafer und Gerste verpachtet. Benno zum Hemme (frühere Bauerschaft im Südwesten der Bracht, auf der Grenze von Ahlen und Sendenhorst), Tiemo zu »Wis« (Wiesch, Wiese; Bracht), Gerburg zu »Sindenhurst«,

der 8 Scheffel Hafer zu zahlen hatte. Damit enden die Nachrichten über Werdener Besitz in Sendenhorst. Zwar hatte das Kloster noch im 15./16. Jahrhundert Lehngüter in Albersloh, Alverskirchen,

Drensteinfurt, Westkirchen, Freckenhorst und Warendorf, aber nicht mehr in unserer Gemeinde. Die zahlreichen Werdener Höfe des frühen Mittelalters waren entfremdet, getauscht oder verkauft

worden.

Freckenhorst und Überwasser/MS

Freckenhorster Höfe - Güter des Klosters Überwasser in Sendenhorst

Die Geschichte des adligen Damenstifts Freckenhorst geht bis in die Frühzeit des Christentums in Westfalen zurück. Um 860 gründeten der Edelherr Everhard und seine Frau Geva an belebter,

verkehrsreicher Stelle, eine Wegstunde südlich der Burg Warendorf, ein Frauenkloster. Die Stifter statteten ihre Gründung mit Grundbesitz und abhängigen Höfen im Umfeld des Klosters reich aus. In der

Blütezeit besaß Freckenhorst mehr als 200 abhängige Höfe. Die Stiftung entwickelte sich zu einer Versorgungsstätte für Töchter edelfreier Familien. Später wurden auch Töchter des münsterschen Adels

aufgenommen.

Gerichtsbarkeit und Waffenhandwerk waren nach Kirchenrecht den frommen Schwestern wie allen übrigen Klosterinsassen untersagt. Hierfür wurde ein weltlicher Statthalter, ein Vogt, bestellt, der für

seine Leistungen von den Freckenhorster Bauern die Vogteiabgaben fordern konnte. 1170 ist Widukind von Rheda Stiftsvogt, gefolgt von dem Edelherrn Bernhard von der Lippe. Seit 1365 besitzen die

Grafen von Tecklenburg das Amt. Alle drei Familien beanspruchten Vogteirechte über Freckenhorster Besitzungen in Sendenhorst. Sie erscheinen mehrfach in Urkunden. In fast allen Sendenhorster

Bauerschaften war Freckenhorst mit Grundbesitz vertreten. Obwohl erst um 1090 aufgeschrieben, könnten die Sendenhorster Höfe des Stifts durchaus zur Erstausstattung des Klosters gehören. Eine spätere

Schenkung durch irgendeine heimische Adelsfamilie ist allerdings nicht auszuschließen.

Um 1090 - Aus der ältesten Freckenhorster Heberolle

An das Amt Vehus

Van Sendinhurst van themo Deddesconhus en gimalan malt gerston, 20 mudde haveron

An das Amt Balhorn

Van Brath (Bracht) Deiko tuenthi muddi gerston

Van Rammashuvila (Ramshövel, später Bracht) Azelin tein muddi gerston end tein muddi haveron

Van Astrammashuvila (Ostramshövel) Mannikin thritihe muddi gerston

Van thero harth (Hardt) ses muddi rockon ende nigon muddi gerston

Liudger an themo selvon tharpa nigon muddi gerston

Van Seandforda (Sandfurt) Rothard fierthihe muddi haveron

Buniken an themo selvon tharpa thritich muddi haveron

Van den Luckissconhus (Wüstung bei Elmenhorst) Fretheko en gerstin malt gimalan end thri malt gerston end sivon muddi

Van West Judinashuvila (West-Jönsthövel) en gimalan malt ende tuentich muddi gerston

Emma an themo selvon tharpa ses muddi rockon ende ses malt muddi maltes

Ibiko an themo selvon tharpa en gerstin malt gimala ende en mal gerston

Makko an themo selvon tharpa tuentich muddi gerston

Anmerkung: Die Sendenhorst betreffenden Abschnitte werden im Originaltext gebracht. Mittelalterliche Register und Verzeichnisse wurden ausschließlich in lateinischer Sprache niedergeschrieben. Der

altniederdeutsche Freckenhorster Text ist deshalb ein einzigartiges Sprachdokument. Die Verwandtschaft des Niederdeutschen mit dem Englischen ist deutlich zu erkennen. Einige Worterklärungen: Mudde

und Malt = Getreidemaße; gerston = Gerste, rockon = Roggen, haveron = Hafer; Zahlen: en = 1, thri = 3, ses = 6, seven = 7, nigon = 9, tein = 10, thirtich = 30, fiertihe = 40, an themo selvon tharpa =

aus derselben Siedlung (Dorf).

Güter des Klosters Überwasser in Sendenhorst

1040 gründete Bischof Hermann von Münster in seiner Bischofsstadt jenseits der Aa (trans Aquas, über dem Wasser, Overwater) ein adliges Frauenstift mit einer der hl. Maria geweihten Kirche. Erste

Äbtissin wurde Hermanns Schwester Betheithe. Auf einer glanzvollen Fürstenversammlung, im Beisein Kaiser Heinrich III., wurde die Kirche zum Jahresende 1040 eingeweiht. Bischof Hermann stattete seine

Gründung großzügig mit Grundbesitz aus. Die Marienkirche wurde zweite Pfarrkirche Münsters. Die edelfreie Äbtissin umgab sich mit einer Dienstmannschaft, die mit Stiftsgut belehnt wurde. Der

Grundbesitz, soweit nicht an ritterliche Dienstmannen auf Lebenszeit verliehen, wurde teils von Münster, teils von zentralen Verwaltungsstellen, den Oberhöfen, bewirtschaftet. Ungefähr fünfzig Jahre

nach der Gründung legte Überwasser ein Besitzverzeichnis an, in dem auch Güter in Sendenhorst aufgeführt werden. Es spricht vieles dafür, daß diese Höfe in der Bauerschaft Elmenhorst bereits zur

Erstausstattung des Klosters gehörten. Der Sendenhorster Besitz wurde zu dem Hofesverband Elmenhorst zusammengefaßt 36). Im 11. Jahrhundert, zur Zeit der Gründung von Überwasser, war es eigentlich

nicht mehr üblich, Grundbesitz zu einem Hofesverband zusammenzuschließen und von einem Meier oder Schulten verwalten zu lassen. Das System funktionierte nicht mehr. Die unfreien Verwalter arbeiteten

auf eigene Rechnung, strebten ehrgeizig danach, in den Stand der Dienstmannen aufzurücken und die Dienste und Abgaben der Bauern, die sie im Auftrag einziehen sollten, für eine eigene Herrschaft zu

benutzen.

Trotzdem verwaltete Überwasser seine Sendenhorster Höfe nicht von der Zentrale Münster aus - das wäre vernünftig gewesen -, sondern beließ es bei einem Verwalter, einem »Villicus«, der sich

mittlerweile als »adlig« verstand. Wie zu befürchten, behandelten die adligen Verwalter - seit dem 14. Jahrhundert die Familie Bock auf dem Albersloher Hof Grevinghoff (Bünker, Storp) - den

Hofesverband Elmenhorst wie ihr Eigentum, das sie beliebig für ihren eigenen Bedarf nutzten. Bis 1600 mußte das Kloster Überwasser zufrieden sein, wenn ein neuer Villicus (Verwalter) den Treueeid

ablegte und eine einmalige Gebühr zahlte. 1598 starb der Villicus Heinrich Buck zu Grevinghoff ohne leibliche Erben, ein unerwarteter Glücksfall für die adligen Damen von Überwasser. Jetzt konnten

sie die Elmenhorster Güter wieder in eigene Verwaltung nehmen. Allerdings mußte Überwasser zunächst einen langwierigen Prozeß führen, denn die Erben wollten freiwillig nicht auf den profitablen

Hofesverband verzichten 37).

Die Stiftskirche Überwasser und Häuser an der Aa 1840 (F. W. Harsewinkel).

Der Hofesverband Elmenhorst, übrigens die einzige Villikation auf Sendenhorster Gebiet, war nicht sehr groß. Nach dem Verzeichnis von 1100 hatte der Haupthof, die »curia Helmenhorst«, vier

bewirtschaftete Höfe in Elmenhorst und einen in Warendorf unter sich, die zur Lieferung von Hafer, Roggen und Malz verpflichtet waren. In den Auewiesen der nahegelegenen Angel wurden Kühe geweidet.

Der Hofesverband hatte 36 Käse nach Münster zu liefern. Die wüste, unbesetzte Hove »Luckentharpe« wurde vom Villicus mitbewirtschaftet. Außerhalb des Elmenhorster Hofesverbandes stand der Hof

Kössentrup (Culsencthorpe) in der gleichnamigen Bauerschaft, später zu Brock gerechnet. Dieser Hof lieferte Malz und Hafer nach Münster

⇱ ⇖ ↑

Siedlungsbau im Zeitalter der Salier - Doppelhöfe - Sadelhöfe, die »Prinzipalisten« im Kirchspiel 40)

Doppelhöfe

Bis zum Jahre 1000 wuchs die Bevölkerung in Sendenhorst, wie überall in Westeuropa, stark an. Die Siedlungsforschung hat viele Untersuchungen angestellt, viele Indizien wie neue Siedlungsnamen,

Einschränkungen der Markennutzung, Reglementierung der gemeinsamen Hude, Bevölkerungsabwanderungen geprüft, um die Auswirkungen des Wachstums festzustellen. Trotzdem sind wir über den in dieser Zeit

einsetzenden Siedlungsausbau nur sehr bruchstückhaft unterrichtet. In der weitgehend schriftlichen Zeit berichtet keine erzählende Quelle über Rodungstätigkeit oder die Anlage neuer Höfe in unserem

Raum. Auch die Urkunden jener Zeit sind rar und befassen sich höchsten zufällig mit unserem Problem. Umso wichtiger ist es, den kleinsten Spuren und Hinweisen nachzugehen, um wenigstens ein paar

Schlaglichter auf den so wichtigen Vorgang der »Binnenkolonisation« werfen zu können. Einen Zugang zu dem Problem liefert die Beschäftigung mit dem System der Doppelhöfe. Überall im Münsterland

finden wir Höfepaare mit gleichem Namen, nur voneinander unterschieden durch den Zusatz Große (Grote) oder Kleine (Lütke) 39).

Es war grundherrliche Initiative, die um die Jahrhundertwende, zum Teil auch noch später, die Teilung eines Hofes veranlaßte. Auf Anordnung der weltlichen Herren - die kirchlichen Besitzer wurden

seltener aktiv - wurde die Anbaufläche eines Hofes geteilt und mit zwei selbständig wirtschaftenden Familien besetzt. Die Höfeteilung wurde möglich, weil die Ackerflächen durch Rodung größer geworden

waren, auch, weil sich die Ertragsfähigkeit des Bodens verbessert hatte. Die Landwirtschaft hatte Fortschritte gemacht, hatte endlich gelernt, weitgehend, wenn auch nicht immer, an den Hungersnöten

vorbei zu operieren, die Ernährung sicherzustellen. Und so konnte die Bevölkerung wachsen, langsam und stetig. Für den adligen Grundherrn, für Grafen, Edelherren, Äbte oder Bischöfe, war die Aussicht