Sendenhorster aus & und in aller Welt

Denn das wichtigste sind uns die Menschen! Die nach hier kommen & hier ihre 'Spuren' setzten, genauso wie die, die in die weite Welt hinaus wirkten.

↓ Heinrich Selige Seine Werke zieren die ganze Stadt Die Mariensäule

in Sendenhorst, das Hubertusdenkmal in Ennigerloh und die Mariensäule in

Beckum – dies sind nur 3....

↓ Heinrich Selige Seine Werke zieren die ganze Stadt Die Mariensäule

in Sendenhorst, das Hubertusdenkmal in Ennigerloh und die Mariensäule in

Beckum – dies sind nur 3....

↓  Dr. Wolfgang Allthoff - Nachkommen von Dr. Wolfgang Althoff kamen 2022 ind der Waldmutter zusammen. Der gebürtige Danziger, der lange als Arzt in Sendenhorst wirkte..

Althoffs aus aller Welt kommen nach Sendenhorst. -

Dr. Wolfgang Althoff, 1917 in Danzig geboren,

hatte 1980 das letzte große Sippenfest seiner Familie organisiert. Damals hatte er sich auch der Mühe unterzogen, ...

Dr. Wolfgang Allthoff - Nachkommen von Dr. Wolfgang Althoff kamen 2022 ind der Waldmutter zusammen. Der gebürtige Danziger, der lange als Arzt in Sendenhorst wirkte..

Althoffs aus aller Welt kommen nach Sendenhorst. -

Dr. Wolfgang Althoff, 1917 in Danzig geboren,

hatte 1980 das letzte große Sippenfest seiner Familie organisiert. Damals hatte er sich auch der Mühe unterzogen, ...

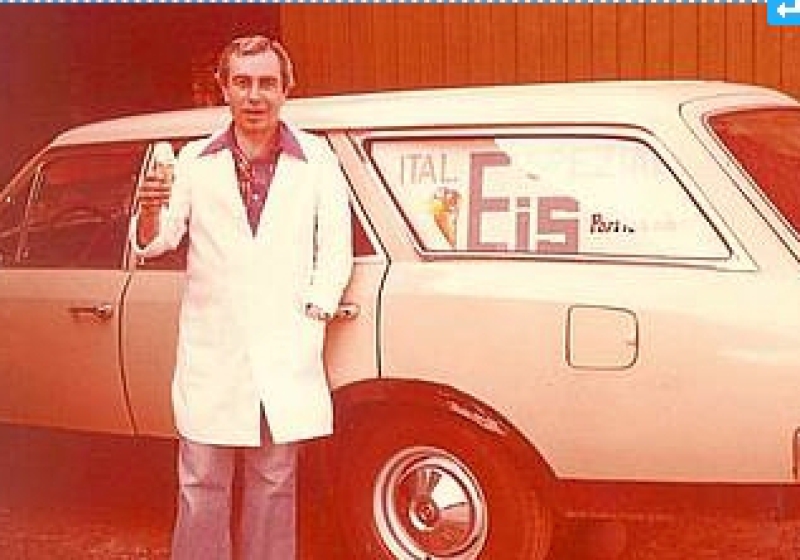

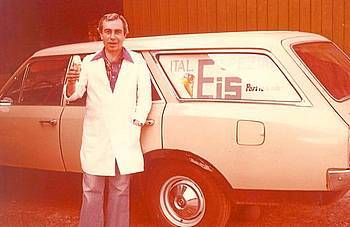

↓ Gusiseppe Palumbo - Der 1.Gastarbeiter in Sendenhorst... + 2013 R.I.P lieber

Guiseppe! Vor 50 Jahren kam Giuseppe Palumbo nach Sendenhorst - Als er nach Sendenhorst kam, wusste der damals junge Mann nicht,

wie lange er bleiben würde ...

↓ Gusiseppe Palumbo - Der 1.Gastarbeiter in Sendenhorst... + 2013 R.I.P lieber

Guiseppe! Vor 50 Jahren kam Giuseppe Palumbo nach Sendenhorst - Als er nach Sendenhorst kam, wusste der damals junge Mann nicht,

wie lange er bleiben würde ...

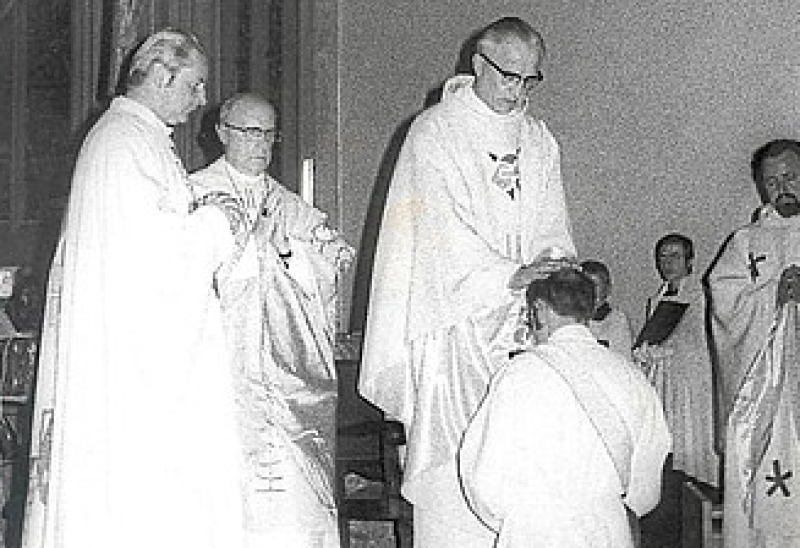

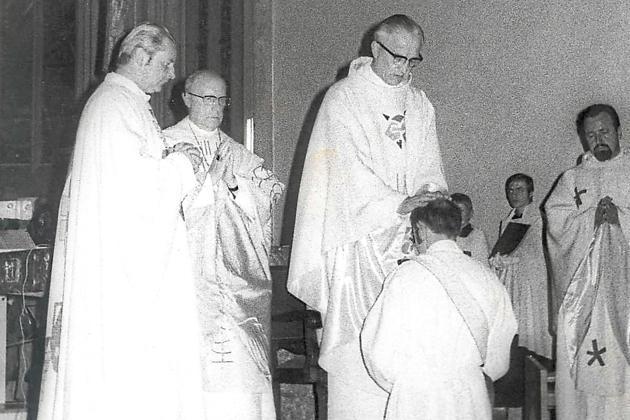

↓ Martin Happe zum Priester geweiht Nur selten kommt es vor, dass ein junger Mann in der eigenen Pfarrkirche zum Priester geweiht wird. Doch der junge Pater Martin Happe hatte

diesen Wunsch geäußert und ihm wurde stattgegeben. Während die Diözesanpriester in der Regel im Dom zu Münster geweiht

↓ Martin Happe zum Priester geweiht Nur selten kommt es vor, dass ein junger Mann in der eigenen Pfarrkirche zum Priester geweiht wird. Doch der junge Pater Martin Happe hatte

diesen Wunsch geäußert und ihm wurde stattgegeben. Während die Diözesanpriester in der Regel im Dom zu Münster geweiht

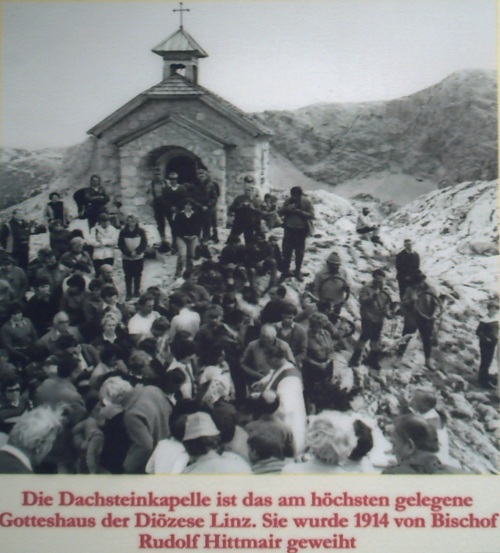

↓ Valentin Dünnewald Pfarrer im Salzkammergut - Hallstadt, Österreich Man schrieb das Jahr

1877.,.... das kleine Dorf am Ende des Sees war wieder einmal in Aufruhr. Die Bewohner drängten sich am Gasthof Seeauer, viele von Ihnen waren in ihre kleinen Pletten,

↓ Valentin Dünnewald Pfarrer im Salzkammergut - Hallstadt, Österreich Man schrieb das Jahr

1877.,.... das kleine Dorf am Ende des Sees war wieder einmal in Aufruhr. Die Bewohner drängten sich am Gasthof Seeauer, viele von Ihnen waren in ihre kleinen Pletten,

↓ Monsignore August Happe  Zu den Sendenhorstern, die im Ausland ihren Lebensweg

machten und zu Ehren kamen, gehört auch August Jakob Happe. Er erblickte am 9. Mai 1860 als ältestes Kind des Kupferschmiedes Franz Friedrich Happe im ..

Zu den Sendenhorstern, die im Ausland ihren Lebensweg

machten und zu Ehren kamen, gehört auch August Jakob Happe. Er erblickte am 9. Mai 1860 als ältestes Kind des Kupferschmiedes Franz Friedrich Happe im ..

↓ Bernhard Kleinhans -

↓ Bernhard Kleinhans -

Vom Kardinal bis zur Frau mit Hut - Nach langer Vorbereitungszeit wird am Samstag, 22. Oktober, der Rundganges "Bernhard Kleinhans - Kunst im öffentlichen Raum in

Sendenhorst" eingeweiht.

Sendenhorst • Die Mariensäule in Sendenhorst, das

Hubertusdenkmal in Ennigerloh und die Mariensäule in Beckum – dies sind nur drei Kunstwerke, die der Sendenhorster Bildhauer Heinrich Seelige geschaffen hat. Im Jahrbuch 2010 des Kreises Warendorf

widmet Autor Wilhelm Schneider ihm einen Artikel

Vor 100 Jahren ist demnach die Mariensäule in Beckum errichtet worden. 1909 wird beschlossen, dass auf dem Gelände, das von 1819 bis 1843 ein Friedhof war, eine Mariensäule

aufgestellt wer den soll. Aus Protokollen geht hervor, dass Seelige, der am 12. November 1872 in Sendenhorst geboren wird, die Kommission mit einem Mo-dell der Mutter-Gottes-Statue überzeugt. Als

Baufonds werden 5000 Mark bewilligt.Laut dem Artikel von Wilhelm Schneider erfolgt die Rinweihung am Fest Mariä Verkündigung des Jahres 1910. Da der eigentliche Festtag, der 25. März 1910, in die

Karwoche gefallen sei, sei das Fest wie üblich auf den Montag nach dem Sonntag nach Ostern verlegt worden, also auf den 4. April 1910.Zur Biographie: Der Sendenhorster Seelige absolviert eine

Bildhauerlehre in der Werkstatt von Anton Morman in Wiedenbrück. Hier habe er „eine solide handwerkliche und künstlerische Ausbildung“ erhalten, schreibt Schneider in seinem Text. Morman führt

vornehmlich Restaurierungen im sakralen Bereich durch – und zwar in Westfalen und im Rheinland.

Vor 100 Jahren ist demnach die Mariensäule in Beckum errichtet worden. 1909 wird beschlossen, dass auf dem Gelände, das von 1819 bis 1843 ein Friedhof war, eine Mariensäule

aufgestellt wer den soll. Aus Protokollen geht hervor, dass Seelige, der am 12. November 1872 in Sendenhorst geboren wird, die Kommission mit einem Mo-dell der Mutter-Gottes-Statue überzeugt. Als

Baufonds werden 5000 Mark bewilligt.Laut dem Artikel von Wilhelm Schneider erfolgt die Rinweihung am Fest Mariä Verkündigung des Jahres 1910. Da der eigentliche Festtag, der 25. März 1910, in die

Karwoche gefallen sei, sei das Fest wie üblich auf den Montag nach dem Sonntag nach Ostern verlegt worden, also auf den 4. April 1910.Zur Biographie: Der Sendenhorster Seelige absolviert eine

Bildhauerlehre in der Werkstatt von Anton Morman in Wiedenbrück. Hier habe er „eine solide handwerkliche und künstlerische Ausbildung“ erhalten, schreibt Schneider in seinem Text. Morman führt

vornehmlich Restaurierungen im sakralen Bereich durch – und zwar in Westfalen und im Rheinland.

Nach der Lehre bekommt Seelige bei seinem Stiefvater Laurenz Dümmer in dessen Bildhauerwerkstatt eine An-stellung. Die Aufträge nehmen zu. Denn: „Heinrich war begabt, seine Kunstwerke kamen an“, ist

im Jahrbuch 2010 zu erfahren.Rückkehr 1910Dann zieht es ihn weg – und er ist für verschiedene Werk-stätten tätig. 1904 lässt er sich in Beckum nieder und gibt Elisabeth Hörkamp aus Enniger das

Jawort. Vor 100 Jahren, also 1910, kehrt See-lige in seine Heimat Senden-horst zurück. Dort kauft er laut Autor Wilhelm Schnei-der das Stammhaus der Fa-milie Wieler. Neben seiner Werkstatt betreibt

er auch die Gastwirtschaft weiter. 1937 stirbt Seelige. Neben der Mariensäule in Sendenhorst zeichnet der Bildhauer auch für die Pfeilerfiguren und das Kreuz auf der Westseite des West-turms der St.

Martin-Kirche verantwortlich sowie für das Portalgesims, den Türsturz und das Stadtwappen mit dem heiligen Martin am städtischen Rathaus (1911).•dz

130 der derzeit 360 Köpfe umfassenden Familie Althoff trafen sich zu

einem Sippentreffen in der Sendenhorster Waldmutter. (Foto: Bernd Gassner)

SENDENHORST DIENSTAG 19.JULI  2022 Síppentreffen in der Waldmutter - Althoffs aus aller Welt kommen nach

Sendenhorst. Vielen Sendenhorstern dürfte noch der lange Jahre in der Stadt tätige Arzt Dr. Wolfgang Althoff wohl bekannt sein, der einst an der Kolpingstraße praktizierte. Dr. Wolfgang Althoff, 1917

in Danzig geboren, hatte 1980 das letzte große Sippenfest seiner Familie organisiert. Damals hatte er sich auch der Mühe unterzogen, eine neue Namensliste der Großfamilie zu erstellen, berichtet der

Vorsitzende des Sendenhorster Heimatvereins, Christian Hölscher. Das erste Familienregister, das Wolfgangs Vater, Dr. Hugo Althoff (bis Mai 1933 Bausenator der Freien Stadt Danzig) zum ersten

Sippenfest 1956 erstellt hatte, war allerdings reichlich in die Jahre gekommen und bedurfte der Aktualisierung, weiß Hölscher aus der Althoff- schen Familiengeschichte und berichtet weiter:

2022 Síppentreffen in der Waldmutter - Althoffs aus aller Welt kommen nach

Sendenhorst. Vielen Sendenhorstern dürfte noch der lange Jahre in der Stadt tätige Arzt Dr. Wolfgang Althoff wohl bekannt sein, der einst an der Kolpingstraße praktizierte. Dr. Wolfgang Althoff, 1917

in Danzig geboren, hatte 1980 das letzte große Sippenfest seiner Familie organisiert. Damals hatte er sich auch der Mühe unterzogen, eine neue Namensliste der Großfamilie zu erstellen, berichtet der

Vorsitzende des Sendenhorster Heimatvereins, Christian Hölscher. Das erste Familienregister, das Wolfgangs Vater, Dr. Hugo Althoff (bis Mai 1933 Bausenator der Freien Stadt Danzig) zum ersten

Sippenfest 1956 erstellt hatte, war allerdings reichlich in die Jahre gekommen und bedurfte der Aktualisierung, weiß Hölscher aus der Althoff- schen Familiengeschichte und berichtet weiter:

"Jetzt ist wieder eine neue Liste fällig," dachte sich nun Othmar Rest aus Berlin. Er ist der Sohn einer Cousine von Wolfgang Alt hoff, der Elisabeth Bispíng aus Alverskirchen. Der Landgasthof

Bispíng dort am Kreis verkehr war ihr Elternhaus. Rest erforscht seit über drei Jahren die Geschichte der Familie seiner Mutter. Kolpingstraße in den 1960ernSeine Großmutter Maria Bisping geb.

Althoff kam 1879 in Ostbevern zur Welt, sie war eines von e lf Kindern, die im Hause des Gastwirtes Wilhelm Althoff und seiner ersten Frau Sophia Plönies sowie seiner zweiten Frau Juliana Pöhler in

der Hauptstraße 66 zur Welt kam. Wilhelm Schulze Althoff wurde 1840 auf dem Stammhof der Althoffs in Ostbevern-Überwasser geboren.  Dieser Schulzenhof gilt als einer der ältesten in der Region.

Er endet Erwähnung in der sogenannten Freckenhorster Heberolle" aus dem elften Jahrhundert. Die direkte Abstammungslinie lässt sich heute zurückverfolgen auf ein Ehepaar, das 1684 in Ostbevern

geheiratet hat: Johann Westermann aus Westbevern und Anna Johanning aus Greven-Fuestrup. Auch wenn keiner von beiden den Namen Althoff trug, so gab der "Oldhoff", der alte Hof, der in die

Zuständigkeit des früheren Klosters Rengeringfiel, den Familiennamen vor. So war das damals üblich: Die Menschen wurden nach dem Hof benannt, auf dem sie lebten. Bei seinen familienkundlichen

Recherchen bekam Othmar Rest unzählige Fotos, Dokumente und Geschichten von Mitgliedern der weit verstreuten Familien zugesandt, die er nun für ein Familienbuch zusammenstellt.

Dieser Schulzenhof gilt als einer der ältesten in der Region.

Er endet Erwähnung in der sogenannten Freckenhorster Heberolle" aus dem elften Jahrhundert. Die direkte Abstammungslinie lässt sich heute zurückverfolgen auf ein Ehepaar, das 1684 in Ostbevern

geheiratet hat: Johann Westermann aus Westbevern und Anna Johanning aus Greven-Fuestrup. Auch wenn keiner von beiden den Namen Althoff trug, so gab der "Oldhoff", der alte Hof, der in die

Zuständigkeit des früheren Klosters Rengeringfiel, den Familiennamen vor. So war das damals üblich: Die Menschen wurden nach dem Hof benannt, auf dem sie lebten. Bei seinen familienkundlichen

Recherchen bekam Othmar Rest unzählige Fotos, Dokumente und Geschichten von Mitgliedern der weit verstreuten Familien zugesandt, die er nun für ein Familienbuch zusammenstellt.

Seit Jahrzehnten eine gute Adresse zum Feiern - Die Waldmutter. Was lag nun näher, als diese Familie nach 42 Jahren wieder zu einem Sippenfest nach Sendenhorst einzuladen, um den jüngeren

Generationen über Familienzusammenhänge und den älteren über neue Erkenntnisse über ihre Großeltern zu berichten. Von den heute 360 lebenden Nachfahren des Wilhelm Althoff waren 130 Personen aus ganz

Deutschland der Einladung nach Sendenhorst gefolgt. Selbst aus Barcelona, Dubai und Bangkok waren Familienmitglieder angereist. Bei bestem Frühlingswetter startete das große Sippentreffen in der

"Waldmutter". Schnell kamen die Älteren wieder miteinander ins Gespräch, nach anfänglichem Zaudern fanden auch die Kinder und Jugendlichen zueinander, beispielsweise beim Kegeln.

In seinem Lichtbildervortrag erzählte Othmar Rest von den Biografıen der Großelterngeneration - mit teils erschütternden

Schicksalsschlägen. Nicht nur die Kriege mit den Toten, Kriegsversehrten und Fluchten verursachten viel Leid, auch die Inflation und die Währungsreform, der dreimalige Umbruch der Staats- und

Gesellschaftsform sowie die Mangelwirtschaft der Nachkriegsjahre mussten verkraftet werden. Dass es auch schon vor 100 Jahren eine Pandemie ("Spanische Grippe") gab, die Todesopfer in der Familie

forderte, war für die meisten Teilnehmer neu.

In seinem Lichtbildervortrag erzählte Othmar Rest von den Biografıen der Großelterngeneration - mit teils erschütternden

Schicksalsschlägen. Nicht nur die Kriege mit den Toten, Kriegsversehrten und Fluchten verursachten viel Leid, auch die Inflation und die Währungsreform, der dreimalige Umbruch der Staats- und

Gesellschaftsform sowie die Mangelwirtschaft der Nachkriegsjahre mussten verkraftet werden. Dass es auch schon vor 100 Jahren eine Pandemie ("Spanische Grippe") gab, die Todesopfer in der Familie

forderte, war für die meisten Teilnehmer neu.

Nach dem Vortrag gab es die Aufstellung zum Familienfoto, das mit einer solch großen Gruppe eine Herausforderung darstellte. Im Anschluss an das abendliche Büfett wurde gesungen, bekannte Volkslieder

unterlegt mit eigenen Texten. Und geklönt wurde bis in die tiefe Nacht, wobei die jungen Teilnehmer beeindruckt waren, wie viele Cousins und Cousinen und Onkels und Tanten sie haben. Den Abschluss

des Festes bildete am nächsten Tag eine Besichtigung der Korn-Brennerei André Gerbermann in Alverskirchen: Auch die Gerbermanns gehören zur Familie Althoff.

Autor Othmar Rest hofft, seine Arbeiten an dem Buch mit einem umfangreichen Stammbaum noch in diesem Jahr abzuschließen. Übrigens zeigt sich schon jetzt, dass dieser Stammbaum auch

Nichtfamilienmitglieder begeistert: Es hatte nämlich eine fremde Per- son die in der Waldmutter ausgehängte übergroße Ahnentafel kurzerhand entwendet, sie konnte wohl das Erscheinen des Buches nicht

mehr abwarten.

Sendenhorst - Nur selten kommt es vor, dass ein junger Mann in der eigenen Pfarrkirche zum Priester geweiht

wird. Doch der junge Pater Martin Happe hatte diesen Wunsch geäußert und ihm wurde stattgegeben. Während die Diözesanpriester in der Regel im Dom zu Münster geweiht werden, empfing Martin Happe, der

1968 als Novize der Missionsgesellschaft der „Weißen Väter“ beigetreten war, von Weihbischof Laurenz Böggering seine Weihe in der Pfarrkirche St. Martin.

Bild:

Bild:

Martin Happe wurde 1973 in der Pfarrkirche St. Martin von Weihbischof Laurenz Böggering zum Priester geweiht. Mit auf diesem Foto der feierlichen Weihe ist Sendenhorsts damaliger Pfarrer Josef

Brink.

Der 2. Juni 1973 war für die katholischen Christen in Sendenhorst ein ganz besonderer Tag. Denn nur selten kommt es vor, dass einer aus ihren Reihen in der

eigenen Pfarrkirche zum Priester geweiht wird. Doch der junge Pater Martin Happe hatte diesen Wunsch geäußert und ihm wurde stattgegeben. Während die Diözesanpriester in der Regel im Dom zu Münster

geweiht werden, empfing Martin Happe, der 1968 als Novize der Missionsgesellschaft der „Weißen Väter“ beigetreten war, von Weihbischof Laurenz Böggering seine Weihe.

Und so freut sich die Pfarrgemeinde St. Martinus und Ludgerus auch darüber, dass Martin Happe, der seit 1995 Bischof von Nouakchott in Mauretanien ist, sein 40--Jähriges feiern darf. Martin Happe

wurde 1945 in Sendenhorst geboren. Er studierte Philosophie in Südfrankreich. Direkt nach seiner Weihe verließ der junge Priester Sendenhorst, um seine erste Missionsstelle im westafrikanischen Mali

anzutreten. Über 20 Jahre war er dort tätig. Daher ist er auch heute, da Mali durch kriegerische Unruhen in den Schlagzeilen ist, als Kenner der Umstände gefragter Gesprächspartner auch in seiner

Heimat. Immer wieder versucht er, Umstände und Situation bei Vorträgen und Gesprächsrunden in Schulen oder Gemeindekreisen zu verdeutlichen. Nach Jahren als Superior und Regional-Assistent wurde

Pater Martin Happe 1988 Leiter der Diözese in Mopti in Mali im Rang eines Apostolischen Administrators. In der modernen Welt der Technik und des Wohlstandes sei das Verhältnis zu den geistigen Werten

gestört, führte Weihbischof Böggering laut Presseberichten bei der Priesterweihe vor 40 Jahren schon aus.

„Wenn ein junger Mann öffentlich erkläre, er sei bereit, dann erteile er damit dem Ungeist der Zeit ein Absage“, wird er in der örtlichen Presse zitiert. Mit seiner Entscheidung für Afrika und für

sein Engagement vor allem für Flüchtlinge hat Martin Happe in den folgenden 40 Jahren seinen Worten Taten folgen lassen. Dabei lag im das Miteinander der Religionen immer am Herzen, wie er erneut

betonte, als ihm im Jahr 2009 die Bernhard-Kleinhans-Plakette vom Arbeitskreis „Woche der Brüderlichkeit“ für seine friedensstiftende Arbeit in Afrika verliehen wurde. 1995 war Martin Happe von Papst

Johannes Paul II. zum Bischof von Nouakchott ernannt worden. Die Bischofsweihe spendete ihm im Dom in Münster der damalige, vor kurzem verstorbene Bischof Reinhard Lettmann, der übrigens auch in

Sendenhorst zu Gast war, als Happe mit der Kleinhans-Plakette ausgezeichnet wurde.

Die christliche Gemeinde in Mauretanien, in dem der Islam Staatsreligion ist, ist ein kleine Gemeinde, zu der rund 5000 Gläubige gehören. „Wir versuchen, das menschliche Antlitz Christi zu sein, in

einem Kontext, in dem die Christen eine kleine Minderheit sind“, hat Bischof Martin Happe seine Arbeit einmal in einem Interview beschrieben. Die Verbindung nach Sendenhorst hat Bischof Happe in all

den Jahren gehalten. Besuche in der Heimat stehen oft im Urlaubskalender. Auch sein Bischofsstab ist in Sendenhorst im Atelier von Bernhard Kleinhans entstanden.

Sendenhorst - Vor 50 Jahren kam Giuseppe Palumbo nach Sendenhorst - Als er nach Sendenhorst kam, wusste der

damals junge Mann nicht, wie lange er bleiben würde - beziehungsweise konnte. Doch der 19. Oktober des Jahres 1961 war für den seinerzeit jungen Italiener der erste Tag in seinem neuen Leben. Mit 23

Jahren kam Giuseppe Palumbo nach Sendenhorst.

Als Eisverkäufer, im Karneval (re.[Bild nicht abgebildet, SG] : Giuseppe Palumbo nahm und nimmt als damals erster Gastarbeiter rege am Leben in der Stadt teil. Foto:

(-jot-

Als Eisverkäufer, im Karneval (re.[Bild nicht abgebildet, SG] : Giuseppe Palumbo nahm und nimmt als damals erster Gastarbeiter rege am Leben in der Stadt teil. Foto:

(-jot-

Heute vor 50 Jahren war er der erste „Gastarbeiter“ in der Stadt, ein Begriff der heute vielfach nicht mehr als politisch korrekt betrachtet wird. „Ein Bekannter, der damals in Telgte arbeitete,

hatte in Erfahrung gebracht, dass der Salon Sander in Sendenhorst einen Friseur sucht“, erinnert sich der heute 73-Jährige.

Und da fügte es sich gut, dass Giuseppe Palumbo, den sie heute eingedeutscht zuweilen auch Josef nennen, das Friseurhandwerk gelernt hatte. Das Abkommen „über die Anwerbung ausländischer

Arbeitskräfte“ zwischen Deutschland und Italien war unterzeichnet, und so konnte sich der junge Mann aus dem kleinen italienischen Nest Castelvenere auf den Weg in das größere deutsche Nest

Sendenhorst machen.

Doch ganz so einfach war das dann auch nicht. „Ich habe zunächst drei Tage in Verona verbracht“, blickt Giuseppe Palumbo zurück. Viel Papierkram und eine Art medizinische Untersuchung durch einen

deutschen Arzt waren zu absolvieren. „Damals war das ja anders als heute. Man konnte nicht einfach über die Grenze“, erinnert sich Palumbo. Die Zeiten in Italien, vor allem im Süden, waren schlecht.

Aber das war nicht der einzige Grund, warum Giuseppe Palumbo aus seinem Dorf weg wollte.

„Ich wollte wissen, was sonst noch in der Welt los ist“, blickt er zurück. Und so ging er nach Deutschland. Drei Jahre arbeitete er im Salon Sander, dann ein halbes Jahr bei Funke. „Als Frisör

verdiente ich nicht viel“, erinnert sich Palumbo. Geld war nicht üppig vorhanden, auch wenn seine inzwischen verstorbene Frau mitarbeitete. Nebenberuflich fuhr er - ganz italienisch - mit dem

Eiswagen durch die Stadt und lernte dadurch viele Sendenhorster kennen. Schließlich heuerte er bei Haver & Boecker an, wo er bis zu seiner Rente vor nunmehr 13 Jahren blieb. „Integration“ war

seinerzeit rein begrifflich gesehen noch nicht so ein beherrschendes Thema wie heute. „Damals war das alles noch nicht so offen wie heute“, blickt Palumbo auf die Anfangszeit zurück. „Die Menschen

waren nicht so tolerant.“ Nach dem Krieg sei viel von Mussolini und Hitler gesprochen worden.

Einen - sprichwörtlich gesehen - Sack Salz hätte er wohl essen müssen, um die Achtung der Mitmenschen schneller erlangen zu können. Aber das sei durchaus nichts Ungewöhnliches gewesen. „Damals war in

Sendenhorst jemand aus Albersloh ja auch fast ein Ausländer.“ Gleichwohl: „Ich habe Glück gehabt und schnell Kontakt bekommen“, meint Palumbo. Auch durch seine Jobs als Frisör und Eisverkäufer.

Andere hätten es da schwerer gehabt. Und er war auch in Vereinen aktiv, wodurch er viele Leute kennengelernt habe.

Auch in der SG, in der sein Sohn später in der Ersten kickte, während der Vater am Rand stand. Und bei den Karnevalisten. Und im Vespa-Club, dessen Mitglieder ihn viele Jahre später in seiner

italienischen Heimat besucht habe. Gekegelt hat Giuseppe Palumbo auch. Die große Welt wollte Giuseppe Palumbo als junger Mann entdecken. Im beschaulichen Sendenhorst ist er „hängengeblieben“, was er

aber nicht bereut. „Ich würde es wieder so machen“, sagt er. Auch wegen der Familie. Nur das Wetter sei nicht immer nach seinem Geschmack, weshalb er heute die Wintermonate in „seinem“ italienischen

Dorf verbringt. Aber in diesem Jahr wird am heutigen Mittwochabend im Hause seiner Tochter Teresa, die in der Kita „Stoppelhopser“ arbeitet, erst einmal der 50. Jahrestag seiner Ankunft in der Stadt

gefeiert. Freunde, Bekannte, der Vespa-Club und auch ehemalige Bürgermeister der Stadt schauen vorbei. Und er wird vermutlich noch einmal seine Lebensgeschichte als italienischer Sendenhorster

erzählen. VON JOSEF THESING, SENDENHORST

[G. Palumbo verstarb 2013, R.I.P. lieber Guiseppe!]

Sendenhorst -  Hallstatt (Österreich) - Man schrieb das Jahr

1877.,.... das kleine Dorf am Ende des Sees war wieder einmal in Aufruhr. Die Bewohner drängten sich am Gasthof Seeauer, viele von Ihnen waren in ihre kleinen Pletten, flache Holzboote, gestiegen, um

die Kaiserliche Familie und ihren Gast, den deutschen Kaiser Wilhelm I., die auf dem Balkon zum See hin standen, zu begrüssen. Ruhig beobachtete Valentin Dünnewald diese Szene aus einiger Entfernung, ahnte er doch, dass noch viele Besuche bekannter Persönlichkeiten in Hallstatt stattfinden würden. Das hatte er an

seinen vorherigen Kooperatoren-Kaplanstellen- u. a. in Linz an der Donau, in Traunkirchen am Traunsee oder in St. Wolfgang am See schon erlebt. Doch wie kam er dort hin.....

Hallstatt (Österreich) - Man schrieb das Jahr

1877.,.... das kleine Dorf am Ende des Sees war wieder einmal in Aufruhr. Die Bewohner drängten sich am Gasthof Seeauer, viele von Ihnen waren in ihre kleinen Pletten, flache Holzboote, gestiegen, um

die Kaiserliche Familie und ihren Gast, den deutschen Kaiser Wilhelm I., die auf dem Balkon zum See hin standen, zu begrüssen. Ruhig beobachtete Valentin Dünnewald diese Szene aus einiger Entfernung, ahnte er doch, dass noch viele Besuche bekannter Persönlichkeiten in Hallstatt stattfinden würden. Das hatte er an

seinen vorherigen Kooperatoren-Kaplanstellen- u. a. in Linz an der Donau, in Traunkirchen am Traunsee oder in St. Wolfgang am See schon erlebt. Doch wie kam er dort hin.....

Valentin wurde am 23.04.1841 in Sendenhorst geboren. Er erlebte seine Kindheit im zu der Zeit ärmlichen Sendenhorst, das durch die politischen Wirren der letzten Jahrzehnte seinen Bürgern nicht mehr

viel bieten konnte. Grossbrände, Ernteausfälle, Arbeitslosigkeit, hohe Abgaben und Steuern an die Obrigkeit, aber auch die Auswanderung z.B. nach Amerika um 1850 ließen die Situation nicht besser

werden. Er lernte fleissig, hatte Talent und machte Abitur.

Schon früh hatte er seine eigenen Vorstellungen vom späteren Leben, ein Theologiestudium wollte er unbedingt antreten. Die Familie war damit einverstanden und unterstützte Ihn darin. Doch das nahe

Münstersche Priesterseminar war hoffnungslos überfüllt. Eine Absage kam! Aber man hatte sich dort sein Ansinnen gemerkt! ,.....es trat für ihn, wenn auch etwas später, der glückliche Umstand ein, das

der Linzer Bischof Rudigier seinen Amtsbruder in Münster besuchte.

Er schilderte ihm, dass er zu Hause aufgrund der Priesterknappheit seine Pfarrhäuser nicht mehr besetzen konnte, dazu wuchsen noch rasant die evangelischen Gemeinden in

seiner Diozöse. Ob er, Bischof Müller, ni cht gute Schüler zu ihm nach Österreich schicken könne! Der Münstersche Bischof war in der Folgezeit

Er schilderte ihm, dass er zu Hause aufgrund der Priesterknappheit seine Pfarrhäuser nicht mehr besetzen konnte, dazu wuchsen noch rasant die evangelischen Gemeinden in

seiner Diozöse. Ob er, Bischof Müller, ni cht gute Schüler zu ihm nach Österreich schicken könne! Der Münstersche Bischof war in der Folgezeit

in dieser Hinsicht sehr rührig:

24 Studenten, aus den Studentenjahrgängen 1860/61,1861/62 und 1862/63, hier war Valentin mit dabei, machten sich auf den Weg nach Linz. Sie kamen u.a. aus Coesfeld, Rheine, Emsdetten, Altenberge,

Ostbevern, Dülmen. Nicht alle schafften diese Veränderung, etliche traten aus dem Seminar wieder aus, oder gingen u. a. nach Amerika.

1863 trat Valentin Dünnewald mit Genehmigung des Bischof von Linz, Rudigier, der sein Förderer war, ins Priesterseminar ein. - 1866 wurde er dann im Alten Dom zu Linz zum Priester geweiht . -

Danach folgten die Kooperatoren-Kaplanstellen- in den zum Teil schönsten Kirchen in Oberösterreich. 10 Jahre später kommt er, 1876 als Benefiziat nach Hallstatt , wo er über 50 Jahre wirken

durfte.

Hallstatt - Link Wikipedia - war damals Teil des Kaiserlichen Kammerguts; die Region war dem Kaiserhaus direkt unterstellt, durfte nur mit Genehmigung betreten werden, da

sie aufgrund des Salz -bergwerks eine hohe wirtschaftliche Bedeutung für das Kaiserreich hatte. Durch die Nähe zu Bad Ischl, der Sommerresidenz des Kaiser Franz-Josef war auch Kaiserin Elisabeth des

öfteren zeitweise allein im Hallstätter Gebiet unterwegs, das aufgrund der geologischen und erdgeschichtlichen Entdeckungen dort zu jener Zeit Berühmtheit erlangte. Dort befinden sich mit die

grössten Eishöhlen Europas, gut 1000 Keltengräber, viele davon vollständig, aus der Zeit 2500 bis 50 v. Chr. wurden entdeckt.(Begriff.: Eisenzeit - Hallstattkultur). Bergstollen im Salzbergwerk

brachten immer wieder Neues hervor.

Hallstatt - Link Wikipedia - war damals Teil des Kaiserlichen Kammerguts; die Region war dem Kaiserhaus direkt unterstellt, durfte nur mit Genehmigung betreten werden, da

sie aufgrund des Salz -bergwerks eine hohe wirtschaftliche Bedeutung für das Kaiserreich hatte. Durch die Nähe zu Bad Ischl, der Sommerresidenz des Kaiser Franz-Josef war auch Kaiserin Elisabeth des

öfteren zeitweise allein im Hallstätter Gebiet unterwegs, das aufgrund der geologischen und erdgeschichtlichen Entdeckungen dort zu jener Zeit Berühmtheit erlangte. Dort befinden sich mit die

grössten Eishöhlen Europas, gut 1000 Keltengräber, viele davon vollständig, aus der Zeit 2500 bis 50 v. Chr. wurden entdeckt.(Begriff.: Eisenzeit - Hallstattkultur). Bergstollen im Salzbergwerk

brachten immer wieder Neues hervor.

Valentin Dünnewald wurde von 1909 - 1915 auch Präsides des Musealsvereins. Seine Pfarre übernahm er am 01. 04. 1880; die Gemeinden Hallstatt, den Ortteil Lahn

und Obertraun. Sein Gehalt zahlte die Kaiserliche Hofkammer an ihn direkt aus. In die von der Kaisermutter, Erzherzogin Sophie, angeregten und finanzierten Kleinkinder - Bewahr- und

Erziehungsanstalt, in der dann die oft vernachlässigten Kinder der  Salzbergarbeiter untergebracht waren, hatte er sich schon während seiner Kaplanzeit mit den

leitenden Schwestern eingebracht. Durch die Spenden der Kaisermutter, aber auch anderer hoher Herrschaften, wurden den Kleinkindern eine vorschulische Ausbildung zuteil, mit Schulspeisung und

Einkleidung geholfen.

Salzbergarbeiter untergebracht waren, hatte er sich schon während seiner Kaplanzeit mit den

leitenden Schwestern eingebracht. Durch die Spenden der Kaisermutter, aber auch anderer hoher Herrschaften, wurden den Kleinkindern eine vorschulische Ausbildung zuteil, mit Schulspeisung und

Einkleidung geholfen.

Dann hatte er es sich zur Aufgabe gemacht, mit dem evangelischen Pastor von Sattler zusammen, die Gemeinde ( damals ca. 1200 Einwohner ) wieder für den Glauben zu gewinnen. Die ev. Gemeinde wurde

erst 1863 mit dem Neubau ihrer Kirche zu einem gleichberechtigten und aktiven Gemeindeteil. Das ev. Gotteshaus zeugte nach langer Unterdrückung von Gleichberechtigung und Glaubensfreiheit. Das wurde

durch die Verbundenheit der Gemeinde dann auch gelebt. Der Ort wuchs zusammen.

Durch Pfarrer Dünnewald wurde z.B. die Fronleichnamsprozession auf dem See mit geschmückten Booten wieder durchgeführt und auch die kath. Pfarrkirche sollte

einladend hergerichtet werden. Seine kath. Kirche, um 1520 entstanden, auf dem steilen Fels hoch über Hallstatt, wurde über 20 Jahre lang die grosse Aufgabe für ihn. Doch das konnte der 1,92 m Mann

nicht alleine schaffen. Dazu brauchte er viel Unterstützung und Geduld. Der von seinem Vorgänger, Pfarrer Anderl, gegründete Christl. Arbeiterverein, dessen Förderer und Beseeler er war, half ihm

tatkräftig dabei. Als Erstes kamen vier neue Glocken in den Kirchturm, die schwerste wog 1,6 to. Das war 1884. Neue Kirchenfenster wurden in Innsbruck bestellt, 1888 im Chor eingesetzt. Jetzt wurden

die Seitenemporen aus der Barockzeit im Inneren abgetragen und mit Wandmalereien von einem Südtiroler Künstler über 2 Jahre lang ersetzt. Als Dank für den A uftrag malte

der Klausener Hans Rabensteiner ein Portrait in Öl vom Pfarrer. Da nur der heute über 500 Jahre alte geschnitzte Astl- Altar einen Chorraum der zweischiffigen Kirche ausfüllte, wurden mit der neu

ansässigen Holzfachschule Pläne für einen zweiten Altar erarbeitet. Das Ergebnis war ein neuer Kreuzaltar als einfacher Flügelaltar, der die vom Künstler Leonard Astl gestaltete Kreuzigungsszene aus

dem Jahr 1500, in der Altarmitte darstellt. Zu Ostern 1890 wurde er eingeweiht. 1891 wird sein silbernes Priesterjubiläum gefeiert.

uftrag malte

der Klausener Hans Rabensteiner ein Portrait in Öl vom Pfarrer. Da nur der heute über 500 Jahre alte geschnitzte Astl- Altar einen Chorraum der zweischiffigen Kirche ausfüllte, wurden mit der neu

ansässigen Holzfachschule Pläne für einen zweiten Altar erarbeitet. Das Ergebnis war ein neuer Kreuzaltar als einfacher Flügelaltar, der die vom Künstler Leonard Astl gestaltete Kreuzigungsszene aus

dem Jahr 1500, in der Altarmitte darstellt. Zu Ostern 1890 wurde er eingeweiht. 1891 wird sein silbernes Priesterjubiläum gefeiert.

Doch seine weiteren Pläne ruhen nicht. Neben seiner Kirchenarbeit, auch als Seelsorger, sollte nun die Orgel erneuert werden. Ein neugotischer Orgelkasten zur

vergrößter Orgel wurde dann auf die Empore gesetzt. Doch die Säulen gaben nach. Nochmals musste alles abgetragen werden, es wurde ein Traversenrost neu eingezogen. Die Orgel stand jetzt sicher. Als

wenn er nicht schon mit seinen vielen Aufgaben ausgefüllt war, übernahm er im Bezirksschulrat, der für das ganze Salzkammergut zuständig war, 1894 neue Aufgaben. Zu seiner Überraschung wurde ihm im

selben Jahr von der Marktgemeinde u.a. als Retter und Erneuerer der Pfarrkirche, aber auch als großer Freund Hallstatts die Ehrenbürgerschaft verliehen.

1897 baute die Holzfachschule nach Plänen von Prof. Rabensteiner ein neugotisches " Heiliges Grab“ in den Durchgang zur Beichtkapelle ein. Auch wurde der Auftrag zur

Reinigung des wertvollen Astl-Altars vergeben, eine Teilrestaurierung erfolgte ebenfalls. So langsam hatte die Kirche wieder ein Gesicht. Spenden von Gönnern und Freunden, Sammlungen seiner

Sendenhorster Verwandtschaft waren vonnöten, um diese Sache zum Abschluss zu bringen. Selbst er hatte aus seinem Einkommen und der persönlichen Erbschaft vieles bezahlt. Im Jahre 1901 wurde ihm dann

eine weitere Ehrung bereitet. Er erhielt als Schulmann und Schulbezirksrat für seine langjährige Arbeit das Goldene Verdienstkreuz mit Krone der K.u.K. Monarchie.

1897 baute die Holzfachschule nach Plänen von Prof. Rabensteiner ein neugotisches " Heiliges Grab“ in den Durchgang zur Beichtkapelle ein. Auch wurde der Auftrag zur

Reinigung des wertvollen Astl-Altars vergeben, eine Teilrestaurierung erfolgte ebenfalls. So langsam hatte die Kirche wieder ein Gesicht. Spenden von Gönnern und Freunden, Sammlungen seiner

Sendenhorster Verwandtschaft waren vonnöten, um diese Sache zum Abschluss zu bringen. Selbst er hatte aus seinem Einkommen und der persönlichen Erbschaft vieles bezahlt. Im Jahre 1901 wurde ihm dann

eine weitere Ehrung bereitet. Er erhielt als Schulmann und Schulbezirksrat für seine langjährige Arbeit das Goldene Verdienstkreuz mit Krone der K.u.K. Monarchie.

1903 machte dann ein grosser Sturmschaden die Neubedeckung des Turmdaches notwendig, ein neues goldenes Turmkreuz bildete den krönenden Abschluss. Zur Überraschung seiner Gemeinde liess er in der

Holzfachschule eine schwere eicherne Kanzel mit vergoldeten Darstellungen der abendländischen Kirchenväter bauen. Es war fast wie eine letzte gemeinsame Geheimsache zwischen Ihm und der Fachschule.

Sie ist heute immer noch eine Zierde im Inneren der Kirche. Damit war der Umbau abgeschlossen, aber auch alles war bezahlt!

Das er im Jahre 1905 zum Bischöflichen Geistlichen Rat noch eine kirchliche Ehrung erfährt, war stark durch den Chr. Arbeiterverein gefördert worden. Jetzt kamen etwas

ruhigere Jahre, die auch mal durch pers. Krankheiten unterbrochen wurden. Hallstatt selbst hatte im Laufe der Zeit auch mit den anderen Gemeinden das Gesicht verändert, die neuen Strassen zum Ort,

Bahngleise an der östl. Seite des Sees, dazu regelmäßige Fährverbindungen hielten den Kontakt nach Aussen offen. Hotels und Pensionen entstanden, viele neue Gäste aus allen Herren Länder kamen schon

damals in diese herrliche Landschaft unterhalb des Dachsteinmassivs! Der alpine Tourismus wurde entdeckt. Valentin Dünnewald konnte zufrieden sein, als Pfarrer einer solchen Gemeinde.

Das er im Jahre 1905 zum Bischöflichen Geistlichen Rat noch eine kirchliche Ehrung erfährt, war stark durch den Chr. Arbeiterverein gefördert worden. Jetzt kamen etwas

ruhigere Jahre, die auch mal durch pers. Krankheiten unterbrochen wurden. Hallstatt selbst hatte im Laufe der Zeit auch mit den anderen Gemeinden das Gesicht verändert, die neuen Strassen zum Ort,

Bahngleise an der östl. Seite des Sees, dazu regelmäßige Fährverbindungen hielten den Kontakt nach Aussen offen. Hotels und Pensionen entstanden, viele neue Gäste aus allen Herren Länder kamen schon

damals in diese herrliche Landschaft unterhalb des Dachsteinmassivs! Der alpine Tourismus wurde entdeckt. Valentin Dünnewald konnte zufrieden sein, als Pfarrer einer solchen Gemeinde.

1912 fand dann ein großes Firmfest mit dem Bischof Dr. Rudolf Hittmaier statt. Mit über 200 Firmlingen. Auch der Pfarrer Franz Stadler aus Bad Ischl war dabei.

Sie schmiedeten einen verwegenen Plan mit dem Valentin. Eine Kapelle auf dem Dachstein., knapp 3000 m oben im Eis. Sie teilten das Vorhaben untereinander auf: Dünnewald übernahm die Organisation,

Arbeiter und Träger bereitzustellen. Der Pfarrer von Bad Ischl, wegen der Nähe zum Kaiserlichen Hofe, die Klärung der rechtlichen Dinge. Der Bischof gab das Geld. ...und tatsächlich, am 14. Juli 1914

organisierte Pfarrer Dünnewald mit eigenem Geld nach Segnung der Kapellenglocke im bischöflichen Auftrag das Herauftragen der Glocke.Die Einsegnung der Kapelle liess sich Bischoff Hittmeier dann doch

nicht nehmen. Die Angst war unbegründet. Valentin wurde trotz seines langen Lebens im Gebirge kein Bergsteiger. Er sah die Dachsteinkapelle nie. 1914 begann der 1. Weltkrieg. Das ging auch an

Hallstatt nicht vorbei. Kindergarten, die Schulen, die Gemeinde litten mit. Er tat, was er konnte. 1916 wollte die Marktgemeinde trotzalledem sein Goldenes Priesterjubiläum feiern,es kam zur

Ernennung zum Konsistorialrat durch den Bischof von Linz. Doch er verlor aus der Kirche die Glocken an den Krieg... das prächtige Geläut, das er als 1.hatte erneuern lassen, als der Kirchenumbau

begann. 1919 bekam er einen pers. Brief vom Bischof, der ihm seine Anerkennung aussprach, aber er solle auch langsam mal an seinen Ruhestand denken! Am 01. Juli 1920 ging er dann in den Ruhestand,

verabschiedet von seiner kath. Pfarrgemeinde mit einem extra gestalteten Dankdiplom am 31.Okt. , an dem sein Nachfolger antritt. Bis zum Jahr 1926 war er kaum krank , konnte mit Erlaubnis noch die

hl. Messe im Privatoratotrium des Pfarrhofes feiern..! Am 27. Januar 1926 stirbt Pfarrer Valentin Dünnewald. Sein Grab fand er direkt am Hauptportal seiner geliebten Pfarrkirche, das sich heute immer

noch dortbefindet. Tausende Besucher im Jahr erklimmen den Kirchenberg, gehen an seinem Grab vorbei, besichtigen die Kirche, die heute wieder so strahlt, als wenn die Arbeiten erst gerade beendet

worden wären. Besuchen das Gebeinhaus am Friedhof.

Hallstatt ist heute im Ganzen eine Weltkulturerbe-Stätte, zusammen mit dem Dachsteinmassiv. Die alten Häuser der Salzfertiger kleben mehrstöckig am steilen Fels. Nur eine schmale Strasse am

Hallstätter See erschliesst die alte Stadt, die sonst nur über enge Fußfade und Treppen zu erleben ist. Hallstatt feiert in diesem Jahr 700 Jahre Marktrecht, erteilt im Jahre 1311. Als Quellen

dienten mir meine eigenen Recherchen im Archiv der Pfarrgemeinde Hallstatt, dem bischöflichen Archiv in Linz, die Aufzeichnungen der Hallstattpfarrers Mons. J. Weidinger, Linz, die Chroniken der

Gemeinden Sendenhorst und Hallstatt .

Sendenhorst -  Pfarrer in den USA:

Wohltäter und Ehrendomherr des Bistums Ventimiglia

Pfarrer in den USA:

Wohltäter und Ehrendomherr des Bistums Ventimiglia

Bild:

Wohnhaus und Geschäftshaus der Familie Happe an der 0ststraße gegenüber dem Rathaus und Kirchplatz

Zu den Sendenhorstern, die im Ausland ihren Lebensweg machten und zu Ehren kamen, gehört auch August Jakob Happe. Er erblickte am 9. Mai 1860 als ältestes Kind des Kupferschmiedes Franz Friedrich

Happe im Hause Happe an der Oststraße im Schatten der Martins-Kirche das Licht der Welt. Der Vater stammte aus Beckum und war am 21. September 1828 als viertes von zehn Kindern des Kupferschlägers

Jacob August Happe und seiner Frau Elisabeth Samson geboren worden.

Als jüngerer Sohn der Familie war er nach Sendenhorst gezogen und hatte sich dort an einer der Hauptstraßen selbständig gemacht, wo ein Kupferschmied durch die zahlreichen Brennereien der kleinen

Stadt ausreichende Arbeit erwarten konnte. Zwei jüngere Brüder von ihm waren seit 1860 in die USA ausgewandert und müssen dort ihr Lebensglück gefunden haben: Johan Hermann Happe, geboren am 13. März

1830 in Beckum, der mit 30 Jahren 1860 - wie zahlreiche Münsterländer zu dieser Zeit -  als Schlossergeselle in die Neue Welt geht und am 24. Mai 1903 dort in Newport stirbt; Heinrich Bernard Happe, der bald nach ihm

ausgewandert sein muss und am 18. Januar 1918 in Cincinnati stirbt, eine der deutschesten Städte der USA, in der auch eine Reihe Mitglieder der Warendorfer Familien Menge, Kappelhoff, Tovar und Leve

u.a. damals lebten.

als Schlossergeselle in die Neue Welt geht und am 24. Mai 1903 dort in Newport stirbt; Heinrich Bernard Happe, der bald nach ihm

ausgewandert sein muss und am 18. Januar 1918 in Cincinnati stirbt, eine der deutschesten Städte der USA, in der auch eine Reihe Mitglieder der Warendorfer Familien Menge, Kappelhoff, Tovar und Leve

u.a. damals lebten.

Die elterliche Familie

Von Sendenhorst über Rom in die USA und nach San Remo

August Jakob Happe machte nach dem Schulbesuch in Sendenhorst auf dem Gymnasium Laurentianum in Warendorf, damals noch für lange Zeit das einzige Gymnasium des Ostmünsterlandes, mit 18 Jahren

im Jahre 1878 das Abitur. Er begann danach das Theologiestudium in Münster, doch setzte er es wegen des Kulturkampfes in Preußen (1872-1878) am Collegium Germanicum in Rom fort, wo der

Sendenhorster Joseph Spithöver damals lebte und zu Wohlstand kam. Die der katholischen Religion gegenüber restriktiven politischen Verhältnisse veranlassten August Jakob Happe, nicht wieder in seine

münsterländische Heimat zurück zu kehren, sondern in die USA zu gehen, wo seine beiden dort weilenden Onkel ihm offensichtlich die Vorzüge der im Eiltempo sich entwickelnden Neuen Welt mit ihren

neuen Städten, Industrie und weiten Landschaften sowie ihrer freiheitlichen Verfassung und liberalen Lebensart verdeutlicht und ihn nach dort gezogen haben. Er setzte jedenfalls hier sein

Theologiestudium fort und empfing dort 1887 durch den Erzbischof von Milwaukee die Priesterweihe.

Danach war er 40 Jahre lang in verschiedenen Städten der USA bis 1927 als Pfarrer tätig. Dann kehrte er aber der Neuen Welt den Rücken und ging nach Deutschland zurück, wo ihm allerdings das feuchte

Klima des Münsterlandes weniger behagte, aber auch nicht das politische Klima der aufkommenden NS-Diktatur seit Ende der 1920er Jahre. Über Süddeutschland, Wien und Meran fand er schließlich im

oberitalienischen San Remo, nahe des italienisch-französischen Grenzortes Ventimiglia, seine neue Heimat. Darüber hinaus nutzte der 67-jährige rüstige Pensionär noch die guten Jahre seines Lebens zu

Reisen nach Ägypten und zu den heiligen Stätten in Palästina.2

1 Friedrich Müller, Westfälische Auswanderer im 19. Jahrhundert. Auswanderung aus dem Regierungsbezirk Münster, II. Teil: 1850-1900 (bearbeitet und fortgeführt von Norbert

Henkelmann), in: Beiträge zur westfälischen Familienforschung 60, 2002, S. 42 Nr. 869; Paul Leidinger, Doris Day und Warendorf. Mitglieder einer Familien Kappelhoff, Menge und Topp in den USA im 19.

Jahrhundert, in: Münsterland - Jahrbuch des Kreises Warendorf 59, 2010, S. 149-159.

2 Hans-Günther Fascies, Sendenhorster Priester auch in Amerika und Italien, in: ebd. 54, 2005, S. 120-125, hier S. 123 (Foto: S. 122).

Ehrendomherr des Bistums Ventimiglia

Die an der italienischen Reviera gelegene Stadt San Remo kam seinem klimatischen und kulturellen Lebensbedürfnis besonders entgegen. Sie wurzelt in römischer Zeit und lehnt sich an die gegen

Nordwinde geschützten Berge an, so dass sie durch ihr mildes Klima den Wintermonaten ihre Kälte und Unwirtlichkeit nahm. Sie war ein beliebter Kurort mit internationalem Flair und lag nur 8 km von

der Bistumsstadt Ventimiglia entfernt, die mit ihrer Kathedrale und ihrem Priesterseminar zu einem Zentrum der Wohltätigkeit August Jakobs Happe werden sollte.

Die Grundlage dazu war sein Ruhegehalt als Pfarrer, das er in einer Lebensversicherung in den USA angelegt hatte. Sie überwies ihm dies an seinen Ruhestandort in San Remo in Dollar. Da die

europäischen Währungen, insbesondere die italienische Lira, durch die Inflation nach dem Zweiten Weltkrieg schwach waren, war August Jakob Happe durch seine in Dollar gezahlte Lebensrente im

damaligen Nachkriegseuropa nach 1945 ein wohlhabender Mann, der selbst sich spartanische Sparsamkeit auferlegte, um nach dem Zweiten Weltkrieg zu helfen. Dies geht aus zwei Briefen im Familienarchiv

Kleinhans, Sendenhorst, hervor.

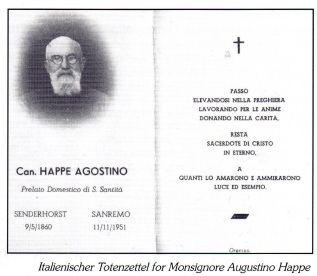

Italienischer Totenzettel for Monsignore

Augustino Happe

Italienischer Totenzettel for Monsignore

Augustino Happe

Am 18. August 1946 schreibt der inzwischen 86-Jährige seinem Großneffen Bernhard Kleinhans, Enkel seiner verstorbenen Schwester in Sendenhorst, aus San Remo, wo er in der Casa Sancta Marta,

Sankt-Petrus-Straße, wohnte:

Lieber Bernhard!

Bei der Unmöglichkeit des Wiedersehens ist der Briefwechsel ein Hochgenuß, den ich allerdings mit Scham über meine unleserliche Schrift …… mit starken Augenschmerzen bezahlen muss. Du wirst also die

(schlechte Schrift) entschuldigen und es begreifen, dass ich gleich auf die praktische Seite übergehe. Mich freut’s nämlich, dass Du so mutig den Kampf mit der Lebensart

(?) 5 aufnimmst. Sobald sich die Deutschen Tore für amerikanische Dollars öffnen, schreibe mir es, ich werde aus den USA einige herüberkommen lassen. Die Liebespakete kosten mir aber 1000

Lire das Stück, verschieden, hierher beordert, hier nicht übergekommen sind der Inhalt …. ….:Kaffee, Zucker sind ja schöne Sachen, aber bei heutigen Preisen entbehrbar. Ich habe in 6 Jahren keine

Butter zu Gesicht bekommen, bin der einzige, der für etwa 5000 Lire im Jahr ein klein wenig Fleisch zum Mittagessen bekommt. Die Schwestern arbeiten mit einem großen Defizit, daß ich zum Glück

decken kann. Sonst hätten wir kein heiles Dach über dem Kopf - und die Diözese hätte kein Seminar. Man will mich sogar aus Dankbarkeit zum Prälaten oder Monsignore oder Kanonikus (Ehrendomherr)

machen, aber ich habe für jetzt wenigstens abgelehnt und der nächste Winter und die gefügte Zeit (?) werden mich wohl in die bessere obige Heimat befördern. Dort kommt man besser ohne Titel an.

Schreib also, ob von Amerika Geld geschickt werden kann. Ich werde sonst doch einige Pakete herüber kommen lassen. Was macht „Job“?

Mit herzlichen Grüßen an Mutter, Bruder und Bekannte

Dein A. J. Happe

Der Brief ist an seinen Großneffen, den Künstler Bernhard Kleinhans (1926-2004), gerichtet.

4 In der Tat ist die Schrift kaum zu entziffern und in manchen Wörtern und Passagen nicht aufzulösen. Daher die im Text enthaltenen Lücken.

5 Hier spricht der Briefschreiber wohl das schwere Schicksal der Kinderlähmung von Bernhard Kleinhans an.

6 Der Autor wohnt offenbar in einem Schwesternhaus, wo er auch beköstigt wird und in der Kapelle den Gottesdienst noch regelmäßig feiert. Der Brief verweist sodann auf die Verhältnisse der Ersten

Nachkriegszeit, die auch in Italien von finanziellem Mangel und lebensmäßigen Einschränkungen bestimmt ist. Seine Dollar ausgezahlte Lebensrente wendet er - wie es scheint - überwiegend dem

Schwesternhaus zu, in dem er wohnt, und dem Wiederaufbau des im Krieg offenbar zerstörten Priesterseminars des kleinen Bistums Ventimiglia, das ihm als Dank wohl ein Ehrenkanonikat angeboten sowie

beim päpstlichen Stuhl in Rom die Verleihung eines Prälatentitels beantragt hat, die ihm beide kurz darauf zugekommen sein müssen.

7 Das Gemeinte bleibt unbekannt.

In einem zweiten erhaltenen Brief vom 10. März 1947 schreibt August Jakob Happe aus San Remo:

Meine Lieben!

Euer liebes Schreiben war eine herzerfreuende Unterbrechung einer fast tödlichen Einsamkeit. Zu dieser gesellt sich noch ungewohntes schlechtes Wetter, ständiger Regen und eine für mein Alter

unangenehme Kälte und manche Entbehrung. Ich habe seit Jahren keine Butter, Käse, Schinken etc. auf dem Tisch gesehen, hatte auch niemals Feuer, weil diese Dinge einen schrecklichen

Kaufpreis fanden, den ich in der letzten Zeit für ein kleines Ofenfeuer am Abend doch erlegt habe. Augen und Ohren versagen immer mehr den Dienst. Meine seelsorgliche Tätigkeit beschränkt sich daher

auf das Messelesen. Der ungeheure Wert des Dollars und der ärmlich (?) niedrige der Lira ermöglichen aber eine sehr große Wohltätigkeit. Ich konnte eine Million Lire für die Wiederherstellung des

zerstörten Seminars opfern. Leider ist der Weg dafür nach Deutschland nicht offen und die amerikanische Lebensversicherung, von der ich meine Einkünfte beziehe, will nur direkt an mich zahlen. Nach

Friedensschluß werden sich hoffentlich die Sachen ändern. Ich kann dann Bernard vielleicht eine Studienreise nach Italien ermöglichen, die den rechten Abschluß seiner Kunststudien bilden würde.

Leider bin ich fast 87 Jahre alt, und mit dem Tode hören auch meine Einkünfte auf. Sollte sich unter den hinterlassenen Büchern eines über Italien finden, kann Bernard ja vorher einige Studien

machen.

Mein Beileid und Grüße der kranken Frau Happe

In Liebe! August J. Happe

Bild:

Bild:

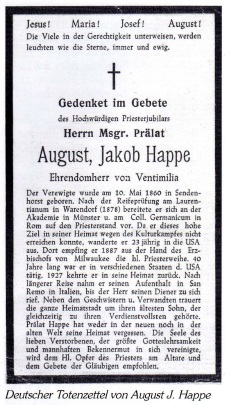

Deutscher Totenzettel von August J. Happe

Der Brief weist auf die isolierte Situation des fern seiner Heimat weilenden alternden Autors hin, der den immer noch anhaltenden Mangel an Lebensmitteln und die unwirtliche Jahreszeit besonders

erlebt, aber glücklich darüber ist, dass er seine in Dollar gezahlte Lebensrente wohltätig für das Schwesternhaus und den Wiederaufbau des Priesterseminars einsetzen kann, aber auch seinen Großneffen

Bernhard noch in dessen künstlerischer Entfaltung durch eine Studienreise nach Italien helfen will, die dieser trotz seiner Erkrankung auch tatsächlich mit dem Motorrad durchgeführt hat. Die Hoffnung

auf einen Friedensschluss 1947 zeigt, dass der inzwischen 87-jährige Briefautor die politische Situation der Nachkriegszeit in der Ära des Kalten Krieges kaum richtig verstanden hat. Aber er fühlt

sich seiner Verwandtschaft in Sendenhorst weiter eng verbunden.

Noch wenige Jahre vor seinem Tod am 11. November 1951 im Alter von 91 Jahren erreichte August Jakob Happe die Ehrung als päpstlicher Hausprälat und Ehrendomherr der Kathedrale in Ventimiglia. Sie

milderte die Einsamkeit seiner letzten Jahre in der selbst gewählten Fremde. Das Bistum Ventimiglia widmete ihrem Ehrenkanoniker einen würdigen Nachruf, der seiner Wohltätigkeit dankbar zum Ausdruck

brachte. Die Heimatpfarrei St. Martin in Sendenhorst würdigte in ihrem Totenzettel den Verstorbenen damals als „ältesten Sohn“ der Stadt Sendenhorst, „der gleichzeitig zu ihren Verdienstvollsten

gehörte“ und lobt an ihm, dass sich in seiner Person „größte Gottesgelehrsamkeit und mannhafter Bekennermut“ vereinigt haben.

In der Tat ist es ein bemerkenswerter Lebensweg gewesen, den August Jakob Happe entgegen manchem Zeitgeist mit stets klarer priesterlicher Zielorientierung, spartanischer Selbstbescheidung und

zugleich großherziger Hilfsbereitschaft gegangen ist, der zugleich eine hohe geistige Fähigkeit voraussetzte, sich in unterschiedlichen Sprachen und Kulturen der Kontinente zu bewegen und zu

bewähren.

Sendenhorst - Es ist soweit: Nach langer Vorbereitungszeit wird am

Samstag, 22. Oktober, der Rundganges "Bernhard Kleinhans - Kunst im öffentlichen Raum in Sendenhorst" eingeweiht. Zu der

Veranstaltung lädt Bürgermeister Berthold Streffing alle Interessierten Bürger ein. Treffpunkt ist um 15 Uhr an der Skulptur "Westfälische Quadriga" am Ende der Fußgängerzone, die ebenfalls ein

Kunstwerk von Bernhard Kleinhans, verstorbener Ehrenbürger der Stadt, ist.

Bild:

Bild:

Vom Kardinal bis zur Frau mit Hut Eines der zahlreichen Kunstwerke in der Stadt: die "Frau mit Hut".

Nach der Einweihung und einem Kurzvortrag von Dr. Andrea Brockmann zum künstlerischen Schaffen von Kleinhans haben aller die Möglichkeit, einige ausgewählte Objekte bei einem Spaziergang

kennenzulernen. "Bernhard Kleinhans, Bildhauer und Ehrenbürger der Stadt Sendenhorst, war Zeit seines Lebens eng mit seiner Heimatstadt Sendenhorst verbunden", heißt es in der Einladung des

Bürgermeisters. Zahlreiche seiner Bronzearbeiten finden sich beim Gang durch die Stadt. Die Kunstwerke nehmen Bezug auf die Geschichte Sendenhorsts, auf bedeutende Persönlichkeiten und Ereignisse,

auf Orte des Erinnerns und des Gedenkens. "Nicht zuletzt", so Bürgermeister Streffing in der Vorankündigung, "haben die Arbeiten des Künstlers Bernhard Kleinhans das Stadtbild in Sendenhorst

entscheidend und wirkungsvoll mitgeprägt und die Stadt weit über ihre Grenzen hinaus bekannt gemacht." Zum Rundgang ist ein Flyer erschienen, den der Sendenhorster Künstler und Kunsterzieher Jürgen

Krass gestaltet hat. Die Texte schrieb die Kunsthistorikerin und Geschäftsführerin des Kreiskunstvereins Beckum-Warendorf, Dr. Andrea Brockmann. "Bernhard Kleinhans schuf seine Werke mit der

Intention, Geschichte sichtbar zu machen, die göttliche Schöpfung und das Metaphysische des Daseins zu versinnbildlichen, Einzelheiten unseres Alltagsbildes hervorzuheben, sinnliche Freude und

visuelles Vergnügen zu bereiten", heißt es in der Einleitung. Der Skulpturenweg, der "auf besondere Weise die Bandbreite seines künstlerischen Schaffens dokumentiert", wolle dazu beitragen, im Sinne

von Bernhard Kleinhans "den Dialog zwischen Kunstwerk und Betrachter, von Vergangenheit und Gegenwart zu fördern und die Gegenüberstellung des Momenthaften im Monumentalen, das Aufspüren des Subtilen

im Gegebenen und damit die Entdeckung des Unalltäglichen im Alltag möglich zu machen"

Polizeibericht

Polizeibericht