„Schlote, Schnaps und Schlempe”

Vom „geprant Wein“ zum Kornbranntwein Sendenhorster Brennereien im Wandel der Zeit

Die Ursprünge des „Kornbrennens“

Schon im frühen Mittelalter destillierte man Weinum hochprozentigen Alkohol zu gewinnen. Dieser „geprante Wein“ oder auch „Brantewein“ wurde zunächst fast aus- schließlich von Apothekern zur

Herstellung von „Artzeneyn“ und Duftwässern genutzt. Es sollte jedoch nicht lange dauern, bis die Menschen die berauschende Wirkung des Alkohols für sich entdeckten. Bereits im 14. Jahrhundert sahen

sich die Obrigkeiten vieler Orte gezwungen, gegen den übermäßigen Genuss desselben vorzugehen Als man um1500 dazu überging, als Rohstoff das billigereGetreide zu verwenden, wurde der „ Brantewein zum

begehrten Getränk für alle Bevölkerungs- schichten. Der sog Destillierofen gehörte bald zum festen Inventar vieler Haushalte.

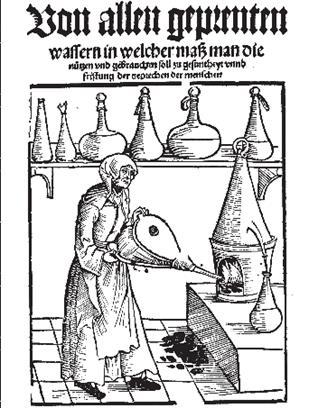

Abb.1: Hausfrau am Destillierofen (aus Schrick,

Michael, Doctor der Ertzney: Von allen geprennten Wassern. Augsburg 1480)

Abb.1: Hausfrau am Destillierofen (aus Schrick,

Michael, Doctor der Ertzney: Von allen geprennten Wassern. Augsburg 1480)

In der Festschrift „1884-1994. 110 Jahre Deutscher Kornbrennerverband“ (im folgen- den nur “Festschrift“) findet sich ein uraltes „Kornrezept“ aus dem Jahre 1576.

„Erstlich nim einen Kessel, geus ohngefehr funff Eymer Wasser darein und mache es heisz, doch dasz es nit siede. Darnach nimb einen halben Scheffel Saltz und thue es in einen groszen Kübel oder Tonne

und geus heiz Wasser darauff und rühre es umb, wie man sonst zum brauen das Maltz pflegetzu rühren. Nachmahls nimb auch einen halben Scheffel Weytzen oder Rocken. Rühre es auch wie das Maltz, dasz es

nit klö- terich bleibe, doch dasz das heisze Wasser, auff zwey Eymer ongefehr, im Kessel wol siedet. Alsdann geus es zum andern mahl ein, decke das Fasz fest zu und lasz es drei Stunden stehen.

Nachmahlen muszt du es stellen mit Bermen oder hefen, ehe du es aber stellest, muszt du es zuvor abkühlen mit einem Zuber Wasser oder mehr, bisz es wird dasz es zu stellen sey oder dine, als wann man

sonst hier stellet.

Von deme das in der Blasen bleibet, haben die Schweine gute Nahrung und wer- den damit bald fett gemestet, wann man inen ein wenig Treber oder Seye und Kleyen mit untermenget. Ist demnach beym

Branteweinbrennen allzeit ein doppelter Nutz und Frommen als nemlich, dasz man Brantewein bekompt und dar- neben seine Schweine damit ernehren und mesten kann.“

Auch wenn man davon ausgehen kann, dass die frühen Kornbrenner nur unzureichen- de Kenntnisse über den Gärungsprozess besaßen –die Wirkung der Hefe als Gärmittel war offenbar bereits bekannt. Nicht

klar ist allerdings die Funktion des Aufkochens eines „halben Scheffels“ Salzes(ein Scheffel „trockenes Schüttgut“ entsprach je nach Region immerhin einer Menge zwischen 45 und 64 Pfund) mit heißem

Wasser, und auch die Erwähnung des zur Verzuckerung der Maische nötigen Malzes nur in Verbindung mit dem Bierbrauen ist erstaunlich. Auf der anderen Seite war man sich aber bereits über den Nutzen

des beim Kornbrennen anfallenden Abfallproduktes „das in der Blasen bleibet“ – man nennt es heute Schlempe als hervorragendes Mastfutter für das Vieh im Klaren.

Abb.2: Hausfrau in der Brennstube (aus  Florinus,

Haus Vatter 1702)

Florinus,

Haus Vatter 1702)

Auch wenn, wie der abgebildete Holzschnitt aus dem Jahre 1702 (Abb. 2) zeigt, die Destilliergeräte weiter entwickelt und vergrößert wurden, müssen wir uns nach einem Bericht von 1931 in der oben

erwähnten Festschrift das Kornbrennen bis ins 19. Jahrhundert wohl als ein äußerst mühsamesUnterfangen vorstellen. Die Maische muss- te mit der Hand gerührt werden, die sog. Brennblase, die mit

direkter Feuerung betrie- ben wurde, verlangte ständige Aufsicht und es bedurfte mehrerer Destillationsgänge, um trinkbaren „Brantewein“ zu gewinnen. Das gängige Brennmaterial war Holz, das man mit

„schwerfälligen Ochsenkarren aus den Wäldern [holte]“.

Für das kleine Ackerbürgerstädtchen Sendenhorst finden sich erst im 18. Jahrhundert verlässliche Quellen, die die Herstellung von Branntwein belegen und die in dem Werk „Sendenhorst. Geschichte einer

Kleinstadt im Münsterland“ von Heinrich Petzmeyer beschrieben sind. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts, im Jahre 1803 spricht der Kriegs- Commissar Kurlbaum in den „Acta Commissionis […] betreffend die

Lage und Gewerbe-Verhältniße der Städte und Wiegbolde des Erbfürstenthums Münster“ aller- dings nur von „drei Branntweinbrenner[n], welche nur allein im Winter und alsdann auch nur bei Tage und nicht

die Nacht hindurch brennen. Einer dieser Branntweinbrenner, der Colonus und Bürger Suergeist [Tergeist] wohnt außerhalb der Stadt nahe vor dem Tore.“ Und er erwähnt: „Der Branntwein bleibt

größtenteils in der Stadt und wird verzapfet, es wird aber auch wohl etwas nach Münster und andern umliegenden Städten verkauft, ingleichen an einige Zäpfer in den benachbarten Bauerschaften.“

Vom „Brennofen“ zur „Kolonne“ – technischer und wirt schaft- licher Fortschritt im 19. Jahrhundert

Bereits im Jahre 1817 hatte der Landwirt und Brenner Johann Heinrich Leberecht Pistorius (1777-1858) ein Destilliergerät mit indirekter Dampffeuerung erfunden, mit dem man in einem Arbeitsgang aus

Kartoffeln 60-80%igen Alkohol herstellen konnte. Der Kessel mit der dickflüssigenKartoffelmaische wurde nun nicht mehr mit direkter Unterfeuerung sondern mit Wasserdampf erhitzt, was eine Ersparnis

beim Brennmaterial bedeutete, wodurch aber auch das Ansetzen verhindert wurde. Die Folge war eine rasche Ausdehnung der Kartoffel- und Getreidebrennereien,wobei die letzteren durch die Einführung

einer höheren Maischraumsteuer stark benachteiligt waren.

In den Jahren 1824 und 1825 wendete sich das Blatt. Um die miserable Lage der Landwirtschaft zu verbessern, führte Preußen den Begriff der landwirtschaftlichen Brennereien ein. Sie galten unter der

Bedingung, nur Rohstoffe aus eigener Produktion zu verwenden, nicht mehr als Gewerbebetriebe und unterlagen so einem niedrigeren Steuersatz. Zudem wurden nun per Gesetz alle Beschränkungen des

Branntweinbrennens auf dem Lande beseitigt. Mit den verbesserten Rahmenbedingungen war die Grundlage für den Aufschwung der Kornbrennereien gelegt.

1831 gab es in Westfalen 1209 Kornbrennereien, wobei in Sendenhorst nur 4 Betriebe sicher nachgewiesen werden können. Die neue Technik der indirekten Dampffeuerung hielt hier allerdings erst in der

zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Einzug. Noch im Jahre 1854 stellte der Sendenhorster Ackerwirth Theodor Wieler ein Concessions- gesuch, in dem ihm „eigentümlich gehörigen Wohnhause Nr. 189 an der

Weststraße hiesiger Stadt eine Branntweinbrennerei zu errichten“, in der „das Brennen […]mit direkter Heizung und nicht mittels Wasserdämpfe geschehen [soll]“.

Um die Mitte des 19. Jahrhunderts ist in Sendenhorst ein deutlicher zahlenmäßiger Anstieg der Brennereibetriebe zu verzeichnen. Im Öffentlichen Anzeiger des Amtsblattes wurde die beabsichtigte oder

bereits erfolgte Neuein- richtung etlicher Brennereien in Sendenhorst Stadt und Kirchspiel angekündigt (u.a. Colon Werring/Elmenhorst (1847), Gastwirth Wilhelm Böcker (1849), Hermann Böcker/Oststraße

(1854), Theodor Wieler/Weststraße (1854); Panning (1857), Kaufmann Heinrich Everke (1859), Ackerwirth Johann Vrede/Kirchspiel Rinkhöven (1860)).

Gleichzeitig oder nur wenige Jahre später wurden viele der bereits bestehenden Anlagen umgestellt auf Destilliergeräte mit indirekter Dampffeuerung, auf sog. Niederdruckkessel. Aus dem Öffentlichen

Anzeiger geht hervor, dass u.a. die Brennereien H. Brüning (1853), Hermann Werring/Südstraße (1856), Theodor Wieler/Weststraße (1857); Gast- wirth Anton Neuhaus/später Suermann (1858), Gastwirth

Christian Silling/Oststraße (1859), Theodor Böcker/Oststraße (1860) und Tergeist (1869) dazu gehörten.

Mit der Einführung der Dampfkessel, die unter Druck standen, wurden die Brennereien den Aufsichtsbehörden unterstellt. Vor allem das sog. Sicherheitsventil des Kessels musste regelmäßig gewartet und

auf seine Funktionsfähigkeit geprüft werden. In jedem Concessionsgesuch zur Errichtung einer Dampfkesselanlage ist deshalb auch eine Zeichnung dieses Geräteteils zu finden.

Durch die Aufsichtsbehörden wurden sog. Spezialakten oder auch Amtsakten angelegt, in denen alle Concessionsgesuche mit den zugehörigen Plänen, Bau- und – Betriebsgenehmigungen, Prüfungs- und

Abnahmeergebnissen sowie der amtliche Schriftverkehr gesammelt wurden. So ist es uns heute möglich, zumindest ab dem Zeitpunkt der Einrichtung einer Dampfkesselanlage die Entwicklung aller

Sendenhorster Brennereien im Stadtgebiet und im Kirchspiel nach zu erfolgen.

Bei der Dampfkesselanlage des Hermann Böcker zu Sendenhorst aus dem Jahre 1854 ist die Feuerung mit aufsitzendem Wasser bzw. Wasserdampf-Behälter zu erkennen, mit dem nun der Inhalt der Blase zum

Sieden gebracht wurde. Aus der Grundriss-Zeichnung des Gebäudes geht zudem hervor, dass die Brennerei Teil des Wohnhauses war.

Die Ausmaße der Anlagen waren um diese Zeit in der Regel nicht so groß, dass man separater Brennereigebäude bedurfte. So befand sich z.B. auch die Brennereianlage des Christian Silling in der

Oststraße in einem Raum neben der Schlafstube und mit direktem Zugang zur Küche.

Das letzte Viertel des 19. Jahrhunderts wurde bestimmt durch den Aufschwung des Bergbaus und der Eisenindustrie im Ruhrgebiet. Damit verbunden war eine stetig steigende Nachfrage nach Kornbranntwein,

die bis zum Ersten Weltkrieg anhalten sollte.

Am 26.1.1884 schlossen sich die westdeutschen Kornbrenner zum Verein westdeut- scher Brennereien zusammen und einen Monat später fand die erste Generalversammlung des Kornbrennerverbandes statt. Ein

erster Versuch des Reichskanzlers Bismarck, ein Branntweinmonopol zu errichten, schlug fehl. Die nun in einem Verband zusammen agierenden Kornbrenner wehrten sich mit aller Macht dagegen, allen

Rohbrand an das Monopol zur Weiterverarbeitung abzuliefern, da ihnen damit die Möglichkeit des Trinkbranntweinverkaufs genommen worden wäre.

Bereits zu Beginn des Jahrhunderts hatte man – wie oben bereits erwähnt - die land- wirtschaftlichen Brennereien durch niedrige Steuersätze gefördert. Mit dem Inkrafttreten des

Reichsbrandweinsteuergesetzes im Jahre 1887 wurden noch einmal bis heute gültige Bedingungen für dielandwirtschaftlichen Brennereien festgelegt, die weiterhin steuerlich begünstigt werden

sollten:

Die Brennerei muss mit einem landwirtschaftlichen Betrieb verbunden sein. Als Rohstoffe sind nur Kartoffeln und Getreide zugelassen. Die Schlempe und der anfallende Viehdung müssen auf hofeigenen

Grund- stücken Verwendung finden oder aber es muss überwiegend Getreide aus eigener Produktion zum Brennen eingesetzt werden.

Technische Abbildungen | Bauzeichnungen | Pläne

Abb.3: Plan der Brennereianlage des Theodor Wieler mit Unterfeuerungskessel

(1854)

Abb.4: Sicherheitsventil der Kesselanlage des Heinrich Beumer (1856)

Abb.5: Anlage der Brennerei des Hermann Böcker, Oststraße (1854)

Abb.6: Brennapperat mit Kühler der Brennereianlage Chr. Silling, Oststraße (1859)

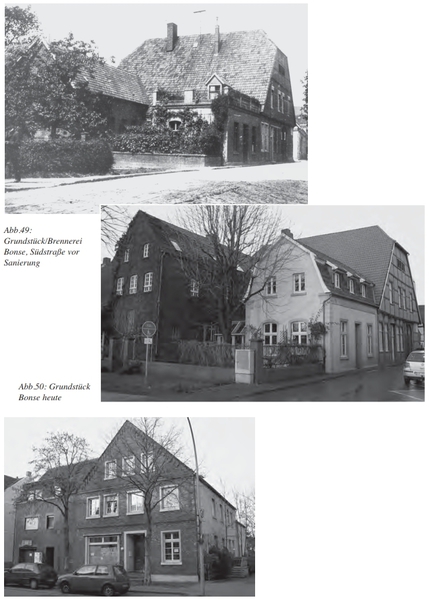

Abb.7: Neubau der Brennerei Bonse, Südstraße (1876) beantragte der Brennereibesitzer und erste Rendant der Sendenhorster Sparkasse, Bernhard Rötering, die Concession zum Betrieb eines liegenden,

„nicht explodie- renden Circlations-Wasserrohrkessels“ nach dem System „Root“.

Abb.8: Circulations-Wasserrohrkessel Brennerei Bernhard Rötering (1889)

Abb.9: Brennerei Edmund Panning mit stehendem Dampfkessel (1909)

Abb.11: Lageplan/Grundriss des Grundstücks Lainck-Vissing (1910)

Abb.12: Brennereianlage-Schema Josef Arens-Sommersell (1951)

Abb.13: Brennereianlage Josef Horstmann (1975)

Abb.14: Maische-Destilliergerät/Rohbrandkolonne Arens-Sommersell (1957)

Abb.15: Rektifiziergerät/Feinbrandkolonne Horstmann (1963)

Abb.16: Henzedämpfer Brennerei Werring (1918)

Die sog. Brennrechte wurden bei Kornbrennereien nach dem Düngebedarf des angeschlossenen

landwirtschaftlichen Betriebes festgelegt. Dabei gab es Höchstgrenzen, um angesichts der damals herrschenden Agrarkrise möglichst viele landwirtschaftliche Betriebe durch die Einrichtung einer

Brennerei besser zu stellen.

Die Einführung der Dampfkessel-Technik und die damit verbundene größere Brennkapazität, aber wohl auch diese besseren Rahmenbedingungen bewogen tatsäch- lich etliche Sendenhorster Landwirte bzw.

Brenner, im letzten Viertel des 19. Jahrhun- derts, eine landwirtschaftliche Brennereizu gründen bzw. die Kapazität der vorhande- nen Anlage zu vergrößern.

So errichtete z.B. der Landwirt und Posthalter Theodor Bonse 1876 ein großzügiges, unterkellertes Brennereigebäude, das mit einem Branntwein- und einem Maischkeller, einem sog. Kühlschiff zum

Herunterkühlen der verzuckerten Maische und einem Brennraum mit einfachem Dampf-Destillationsgerät mit Kühlfass ausgestattet war. Mit der Anlage einer sog. Locomobile erwarb „der Landwirt Theodor

Horstmann zu Kirchspiel Sendenhorst“ im Jahre 1885 einen beweglichen, leistungsfähigeren Dampfkessel, der nicht nur als Wärmequelle für die Brennerei, sondern auch zum Dreschen und Mahlen genutzt

werden konnte. Nur vier Jahre später, im Jahre 1889

Das 20. Jahrhundert – Aufschwung und Einbrüche

Die Entwicklung bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges

Um die Jahrhundertwende wurden in vielen Sendenhorster Brennereien ähnlich lei- stungsfähige Dampfkessel unterschiedlicher Typen mit 6 bis 9 Atm Überdruck instal- liert (u.a. Arens gut Sommersell

1911/7 Atm; Everke 1902/8 Atm; Horstmann 1890/6 Atm; Panning 1912/ 7 Atm; Hesse/später Graute 1910/8 Atm).

Mit Ausnahme von Edmund Panning, der im Jahre 1909 noch innerhalb seines Wohnhauses an der Weststraße am Kirchplatz (heute Wiedehage) einen kleinen Bereich als Kesselhaus mit einem Platz sparenden

stehenden Kessel und einem nur 9 m hohen Blechkamin einrichtete, entschiedensich die Sendenhorster Brenner für liegende, autarke und fest eingebaute Dampfkessel, die ein stattliches Format aufwiesen.

Sie dienten zum einen für den Brennvorgang als Heizquelle; zum anderen aber wurde mit ihnen Druck zum Antrieb einer Dampfmaschine erzeugt, mit der wiederum über

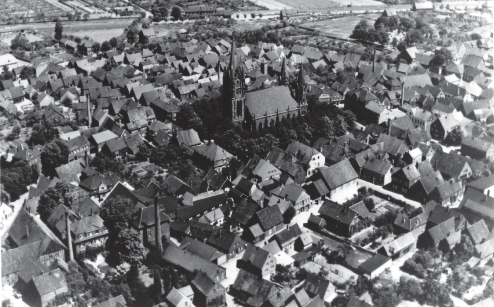

Abb.10: Sendenhorst um 1950 aus südwestlicher  Richtung. Zu sehen sind die Schornsteine der Brennereien Rötering,

Graute, Jönsthövel, Everke (hinter Kirchturm), Panning, Lainck-Vissing, Oststraße und Silling, Oststraße

Richtung. Zu sehen sind die Schornsteine der Brennereien Rötering,

Graute, Jönsthövel, Everke (hinter Kirchturm), Panning, Lainck-Vissing, Oststraße und Silling, Oststraße

Transmissionsriemen Pumpen und andere Geräte in Bewegung gesetzt werden konn- ten. Für diese großen Kessel benötigte man eigene Kesselhäuser und hohe Schornsteine, die bis zur Stadtsanierung ab den

70er Jahren des 20. Jahrhunderts das Stadtbild prägten.

Mit der Einführung dieser neuen Generation von Dampfkesseln, die in den folgenden Jahrzehnten immer wieder gegen größere und leistungsfähigere Apparate ausgetauscht werden sollten, änderte sich auch

die gesamte technische Ausstattung der Kornbren- nereien. Die Zeit der kleinformatigen „Alleskönner“, die nur über eine geringe Brennkapazität verfügten und in einem Raum untergebracht werden

konnten, war jetzt endgültig vorbei. Die Brennereieinrichtungen wurden zu räumlich und technisch höchst anspruchsvollen Anlagen. Aufgrund ihrer Ausmaße und der Vielfalt der Gerätschaften entstanden

nun oft mehrstöckige Brennereigebäude, die jedoch häufig noch immer in direkter Verbindung mit dem Wohnhaus des Brenners standen.

Abb. 11 zeigt den im Ortszentrum gelegenen Betrieb Lainck-Vissing im Jahre 1910, der mit dem Wohngebäude, der Brennerei, dem Hofraum, zahlreichen Ställen und anderen Wirtschaftsgebäuden das enge

Zusammenspiel zwischen Landwirtschaft und Brennereibetrieb verkörpert. Deutlich wird aber auch, wie eng die Bebauung im Stadtkern war und wie gering die Möglichkeiten zur Erweiterung des

Betriebes.

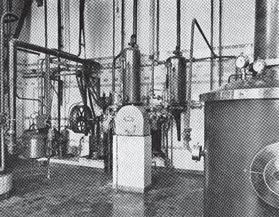

Die Inneneinrichtungen der vergrößerten Brennereibetriebe bestanden und bestehen noch immer aus einem autarken Dampfkessel und einer Vielzahl unterschiedlicher Geräte und Behälter, die – verbunden

durch ein kompliziertes Rohrsystem - für ein- zelne spezifische Aufgabeninnerhalb des Brennvorgangs zuständig sind. Diese moder- nen Brennereianlagen sind leistungsfähiger und bedienungsfreundlicher

als die einfa- chen Geräte früherer Zeiten. Und dennoch: Das Prinzip des Kornbrennens hat sich seit den Anfängen kaum geändert.

Schritt für Schritt vom Korn zum „Korn“

1, Im Vormaischbottich (oder Henzedämpfer) wird gemahlenes Getreide mit Wasser vermischt (eingemaischt) und aufgekocht. Es entsteht ein Brei, die sog. Maische.

2. Ihr werden Gerstenmalz oder technische Enzyme zugesetzt, wodurch sich die Getreidestärke in Zucker umwandelt.

3. Im sog. Gärbottich wird der verzuckerten, herunter gekühlten Maische Hefe zugegeben, wodurch sich der Zucker in 72 Stunden bei einer Temperatur von 28-35 Grad in Alkohol und Kohlensäure

umwandelt.

4. Diese nun vergorene Maische wird heute in der sog. Rohbrandkolonne auf 104 Grad erhitzt bzw. zum Sieden gebracht.

5. Da der Siedepunkt des Alkohols (78,3 Grad Celsius) niedriger liegt als der der anderen Maischebestandteile, entweicht der Alkohol in Form von Dampf aus der Maische zur Spitze der Kolonne (früher

Brennblase).

6. Dort wird er aufgefangen und über ein Rohr in den sog. Kühler (früher Kühlfass) geleitet.

7. Durch die Abkühlung verflüssigt sich der Alkoholdampf; der sog. Rohbrand wird in einem Gefäß aufgefangen. Diesen Vorgang nennt man die erste Destillation.

8. In der Rohbrandkolonne (früher Brennblase) bleibt die entgeistete Maische zurück, die sog. Schlempe. Sie wird kontinuierlich abgepumpt und findet als Mastfutter für Tiere Verwendung.

9. Um trinkfertigen Kornbranntwein zu gewinnen wird der Rohbrand in einem zweiten Destillationsvorgang in der sog. Feinbrandkolonne von allen Unreinheiten und unerwünschten Geschmacks- und

Geruchsstoffen befreit. Danach wird der hochprozentige Feinbrand durch Zugabe von enthärteten (aufbereiteten) Wasser auf den gewünschten Alkoholgehalt gebracht.

Für jeden der beschriebenen Herstellungsschritte wurde ein eigenständiges Gerät konzipiert, das im Zusammenspiel mit den anderen eine weit höhere Brennkapazität ermöglicht, als das ehemals der Fall

war. Ein großer Unterschied zu den früheren Anlagen besteht auch darin, dass nun nicht mehr eine Brennblase sondern separate hohe sog. Kolonnen zur Herstellung des Rohbrandes als auch des Feinbrandes

dienen.

Ein weiteres Gerät soll hier noch erwähnt werden, das zur Erleichterung des Aufbereitens des Rohstoffes

„Getreide“ entwickelt wurde, heute aber aufgrund der verbesserten Möglichkeiten, das Getreide zu mahlen, kaum mehr benötigt wird - der rein konische oder zylindrisch-konische sog. Henzedämpfer

(vgl.Abb.16).

In Dr. Machers Leitfaden der Kornbrennerei-Praxis wird die Funktionsweise dieses Gerätes erklärt: Danach wird das Rohmaterial mittels Einwirkung von Hochdruck aufgeschlossen bzw. in einen erweichten

Zustand überführt. Das gar gekochte Dämpfgut wird bei dem auf das Dämpfen folgenden Ausblasen zu einem feinen Brei zerstäubt,der dann in Mischung mit Wasser + Malz die Maische ergibt.Beim Ausblasen

verbreitet sich ein strenger Maische-Geruch, der noch heute in der Erinnerung älterer Sendenhorster Bürger präsent ist. Welche Auswirkungen der Betrieb der Brennereien im eng bebauten Stadtkern haben

konnten, das wird aus einem Beschwerdeschreiben des Apothekers Pottmeyer (heute Adler-Apotheke) vom 26. November 1927 an den Beckumer Landrath Fenner von Fenneberg deutlich, das sich im Original in

der Amtsakte der Brennerei Panning im Sendenhorster Stadtarchiv befindet. Darin heißt es: “Durch fortwährende Änderungen und Neuanlagen der landwirtschaftlichen Brennerei meines Nachbars, Edmund

Panning hierselbst, wird mein Wohnhaus, in dem sich die Apotheke befindet, derartig in Mitleidenschaft gezogen, dass es unmöglich ist, meinen Apothekerbetrieb in vorschriftsmäßigem Zustand zu

erhalten. Sowohl das Inventar und die Vorräte in der Apotheke sowie auch meine Privatwohnung und Einrichtungen werden durch den fortwährenden Wasserdampf und durch Ablassen des heißen Wassers derart

beschädigt, dass ständige Reparaturen und Neuanschaffung von Apothekerwaren notwendig sind. Auch ist der Schornstein viel zu niedrig, um den Rauch in höhere Luftschichten abzulassen.

Durch die Anlage eines Henzedämpfers wird ein derartiger Geruch verbreitet, dass ein Aufenthalt in meinem Hause fast unmöglich ist. Ein Öffnen der Fenster ist ausgeschlossen und wird dadurch die

Feuchtigkeit noch vergrößert. Da die Brennerei in eine Dampfbrennerei umgeändert ist, erscheint mir die ganze Anlage nicht den Forderungen zu entsprechen, die polizeilicher Seits für eine

geschlossene Ortschaft verlangt werden. Ich ersuche höflich, meine Beschwerde einer gefälligen Prüfung zu unterziehen”.

Ergebenst Gez. H. Pottmeyer Apotheker

Nach Prüfung der Gegebenheiten meldete Bürgermeister Austrup an den Landrat Folgendes: “Die Angaben des Beschwerdeführers entsprechen zum größten Teil den Tatsachen. Die heißen Abwässer der Brennerei

fließen durch die gemeinschaftliche Gasse und die Straßenrinne, was nicht zulässig ist. Panning will demnächst die Abwässer unteridisch ableiten. Die Dampfbrennerei besteht seit 7 Jahren. Der

Schornstein hat eine Höhe von ca. 22 m. Bei tiefem Wolkengang schlägt der Rauch zur Erde. Der Henzedämpfer liegt im Obergeschoss der Brennerei und wird morgens von 6 bis 8 Uhr genutzt. Er verursacht

starkes Geräusch und üblen Geruch. Eine technische Prüfung durch das Gewerbeaufsichtsamt bzw. durch das Hochbauamt wäre hier angebracht”.

Die Beschwerdegründe wurden also anerkannt und der Brennereibesitzer Panning aufgefordert, die Mängel zu beseitigen.Allerdings fügt der Bürgermeister Austrup hinzu:

“Die Angelegenheit kann erst nach Beendigung der Brennperiode erledigt werden, da Panning sonst den ganzen Betrieb stilllegen muss. Pottmeyer erklärt sich damit einverstanden.“

Im Rückblick erscheint das 20. Jahrhundert für die Sendenhorster Kornbrennereien zum einen durch wirtschaftliche Aufschwungphasen, zum anderen aber durch schwere Einbrüche wie z.B. die beiden

Weltkriege geprägt.

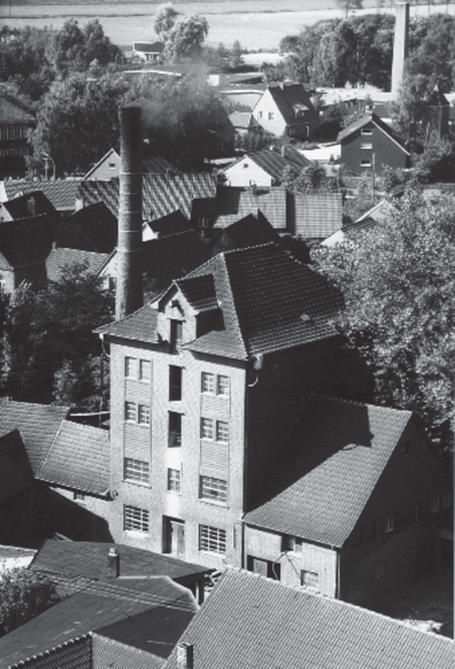

Abb.17: Neues Brennereigebäude Rötering (1934/35)

Abb.17: Neues Brennereigebäude Rötering (1934/35)

Die sich daraus ergebenden veränderten Rahmenbedingungen zwangen manchen Brenner zum Umdenken und Umstrukturieren oder sogar zur Aufgabe des Betriebes. Im Laufe des Ersten Weltkrieges wurden die

meisten Kornbrennereien mit einem Brennverbot belegt, das erst 8 Jahre später – im Jahre 1924 – aufgehoben wurde. In diesen langen Jahren des Stillstandes ging der Kornbranntweinmarkt weitgehend

verloren; die Bevölkerung war – so in der Festschrift – „nicht mehr an den Korngenuß gewöhnt“.

Ein Jahr nach Kriegsende, am 1. Oktober 1919, brach eine neue Ära in der Geschichte der Kornbrennereien an. Mit dem Ziel, höhere Steuereinnahmen zu erzielen, schuf die Regierung gegen den Willen der

Kornbrenner nun doch das Branntweinmonopol. Es sah die Abgabe des Rohbrandes an die Monopolverwaltung vor, die jetzt die Herstellung des Trinkbranntweins übernehmen sollte.Von diesem Zeitpunkt an

überließen die Kornbrenner den Grossteil ihres Rohbrandes zu einem festgelegten Übernahmepreis der Monopolverwaltung. Im Gegensatz zu der Zeit davor, als die gesamte Produktionsmenge selbst

vertrieben wurde, verarbeitete man nun nur noch eine kleinere Menge Rohbrand zu trinkfertigem Korn, um diesen in Eigenregie zu vermarkten.

1922 gründete man die „Einkaufsgesellschaft Deutscher Getreidebrennereien GmbH“ (EDG) – eine Institution, die sich mit der Beschaffung der Rohstoffe und Betriebsmittel für das Brennereigewerbe, ihrer

Lagerung und ihres Transports befasste. 1923 und 1930 folgten zwei weitere Selbsthilfeorganisationen – die Amylo-Deutsche Getreideimport-Bank AG“ zur Finanzierung der Rohstoffeinkäufe der EDG, und

die Deutsche Kornbranntwein-Verwertungsstelle GmbH (DKV) mit Sitz in Münster. Ihre Aufgabe sollte es u.a. sein, den Kornbranntwein, den die Brenner nicht selbst verwerteten, im Auftrag der

Monopolverwaltung zu übernehmen, um ein Überangebot auf dem Markt und den damit verbundenen Preisverfall zu verhindern.

Zumindest in Sendenhorst hat es den Anschein, dass sich einige Kornbrennereien in diesen Jahren nach der Einführung des Branntweinmonopols, mit der die Abgabe des Rohdestillats gegen ein festes

Übernahmegeld verbunden war, durchaus erholten. So wurden hier gerade in den 20er Jahren in zahlreichen Sendenhorster Betrieben die vorhandenen Dampfkessel durch größere und leistungsfähigere Geräte

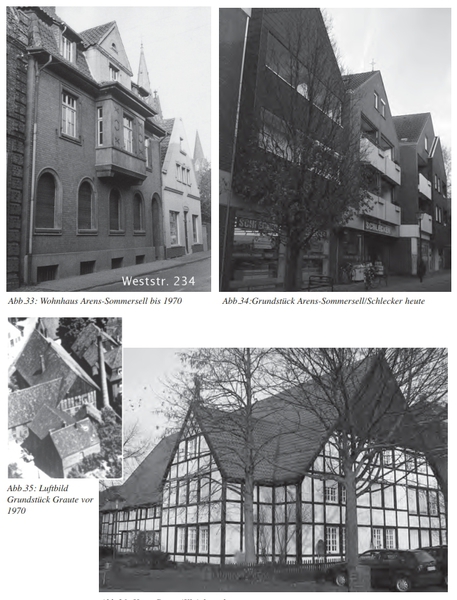

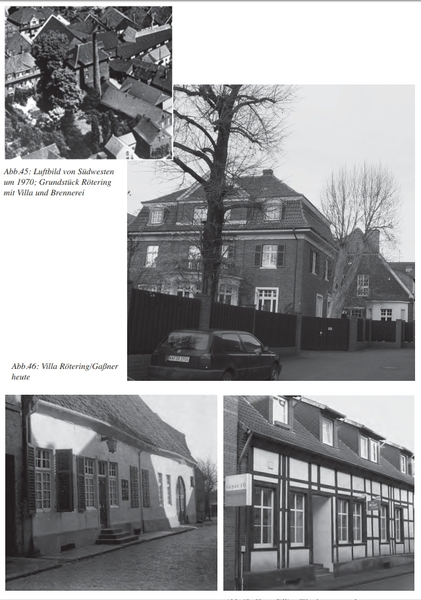

ersetzt, Kesselhäuser oder neue Brennereigebäude gebaut (u.a. Panning (1922) , Hesse/später Graute (1923), Jönsthövel (1923), Bonse (1925),Arens-Sommersell (1928)). Mit dem Ausbau der Brennereien

ging oft auch die Vergrößerung der Stallungen einher, da mit den verbesserten Brenngeräten mehr Schlempe für die Tiere anfiel. Zudem errichteten einige Brennereibesitzer repräsentative Villen, die

vom Wohlstand ihrer Bewohner kündeten (u.a. Rötering 1922/23, Arens-Sommersell 1923, Werring, Elmenhorst 1923.

Doch in den Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg verschlechterte sich die Lage zusehends. 1933 erschien in der Brennerei-Zeitung ein Artikel mit dem Titel „Kornbrennerei in Not“. Absatznot bei gleich

bleibenden Unkosten, Preisschleuderei sowie die ausgedehnte Schwarzbrennerei wurden als Gründe für die prekäre Lage der Kornbrennereien angegeben. In der besagten Festschrift werden die schwierigen

Bedingungen unter der National sozialistischen Regierung beschrieben. Bereits 1935 verlor der Kornbrennerverein seine Unabhängigkeit. Im Rahmen des organisatorischen Neuaufbaus der deutschen

Wirtschaft wurde er in die sog. Fachgruppe Kornbrennereien der Wirtschaftsgruppe Spiritusindustrie eingegliedert. Bis 1945 war man nun Teil des Reichsnährstandes.

Ein Jahr darauf wurde ein Brennverbot für die Brotgetreidesorten Roggen und Weizen erlassen, da man eine „Nationalreserve“ anlegen wollte.Auch wenn dieses Brennverbot immer wieder einmal gelockert

wurde und teilweise auch Gerste und andere Rohstoffe zur Verarbeitung zugelassen wurden - im Grunde waren mit Ausnahme derBrennerei Everke,die den Betrieb aufrecht erhalten durfte, in den Kriegsjahren und zum Teil noch bis 1947/48 alle

Sendenhorster Brenner davon betroffen. In den noch vorhandenen Familienarchiven der ehemaligen bzw. noch aktiven Kornbrenner finden sich zahlreiche Schreiben an die „Fachgruppe“ und nach Kriegsende

an die sog. Militärregierung, in denen man geradezu verzweifelt um die Erlaubnis zur Wiederaufnahme der Brenntätigkeit bittet

im Grunde waren mit Ausnahme derBrennerei Everke,die den Betrieb aufrecht erhalten durfte, in den Kriegsjahren und zum Teil noch bis 1947/48 alle

Sendenhorster Brenner davon betroffen. In den noch vorhandenen Familienarchiven der ehemaligen bzw. noch aktiven Kornbrenner finden sich zahlreiche Schreiben an die „Fachgruppe“ und nach Kriegsende

an die sog. Militärregierung, in denen man geradezu verzweifelt um die Erlaubnis zur Wiederaufnahme der Brenntätigkeit bittet

Abb.18: Schreiben an verschiedene Brennereien betr. „Transfer of Stocks“ an Everke (12.1.1946)

Abb.19: Schreiben an H. Brüning betr. „Abverfügung“ von Brenngetreide und Malz an J.H. Everke (29.12.1945)

Abb.19: Schreiben an H. Brüning betr. „Abverfügung“ von Brenngetreide und Malz an J.H. Everke (29.12.1945)

Schnaps ist Schnaps … (Dieter Obermeyer)

„Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps“ - Wenn man einmal den Alkohol aus diesem bekannten Sprichwort herausfiltert, kann man ohne Schwierigkeiten durchaus den Übergang zum Sendenhorst nach der

Jahrhundertwende und bis in die Zeit nach dem 2.Weltkrieg hinein finden, Es gab nämlich in dem kleinen Ort zeitweilig bis zu dreizehn Schnapsbrennereien, allerdings recht unterschiedlicher Größe und

Bedeutung. Immerhin war es in der Vergangenheit etlichen Sendenhorster Bürgern nicht nur gelungen, die für die Herstellung von Schnaps erforderliche Anlage zu erstellen, sondern dazu auch die

wichtige Lizenz, das sog. Brennrecht zu erwerben. Gewiss konnte man die recht gute wirtschaftliche Situation einiger Sendenhorster Brennereibesitzer – man nannte sie kurz Brenner – nicht unbedingt

vergleichen mit dem Besitzstand mancher Weingutbesitzer an Rhein und Mosel, doch zeigten Haus und Hof einiger von ihnen doch recht deutlich einen für damalige Verhältnisse sehr soliden Wohlstand, der

sich zum Teil erheblich unterschied vom Status der meisten Mitbewohner.

Der Grundstoff für die Herstellung von Schnaps, Weizen oder Korn, wuchs im Umfeld, oft auf eigenen Feldern der Brenner. Dies mag also durchaus früher einmal Auslöser gewesen sein für die Idee,

geerntetes Getreide nicht nur für die herkömmliche Art der Herstellung von Mehl und Brot zu verwenden, sondern eine Art von „flüssigem Brot“ herzustellen, die wesentlich mehr Profit versprach, zumal

man ursprünglich sicher sein konnte, dass die im Umkreis recht zahlreiche Gastronomie für den mit 32 und 38 Prozent Alkohol hergestellten Korn und Doppelkorn reichlich Verwendungsmöglichkeiten hatte.

So soll dem Vernehmen nach vor dem Ersten Weltkrieg ein Gläschen Schnaps in der Kneipe noch für 5 Pfennige zu erhalten gewesen sein. Dass Herstellernutzen und Wiederverkäuferspanne dennoch einen

akzeptablen Gewinn sicher stellten, ist neben dem damals im Vergleich mit heute nicht nur völlig unterschiedlichen Geldwertverhältnissen zuzuschreiben, sondern auch einem recht bedeutenden Konsum von

Korn und Doppelkorn in den Gasthäusern ebenso wie bei tausend privaten Gelegenheiten, ganz „hennig eben mal einen einzuschütten“.

Hier erinnere ich mich deutlich an ein Erlebnis, das ich in einer Gaststätte beobachtet habe. Gast, das schon geleerte Schnapsgläschen dem Wirt hinschiebend:„Franz, do mi no een!“ Franz darauf mit

der Flasche hantierend und mit gluckgluck das Gläschen wieder füllend: „Dann sehr zum Wohle!“ Gast, nachdem er den Schnaps in einem einzigen Schluck hinuntergeschluckt hatte, sich mehrfach

schüttelnd: „Käärl, wat schmeckt dat tügs..“ Sich immer noch schüttelnd und das Gläschen erneut hinhaltend:“ Denn do mi men no een!“

Ich denke, dass die Beschreibung dieser Szene, die sich so oder ähnlich häufig wiederholte, von den Usancen jener Zeit ein lebendiges Bild vermitteln kann. Schnaps hatte damals, im Gegensatz zu

heute, im ländlichen Münsterland so gut wie keine Konkurrenz in Gestalt von Cognac, Aperitif und Whisky, war insofern wirklich eine Art „Alleinunterhalter“.

Ist nun schon von Schnapsbrennen und Destillieren die Rede, dann muss hier auch ein Produkt genannt werden, das beim Abbrennen von Getreide im alkoholischen Gärprozeß nicht nur durch seinen typischen

Duft Bedeutung erlangt, sondern auch dadurch, dass es sich vorzüglich zum Füttern von Rindvieh eignet. Die Rede ist von der Schlempe, die gewissermaßen ganz nebenbei den Brennereien zufloss. So war

es nicht verwunderlich, dass je nach Größe und Bedeutung der Unternehmen in deren Kuhställen und auf den Wiesen Kühe und Kälber mit diesem Produkt gefüttert werden konnten.

Ich weiß nicht, ob es der Wahrheit entspricht, was mir ein Brennereibesitzer einmal erzählte. Er meinte nämlich, dass je nach Qualitätsbeschaffenheit der Schlempe, seine Kühe deutliche Symptome

gezeigt hätten, die denen eines leicht betrunkenen Menschen durchaus vergleichbar gewesen wären. Möglich wär’s….

Schmiede und Brennereien im Stadtkern (Bernhard Münstermann)

Unsere Schmiede hatte vor allem in den Jahren 1970 – 1979 (dann wurde der Betrieb ins Industriegebiet verlagert und die meisten Brennereien waren im Rahmen der Stadtsanierung bereits aus der

Innenstadt verschwunden) viel in den Brennereien zu tun.

Abb.20: Schmiede Münstermann (heute Buschkötter)

Abb.20: Schmiede Münstermann (heute Buschkötter)

Abb.21: Reklame Schmiede Münstermann

Abb.21: Reklame Schmiede Münstermann

In den Jahren davor arbeitete man in den Betrieben noch viel mit Kupfergeräten, die von speziellen

Kupferschmieden und Spezialmonteuren betreut werden mussten. Erst mit der Umstellung auf Eisen und Stahl beauftragten die Brenner auch örtliche Handwerker und Schmiede mit allen anfallenden Arbeiten.

So mussten die Dampfmaschinen, die Rohrleitungen und Ventile regelmäßig gewartet, repariert oder ausgewechselt werden.

Abb. 22 Innenraum Brennerei Rötering

ch erinnere mich, dass so gut wie alle Sendenhorster Brennereien mit gebraucht gekauften Dampfkesseln arbeiteten, die sich wenig voneinander unterschieden. Einige Kessel hatten innen ein gewelltes

sog. Flammrohr. Es gab aber auch Röhrenkessel, die eine größere Heizfläche hatten und deshalb schneller Dampf produzieren konnten. Sie waren aber empfindlicher und mussten öfter gereinigt werden.

Unsere Schmiede lag genau gegenüber Graute. Das Grautesche Wohnhaus mit Tenne und Brennerei an der Ecke Weststraße/Schleiten ist heute im Besitz der Familie Kleinhans. Auf dem Parkplatz, der sich

jetzt hinter dem Haus befindet, standen ein Speicher und ein Haus der Familie Bücker.

Abb.23: Haus Münstermann an der Weststraße; im Hintergrund die Einfahrt von Graute

Abb.23: Haus Münstermann an der Weststraße; im Hintergrund die Einfahrt von Graute

Abb.24: Luftbild des Hofes und der Brennerei Graute (heute Kleinhans)

Abb.24: Luftbild des Hofes und der Brennerei Graute (heute Kleinhans)

Abb.25: Situationsplan Graute (1923)

(ein Bild)

Heute sind im Wohnhaus Arztpraxen untergebracht. Genau an dieser Stelle befand sich die Tenne und davor die Hofeinfahrt, die durch eine Mauer mit Spitzbogentor von der Straße abgeschirmt war. Die

Diele des Hauses war mit Bruchsteinplaster gepflastert. Von dort aus konnte man direkt in die Brennerei gehen, die zur Liebesgasse hin lag. Auf der Tenne standen rechts die Schweine und links ca. 22

Kühe. Einen Misthaufen hatte man nicht – das hätte Frau Graute nichtgeduldet. Stattdessen stand werktags und sonntags permanent eine Mistkarre auf dem Schleiten.Als sich die Anlieger darüber

beschwerten, wurde die Karre zumindest am Sonntag auf die Tenne gefahren. Das Wohnhaus, in das man über den Eingang an der Weststraße gelangte, hat sich wenig verändert. Die Mauer und die Stallungen

wurden dagegen restlos abgebrochen.

Wenn ich mich an meine Kindheit zurückerinnere, dann muss ich sagen, die Brennereien brachten viel Leben in die Stadt. Den ganzen Tag über liefen die Dampfmaschinen bzw. Dampfkessel. Die fauchten wie

eine Lokomotive, wenn man eine Brennerei betrat. Das war eine herrliche Sache! Aber auch wenn man auf der Straße war, dann war da der Dampf und der Geruch der Schlempe, die durch das ganze Städtchen

zogen und man hörte das Vieh muhen und das Rasseln der Ketten. Zudem lief heißes Wasser aus den Brennereien in den Rinnstein. Bei Everke holten sich die Nachbarn das Wasser zum Putzen und Baden; bei

Sommersells bedienten sich die Familien Decker, Brüggemann und die Schule. Im Gegensatz zu den kleineren Ackerbürgern hatten die Brennereibetriebe viele Tiere, um die Schlempe zu verfüttern. Die

Brenner waren deshalb ständig mit dem Fahren von Mist und Jauche in Fässern beschäftigt. Und an Sommertagen wurden die Tiere quer durch die Stadt auf die Weide getrieben. Die hatten ja alle auch

Milchkühe.

Im Krieg erzeugten die Brenner die weniger wertvolle Zuckerschnitzelschlempe, die mit dem damals noch hölzernen Jauchefass auf den Wiesen verteilt wurde. Dort wo heute der Uhrenladen Mütherig ist,

gab es einmal einen schweren Zwischenfall: Ein Mann fuhr mit zwei Pferden und einem Jauchefass voller heißer Schlempe (80-100 Grad) in Richtung Bahnhof, als sich plötzlich das Endstück des Fasses

löste. Die heiße Schlempe ergoss sich über die Hacken der Pferde auf die Straße. Die Pferde gingen durch und konnten erst bei dem Bauer Tüte gestoppt werden. Mit Besen und Eimern musste die Schlempe

von der Straße entfernt werden. Auf der Schulstraße gab es ja damals noch keine Kanalisation. So lief z.B. das warme Wasser aus der Brennerei Sommersell zwischen dem Wohnhaus und demNachbarn Meyer

auf die Weststraße und von dort bis zum Haus Schrei, wo der Abwasserkanal erst anfing.

Abb.26: Weststraße mit altem Sommersellschen Haus, rechts Haus Rötering

Abb.26: Weststraße mit altem Sommersellschen Haus, rechts Haus Rötering

Jeden Monat musste das Brennmaterial – es handelte sich hier vor allem um Roggen angefahren werden. Zu der Zeit kauften die Brennereien das Getreide noch nicht bei der Genossenschaft sondern bei der

EDG, die dann einen Waggon nach Sendenhorst schickte, der z.B. unter drei Brennereien aufgeteilt wurde (im Westen waren das Graute, Arens-Sommersell und Rötering).Vielleicht dreimal an einem Tag

wurde die gesackte Ware mit großen Kastenwägen, die mit Pferden gezogen wurden, vom Bahnhof zu den Brennereien in der Innenstadt gebracht. Stadteinwärts ging es über die Weststraße, stadtauswärts

über die Schulstraße.

Ab den 50er Jahren, als der Verkehr zunahm und man das Getreide immer mehr mit Treckern und Hängern anlieferte, stand am Eingang des Grauteschen Wohnhauses die Haushälterin - die „Tetta“ (Grete) -

mit einer roten Fahne, um den Verkehr zu warnen. Sie stand da vielleicht eine Dreiviertelstunde, eben so lange, bis alle Zweizentnersäcke über den Lastenkran nach oben auf den Speicherboden gezogen

waren (heute Ausstellungs- und Konzertraum der Familie Kleinhans).

Abb.27: Kastenwagen vor der Gaststätte und Brennerei

Jönsthövel

Abb.27: Kastenwagen vor der Gaststätte und Brennerei

Jönsthövel

Ich erinnere mich, dass bei Grautens immer eine kleine Karaffe mit Schnaps und ein Pintchen standen. Abends bekamen alle Mitarbeiter – auch die Zwangsarbeiter (wäh- rend des Krieges waren ein

Holländer, ein Pole und ein Russe dort beschäftigt) – ein Schnäpschen. Einmal passierte etwas, womit niemand gerechnet hatte. Herr Eilermann (der Vater von Heiti Eilermann) hatte beim

Kalkstickstoffstreuen mitgeholfen und offensichtlich dieVerarbeitungs-Vorschriften nicht beachtet.Vor dem Essen gab es dann das bewussteSchnäpschen, was in Verbindung mit den Kalkstickstoffresten zu

schwe- ren inneren Verbrennungen führte.

„Westen-Silling“

In unserer Nachbarschaft gab es noch „Westen-Silling“. Das war eine relativ kleine Brennerei schräg gegenüber dem Krankenhaus am Westtor. Bis in die 50er Jahre arbei- tete man dort nur mit einem

Niederdruckkessel, der aus dem Krankenhaus stammte und dasAussehen einer schwarzen Blechkiste hatte, um die man einige Steine gesetzt hatte. Frau Silling betrieb dort auch ein Textilgeschäft. Ihr

Mann beschäftigte sich vorrangig mit dem Kornbrennen. Er stellte schon sehr früh Liköre her, die er auch selbst vermarktete. Das war zu einer Zeit, als alle anderen sich noch ausschließlich mit Korn

und Wacholder beschäftigten.

K ein Angehöriger dieser Brennereifamilie Silling am Westtor lebt heutenoch in Sendenhorst. Das einzige Relikt, das noch an sie erinnert, ist ein

wertvoller, alter Grabstein, der nach einer längeren Einlager

ein Angehöriger dieser Brennereifamilie Silling am Westtor lebt heutenoch in Sendenhorst. Das einzige Relikt, das noch an sie erinnert, ist ein

wertvoller, alter Grabstein, der nach einer längeren Einlager ungszeit erst vor kurzem auf dem Sendenhorster Friedhof als historisches

Zeugnis wieder aufgestellt wurde.

ungszeit erst vor kurzem auf dem Sendenhorster Friedhof als historisches

Zeugnis wieder aufgestellt wurde.

Abb.28: Ehemaliges Haus Silling an der Weststraße (Westen-Silling)

Abb.29: Grabstein des Brennerei-besitzers Silling

Der Wiederbeginn nach 1945

In den ersten Jahren nach dem Krieg standen die Sendenhorster Brennereien unter der Aufsicht der britischen Militärregierung. Kontakte zu den Alliierten kamen zunächst durch Einquartierungen

zustande, wofür man bevorzugt die stattlichen Wohnhäuser der wohlhabenderen Brennerfamilien heranzog. Gewöhnlich wurde den Besitzerfamilien in dieser Zeit in einem Raum oder in Nebengebäuden wie den

stillgelegten Brennereien Wohnraum zugewiesen. Eine Aufstellung der Belegung des Röteringschen Wohnhauses machtexemplarisch deutlich, welche Belastungen manche Brennerfamilien (ähnlich u.a. Everke,

Jönsthövel) in dieser Zeit ertragen mussten, ganz abgesehen von den Schäden an Häusern, Mobiliar und anderen Wertsachen und durch Verlust.

Abb.30: Fragebogen für die Erstattung von Mietausfällen für durch die Militärregierung besetzten Wohnraum im Haus Roetering in der Weststraße

Abb.30: Fragebogen für die Erstattung von Mietausfällen für durch die Militärregierung besetzten Wohnraum im Haus Roetering in der Weststraße

Für den Betrieb der Brennereien wurden erst mit dem Gesetz über die Errichtung der Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, das rückwirkend zum 1.10.1950 in Kraft gesetzt wurde, klare

Rahmenbedingungen geschaffen. Sie knüpften in Bezug auf die Abgabe des Rohbrandes an die DKV bzw. Monopolverwaltung gegen feste Übernah- mepreise an der Vorkriegszeit an. Im gleichen Jahr gründete

man anstelle des früheren Zentralverbandes den Bundesver- band deutscher Kornbrenner, der sich nun auf Bundesebene für die Belange der Kornbrennereien einsetzt. Laut Festschrift war es von Anfang an

ein großes Anliegen, den volkswirtschaft- lichen Nutzen der Kornbrennereien zu verdeutli- chen, aber auch „bei der breiten Masse des arbeiten- den Volkes“ den deutschen Kornbranntwein als

„natürliches und notwendiges Genuss-mittel“ bekannt zu machen. Es ist deshalb nicht verwunder- lich, dass in den folgenden Jahren große Werbeaktio- nen für den deutschen Korn durchgeführt wurden. Die

Vorliebe für Süßes nach den lan- gen Jahren der kriegsbedingten Ent- haltsamkeit, führte in den 50er Jahren in den Sendenhorster Be- trieben zur Herstellung einer Viel- zahl unterschiedlichster

Liköre auf Kornbasis, die offenbar reißenden Absatz fanden und die wirtschaftli- che Erholung der Kornbren-nereien förderten. Aber auch andere neue Entwicklungen ergaben sich. So führten z.B.

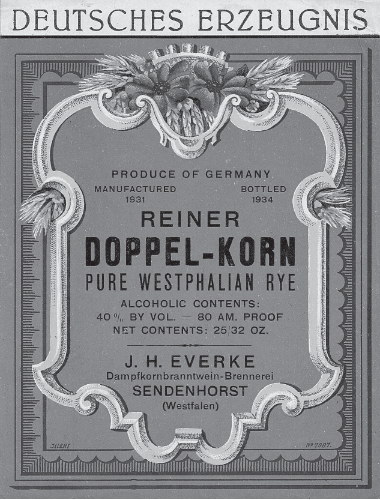

freundschaftliche Kon- takte zu jüdischen Geschäftsleuten, die während der nationalsozialisti- schen Zeit in die USA emigriert waren, dazu, dass die Brennerei Everke mit großem Erfolg hauseige- nen

Korn, Liköre und sogar ein Whisky-Imitat von Sendenhorst nach Übersee exportierte.

Abb.31: Werbung für den deutschen Korn in den 50er Jahren

Abb.31: Werbung für den deutschen Korn in den 50er Jahren

Abb.32: Etikett Everke für den Export in die USA

Abb.32: Etikett Everke für den Export in die USA

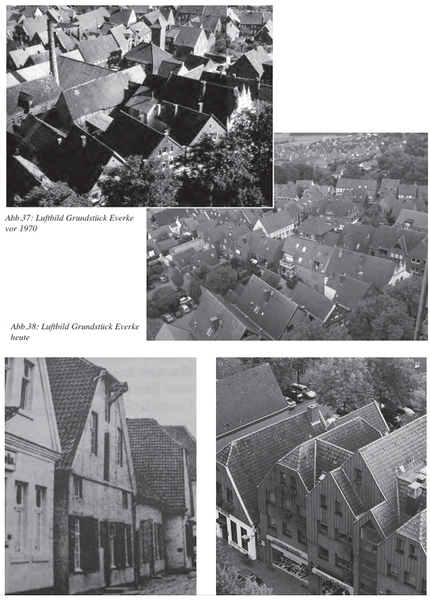

Für die Sendenhorster Brennereien gilt für den Zeitraum 1950 bis zur Stadtsanierung in den 70er Jahren, dass sich die Anzahl der Betriebe im Vergleich zur Vorkriegszeit verringerte, dass diese aber

durch Aufkauf von Brennrecht und durch Neu- und Nachveranlagungen gewaltig vergrößert wurden. So verfügte z.B. die heute noch aktive Brennerei Arens-Sommersell bis 1949 über ein Brennrecht von rund

259Hektoliter. Infolge von Neuveranlagungen in den Jahren 1962 und 1970 und mehreren Zukäufen beträgt es heute 1501 Hektoliter. Noch eindrucksvoller stellt sich die Entwicklung der Sendenhorster

Brennerei Horstmann dar, die heute als einzige noch selbst hauseigenen Korn produziert und vermarktet und deren Brennrecht sich von 260 Hektoliter vor dem Krieg auf nunmehr 2525 Hektoliter

vergrößerte. Mit der Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) im Jahre 1957 wurde eine neue Entwicklung eingeläutet. Bald darauf setzte man die Zölle zwischen den Mitgliedstaaten

schrittweise herab. Als man diese Binnenzölle dann 1969 völlig abschaffte,geriet die gesamte deutsche Alkoholwirtschaft in eine schwierige Lage, die bis weit in die 70er Jahre andauern sollte.

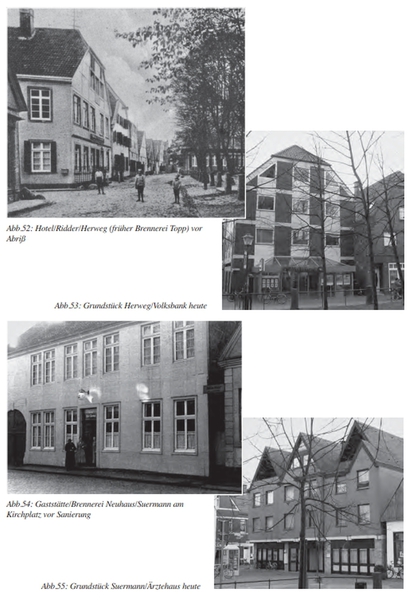

Die Stadtsanierung

Nur zwei Jahre vor dem Wegfall der Binnenzölle, am 2. Juni 1967, hatte der Sendenhorster Rat den Beschluss zur Durchführung einer Stadtsanierung gefasst. Neben anderen Kriterien stellten die „für die

Bewohner unzumutbaren Geruchsbelästigungen“ der noch immer acht im Zentrum der Stadt ansässigen Brennereien und Landwirtschaften mit ihren Großviehställen ein wichtiges Argument dar. Dazu gehörten

die Brennereibetriebe Graute, Rötering, Arens-Sommersell, Hallermann (früher Panning), Jönsthövel, Everke, Lainck-Vissing und Silling (Oststraße). Mit Bewilligungsbescheid des Regierungspräsidenten

in Münster wurde dem Antrag der Stadt auf Förderung eines ersten Sanierungsabschnittes mit dem Schwerpunkt der Verlagerung der störenden Betriebe entsprochen. Zwei weitere Sanierungsabschnitte

folgten. Alle Sendenhorster Brennereien im Stadtkern mit den zugehörigen Wirtschaftsgebäuden wurden abgerissen. Zahlreiche repräsentative und teilweise auch kulturhistorisch interessante Wohnhäuser

ereilte dasselbe Schicksal. Zurück blieben städtebaulich wertvolleLücken im historisch gewachsenen Umfeld. Sie wurden alsbald mit funktionalen Architekturen gefüllt, die nichts mehr mit der früheren

Bebauung gemein hatten und das Bild der Stadt veränderten. Nicht nur Neubürgern fällt es heute schwer, sich das Leben und die Atmosphäre in dem ehemaligen Ackerbürger- und Brennereistädtchen vor der

Stadtsanierung vorzustellen!

Auf den nächsten Seiten soll deshalb mit historischem und neuem Bildmaterial das „alte Sendenhorst“ vor der Sanierung dem der Gegenwart gegenüber gestellt werden. Neben den acht oben aufgelisteten

Brennereibetrieben, die direkt im Stadtkern und damit im Sanierungsgebiet lagen, werden auch alte und neue Ansichten anderer ehe- maligerBrennereigrundstücke gezeigt, die aufgrund ihrer Lage im

Kirchspiel oder am Rande der Stadt zwar nicht direkt von der Sanierung betroffen waren, jedoch im Zug der allgemeinen Modernisierung ihr Aussehen inzwischen verändert haben.

Brennerei-Grundstücke im Bild - vor und nach der Stadtsanierung

Brennerei-Grundstücke im Bild - vor und nach der Stadtsanierung

Abb.33: Wohnhaus Arens-Sommersell bis 1970

Abb.34:Grundstück Arens-Sommersell/Schlecker heute

Abb.36: Haus Graute/Kleinhans heute

Abb.39: Wohnhaus Hallermann/Panning vor 1970

Abb.40: Grundstück Panning/Wiedehage heute

Abb.43: Gaststätte/Brennerei Lainck- Vissing/Hankmann 1910

Abb.44: Haus Hankmann/Börse heute

Abb.47: Gaststätte/Brennerei Silling, Oststraße vor 1970 Abb.48: Haus Silling/Westhagemann heute

Abb.51: Haus Silling, Weststraße heute Brennereien im Kirchspiel

Abb.61: Ehemaliges Brennereigebäude Hof Vrede/Bauerschaft Rinkhöven heute

Abb.62: Hof Werring mit altem Wohnhaus und Brennerei (vor 1920)

Abb.62b: Hof Werring mit neuem Wohnhaus

Abb.63: Brennerei Werring heute

Fazit

Mit den Brennereien Arens-Sommersell, Horstmann und Werring gibt es heute noch drei Kornbrennereien im Kirchspiel Sendenhorst, wobei nur noch die Erlebnisbrennereien Horstmann in der Bauerschaft

Rinkhöven echten Sendenhorster Korn selbst herstellen undvermarkten.

Update 2019: Der Fall des Branntweinmonopols hat den Prozess des Sterbens erheblich beschleunigt.Die Bundesregierung hat am 28.11.2012 das Gesetz zur Abschaffung des Branntweinmonopols beschlossen.

Die staatlichen Beihilfen für landwirtschaftliche Brennereien liefen damit Ende 2013 aus. Die Bundesregierung folgte mit dem Gesetzentwurf einer EU-Vorgabe. Die gesetzliche Regelung schaffte das

ursprünglich von Kaiser Wilhelm II im Jahr 1918 errichtete Branntweinmonopol ab.

Die Bundesregierung hat am 28.11.2012 den Entwurf eines Gesetzes zur Abschaffung des Branntweinmonopols beschlossen. Die staatlichen Beihilfen für größere landwirtschaftliche Brennereien laufen Ende

2013 aus. Für Klein- und Obstbrennereien gibt es eine längere Übergangsfrist. Für sie soll das Branntweinmonopol erst 2017 enden. Die Bundesregierung folgt mit dem Gesetzentwurf einer EU-Vorgabe. Der

vorliegende Gesetzentwurf schafft darüber hinaus mit der beschlossenen Anschlussregelung (Alkoholsteuergesetz) Rechts- und Planungssicherheit. Die neue gesetzliche Regelung schafft das ursprünglich

von Kaiser Wilhelm II im Jahr 1918 errichtete Branntweinmonopol ab. Die Bundesregierung hat am 28.11.2012 den Entwurf eines Gesetzes zur Abschaffung des Branntweinmonopols beschlossen. Die

staatlichen Beihilfen für größere landwirtschaftliche Brennereien laufen Ende 2013 aus. Für Klein- und Obstbrennereien gibt es eine längere Übergangsfrist. Für sie soll das Branntweinmonopol erst

2017 enden. Die Bundesregierung folgt mit dem Gesetzentwurf einer EU-Vorgabe. Der vorliegende Gesetzentwurf schafft darüber hinaus mit der beschlossenen Anschlussregelung (Alkoholsteuergesetz)

Rechts- und Planungssicherheit. Die neue gesetzliche Regelung schafft das ursprünglich von Kaiser Wilhelm II im Jahr 1918 errichtete Branntweinmonopol ab. Die Bundesregierung hat am 28.11.2012 den

Entwurf eines Gesetzes zur Abschaffung des Branntweinmonopols beschlossen. Die staatlichen Beihilfen für größere landwirtschaftliche Brennereien laufen Ende 2013 aus. Für Klein- und Obstbrennereien

gibt es eine längere Übergangsfrist. Für sie soll das Branntweinmonopol erst 2017 enden. Die Bundesregierung folgt mit dem Gesetzentwurf einer EU-Vorgabe. Der vorliegende Gesetzentwurf schafft

darüber hinaus mit der beschlossenen Anschlussregelung (Alkoholsteuergesetz) Rechts- und Planungssicherheit. Die neue gesetzliche Regelung schafft das ursprünglich von Kaiser Wilhelm II im Jahr 1918

errichtete Branntweinmonopol ab.

Die Erlebnisbrennereien Horstmann sind der letzte Betrieb in Sendenhorst, Schulze Rötering kurz hinter der Ahlener Stadtgrenze, verwendet noch Original "Sendenhorster Wasser" zur Alkoholerstellung.

Das war's...

Die Vermarktung des Sendenhorster Korns

Unter dem Datum 30. Dezember 1847 gab der Bürgermeister Kreuzhage im Öffent- lichen Anzeiger bekannt, der Colon Werring in der Elmenhorster Bauerschaft beab- sichtige, in seinem Nebengebäude Nr. 1c

eine Branntweinbrennerei anzulegen. Die “Concession“ zum Betrieb und damit die offizielle Gründung der Brennerei Werring erfolgte wenige Monate später. Von diesem Zeitpunkt an führte der Colon

Werring ein „Branntweinbuch“, in dem penibel Lieferdatum, Kundennamen, Berufsbezeichnung, Adresse, Liefermenge, Preis pro Liter und Gesamtpreis verzeichnet wurden. Auch in den Familienarchiven

anderer SendenhorsterBrennereien finden sich noch solcheVertriebsbücher, von denen vier im Hinblick auf einige interessante Informationen exemplarisch ausgewertet wurden.

Der Vertrieb des Kornbranntweins

Im Archiv der Familie Schulze Rötering befindet sich ein großformatiges, prächtiges Kundenbuch, in dem für den Zeitraum 1822-1856 alle Branntweinlieferungen einge- tragen sind. Eine Auswertung dieses

Geschäftsbuches hinsichtlich der Vertriebsorte ergab Erstaunliches: Theodor Schwarte, der 1807 in die Sendenhorster Brennerfamilie Fiehe eingeheiratet hatte und der den Betrieb bis 1857 führte, hatte

bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts nicht nur Kunden in Sendenhorst, Münster und zahlreichen kleineren Orten in der näheren Umgebung; er verschickte seinen Kornbranntwein über weite

Strecken in alle Himmelsrichtungen – in das damals noch nicht so entwickelte Ruhrgebiet, an den Niederrhein nach Wesel, nach Ahaus, Greven, Bielefeld und in das Sauerland (vgl. dazu Grafik 1). Wie

kam ein Sendenhorster Betrieb an diese relativ weit entfernten Abnehmer? Was machte den Schwarte-Korn so begehrenswert? Wie schaffte man es überhaupt, mit der damals noch wenig entwickelten

Brenntechnik größere Mengen zu produzieren und wie organisierte man den Transport angesichts der Tatsache, dass es weder Eisenbahn noch Autos gab, die Lieferungen also mit Pferd und Wagen erfolgen

mussten? Fragen über Fragen, die aufgrund unzureichender Quellenlage leider im Moment nicht beant- wortet werdenkönnen, die es aber wert wären, sie zu einem späteren Zeitpunkt näher zu untersuchen.

Wie die Grafik 2 zu den Vertriebswegen der Brennerei Werring im Zeitraum 1848- 1867 zeigt, war die Mehrzahl der Kunden dieses damals neu gegründeten Betriebes in der direkten Umgebung ansässig - der

eigenen Bauerschaft Elmenhorst, der Stadt Sendenhorst sowie in Albersloh, Alverskirchen, Drensteinfurt und Wolbeck. Der Abnehmerkreis für den Werringschen Korn war aber bereits in den ersten

Betriebs- jahren keinesfalls nur darauf beschränkt. So hatte man eine ganze Reihe von privaten und geschäftlichen Kunden aus Münster und Hiltrup, aus Ahlen, Amelsbüren, Everswinkel, Harsewinkel,

Herbern, Hoetmar, Füchtorf, Lippstadt, Sassenberg, Telgte, Warendorf und Vreden. Und wie die oben erwähnte Brennerei Schwarte lieferte man in das damals im Aufbau begriffene Ruhrgebiet nach Dortmund

und Duisburg, wo der Sendenhorster Korn vor allem den Bergarbeitern in den zahlreichen Zechen die Arbeit erleichtern sollte

Lieferorte Brennerei Rötering 1822 - 1856 - Ahlen - Freckenhorst - Albersloh - Münster - Alverskirchen - Nienberge - Ascheberg - Ostbevern - Beckum - Telgte - Enniger - Wolbeck - Everswinkel -

Eichen/Siegen – 140 km

Grafik 1: Lieferorte Brennerei Theodor Schwarte 1822-1856 Lieferorte Brennerei Werring

Grafik 2: Branntwein-Vertrieb Brennerei Werring (1848-1867

Grafik 3: Branntwein-Vertrieb Brennerei Werring (1900-1918) Erfurt - 362 km,Friedersdorf (Brdbg) - 525 km

Die zweite Grafik zum Vertrieb der Brennerei Werring stellt den Branntweinverkauf im Zeitraum 1900-1918, also 40 Jahre später, dar. Sie zeigt ein erweitertesVertriebsnetz, sowohl was die Anzahl und

Größe als auch die Entfernung der Orte vom Herstellungsbetrieb Werring angeht.

Grafik 4: Branntwein-Vertrieb Brennerei Horstmann (1930-1940)

Wie früher gab man den hauseigenen Korn regelmäßig und zum Teil in erheblichen Mengen an Privatleute in der Nachbarschaft und in Sendenhorst sowie bestimmte ortsansässige Gastwirtschaften ab (u.a.

Werring, Suermann, Kogge, Flechtker Herbergswirth, Schulte Kaufmann/später Angelkort, Spiegel/Bahnhofsrestaurant, Selige/Peiler). Auch Handwerks- und Handelsbetriebe waren treue Kunden (erwähnt

werden die Bezeichnungen Maler, Schmiede, Sägewerk, Böttcher, Sattler, Schneider, Stuhlmacher, Holzschuhmacher, Tischler Baugewerbe, Kaufleute, Bäcker). Die Lieferungen an Orte im Ruhrgebiet wurden

beibehalten bzw. ausgeweitet. Nun aber hatte man auch vermehrt Abnehmer jenseits des bisherigen Vertriebsgebietes, die den Werringschen Korn in weit größeren Mengen orderten. Dazu gehörten neben

anderen Brennereien bzw. Betrieben, die den Rohbrand zur Weiterverarbeitung benötigten (u.a. Friedrich Schwarze/Oelde; Gebr. Meyer in Hille) zahlreiche Schankwirtschaften, Restaurants und

Hotelbetriebe in Münster und den umliegenden Orten, die teilweise dem Kreis der Verwandtschaft angehörten (u.a. Gastwirtschaften Anton/Theodor Werring in Coesfeld; Hub. Werring in Datteln; Th.

Werring/Restaurant zum Prinzen Heinrich in Gronau). Ein besonders wertvoller Kunde dürfte die Westfälische Landesbahn und ihre zahlreichen Bahnhofsrestaurants gewesen sein. So lieferte man z.B. in

den Jahren 1911-1915 an den Bahnhofswirt Borgmann in Münster mehr als 11.000 Liter Korn pro Jahr!

Nach der Einführung des Branntweinmonopols im Jahre 1919 gaben die Sendenhorster Brennereien entsprechend ihres Brennrechts bzw. Brennkontingentes und gegen feste Übernahmepreise einen Großteil des

sog. Rohbrandes an die Monopolverwaltung ab. Nun verarbeitete man nur noch die Mengen zu trinkfähigem Korn, die man auch vermarkten konnte.

Grafik 4 beschäftigt sich mit dem Kornvertrieb der Brennerei Horstmann in den Jahren 1930-1940. Man besaß zur damaligen Zeit ein Brennrecht von 260 Hektolitern, von denen ca. 80 % selbst vermarktet

wurden. Auch für diesen Betrieb war das direkte Umfeld – dasKirchspiel und der Ort Sendenhorst – ein wichtiges Absatzgebiet. So ver- sorgte man regelmäßig zahlreiche ortsansässige Gaststätten

(B.Werring, Siekmann, Angelkort, Kogge, Peiler, Suermann, Haskie/Bahnhofswirt), Handwerksbetriebe und Privatkunden mit demhauseigenen Korn und Doppelkorn, der in verhältnismässig klei- nen Mengen in

Flaschen, Korbflaschen (5-25 Liter), „Fässchen“ (16 Liter) oder auch grö- ßere Fässer abgefüllt wurde. In Münster hatte man mit der Gaststätte Meier einen treuen Kunden, der in den 10 Jahren

insgesamt 67 Lieferungen Korn, Doppelkorn,Wacholder (insgesamt .ca. 10.000 Liter) und auch zwei Mal große Mengen von Eiern bezog. Daneben aber lieferte man auch an weiter entfernt liegende Orte im

Ruhrgebiet, sowie nach Bonn, Köln, Erfurt und sogar Friedersdorf in Brandenburg! Offenbar gehörten zum Kundenkreis auch Gaststätten und Betriebe in Brakel, Gladbeck, Lünen, Sechlem und Wesseling, die

zum weiteren Kreis der Familie Horstmann gehörten. Abhängig von der Größe des Betriebes und des Brennrechtes, aber auch dem Kreis der Kunden war die Art und Weise des Kornbranntweinvertriebes bei den

Sendenhorster Brennereien sehr unterschiedlich. Es gab Brenner, die, wie der Bauer Telges Homann oder die städtischen Betriebe Rötering und Everke, ihren Korn im concessionierten Kleinhandel in einem

Raum des Hauses direkt vertrieben.

Abb.64: Wohnhaus Telges-Homann (um 1946)

Abb.65: Im Namen des Volkes! Urteil zugunsten Telges-Homann i.S. Kleinhandel (1934)

Abb.66: Plan zum Concessionsbescheid 1931 für Kleinhandel in der Diele des Hauses Rötering an der Weststraße

Wie in den o.g. Grafiken dargestellt wurde, vermarkteten die Sendenhorster Kornbrenner ihre Produkte auch an auswärtige Kunden, entweder in Eigenregie oder mit Hilfe von angestellten Vertretern oder

Großhändlern. Teilweise lieferte man weit über die GrenzenWestfalens hinaus, wobei die Kontakte nicht selten durch verwandt- schaftliche Beziehungen hergestellt wurden. Abb. 68 zeigt Josef

Arens-Sommersell, der mit seinem Kutschwagen ein Fass Münsterländer Korn zur Bahn bringt, das nach Schlesien verschickt werden sollte, Abb. 69 den LKW der Brauerei Werring zum Vertrieb der

Produkte.

Abb.67: Legitimationskarte für inländische Kaufleute, Handlungsreisende und Handlungsagenten für Josef Arens (1931)

Abb.68: Josef Arens auf Kutschwagen mit Fass Münsterländer Korn

Abb.69: LKW zum Vertrieb der Produkte der Brennerei Werring

Die relativ kleinen Brennereien Jönsthövel und Silling in der Oststraße betrieben eine Gaststätte, in der der hauseigene Korn direkt ausgeschänkt wurde. Wie dieser Ausschank funktionierte und welche

Bedeutung diese Häuser innerhalb des kommu- nalen Lebens hatten, wird aus den folgenden Erinnerungen zweier Sendenhorster Bürger deutlich.

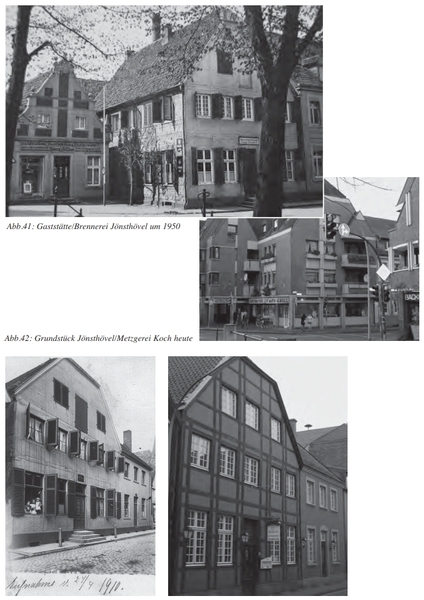

Die Gastwirtschaft und Brennerei Jönsthövel (von Hermine Schulte)

Der Betrieb Jönsthövel, an der Ecke Schulstraße/Nordstraße (heute Metzgerei Koch) in direkter Nachbarschaft zu dem damaligen Haus Pöttken und der Post (Borgmann) lag,

Abb.70: Luftbild Gesamtkomplex Jönsthövel (um 1970)

bestand aus einer kleinen Landwirtschaft mit Brennerei und einer Gastwirtschaft. Zumindest noch bis 1942 wurden hier auch einige Haushalts- und Grundnahrungsmittel wie z.B. Zucker, Salz, Hoffmanns

Stärke, das Waschpulver Sil, Soda, Ata, Petroleum und Kernseife oder auch das „Panama“ (ein besonderes Handwaschmittel für die schwarzen Schürzen, die viele Sendenhorster Frauen trugen), verkauft.

All diese Waren lagerten hin- ter der Theke in großen Schubladen. Die Gaststätte – sie gehörte im Leben unserer Familie einfach so dazu. Der Gaststättenbetrieb hatte keinen besonderen Stellenwert. Es

gab lediglich einige

Abb.70a: Gaststätte Jönsthövel mit Haus Pöttken (um 1950)

Spirituosen, darunter auch „Een ut de Strük“. Es handelte sich hier um eine Art Magenbitter, einen Schnaps, der durch einen beigegebenen Wermutzweig einen besonde- ren Geschmack erhielt undsehr gut

bei Magenverstimmunghalf. Abends wurde generell um 22.00 Uhr die Türe abgeschlossen.Dann gingen mein Onkel und ich noch einmal durch den Stall, um nachzusehen, ob mit demVieh alles in Ordnung war.

Wir hatten 25 Kühe bzw. in späteren Jahren Bullen. Anschließend ging es in die Brennerei, wo wir noch ein wenig Kohle auf die Glut legten, damit der Kessel am Morgen wieder schneller auf Touren kam.

Der Grundriss des Hauses Jönsthövel war iden- tisch mit dem der Familie Lainck Vissing, der heutigen Gastwirtschaft Börse. Nach dem gro- ßen Brand von 1806 wurden beide Häuser von demselben Architekt

gebaut. Die Diele und der große Raum rechts bei Vissing entsprach dem Gastraum bei Jönsthövel.

Sowohl bei Vissing als auch bei Jönsthövel befand sich auf der linken Seite der Diele eine

Abb.71: Petroleumkanne aus der Gaststätte Jönsthövel Treppe, die in das Obergeschoss führte; ein schmaler Gang, an dem links ein kleines Stübchen und rechts die Küche lagen, führte in den hinteren

Bereich der Häuser.

Zu der Gaststätte gehörte auch ein sog. „Bauernpferdestall“ aus zwölf Boxen. Hier konnten die Bauern, die in die Stadt kamen, weil sie während der Woche etwas zu erledigen hatten oder aber am

Feiertag am Kirchgang oder einer ande- ren Festlichkeit teilnahmen, ihre Pferde einstellen, während die Wagen und Kutschen auf der Straße stehen blieben. Ein 15jähriger Junge, Rudi Höfling, half beim

Ein- und Ausspannen. Das Einstellen der Pferde war übrigens kostenlos. Allerdings nahmen diesen Service nur ganz bestimmte Bauern in Anspruch. Ich erinnere mich an die Namen Horstrup-Volking,

Erdmann,

Abb.72: Grundriss der Gaststätte und des Wohnhauses Lainck-Vissing/Hankmann

Abb.73: Diele/Gastraum der Gaststätte Lainck-Vissing

Tacke, Bockholt, Büttendorf und Westhues. Sie gehör- ten zu der Bauerschaft Elmenhorst, die Richtung Telgte liegt.Wir hatten ein sehr persönliches Verhältnis zu diesen Familien, so dass man auch

grundsätzlich zu Hochzeiten und anderen Feiern eingeladen wurde. Während der Woche und vor allem nach dem Kirchgang hielten sich die Männer in unserer Gaststätte auf, um mit Bekannten, Viehhändlern,

Handwerkern usw. Gespräche zu führen, Termine abzustimmen und Neuigkeiten zu erfahren. Ihre Frauen saßen währenddessen mit ihren Kindern im sog. „Stübchen“ und tranken Kaffee. Dazu gab es Zwieback.

Sie warteten geduldig, bis ihre Männer fer- tig waren. Kaffee und Zwieback waren für sie kosten- los; die Männer aber mussten für ihre Getränke bezah- len. Oft brachten die Bauern Korbflaschen mit,

die bei Jönsthövel gefüllt und dann wieder nach Hause mitge- nommen wurden.

Abb.74: Standuhr aus der Gaststätte Jönsthövel (heute Haus Schulte/Ahlen)

Abb.75: Schulstraße mit Kutschen vor dem Ausspannhof Jönsthövel

Abb.76: Befüllung einer Korbflasche mit Trichter (Hermine Schulte)

Abb.77: Hermine Schulte mit diversen Geräten aus Brennerei und Gaststätte Jönsthövel

Es waren meistens 5-Liter- und seltener 10-Liter-Flaschen, die je nach Familie ganz unterschiedlich aussahen. Bauer Erdmann hatte z.B. eine besonders schöne. Sie war aus heller Weide geflochten mit

einem Korbverschluss darauf. Jönsthövel hatte natürlich auch eigene Behälter, aber die meisten Familien brachten ihre eigene Flasche mit. Einige kamen auch nur mit ihrem „Plattmenken“. Es wurde ja

hart gearbeitet und es war in vielen Haushalten üblich, dass die Helfer mittags und abends vor dem Essen ein oder zwei Schnäpsebekamen. Wir hatten eine landwirtschaftliche Brennerei. Alle „An- und

Abfälle“ aus der Brennerei und der Landwirtschaft wie z.B. die in der Brennerei anfallende Schlempe, mussten innerhalb des Betriebes verwendet werden. Unsere Landwirtschaft war nicht groß und so

hatte mein Onkel von der Kirche und einigen Bauern Land dazu gepach- tet. Die Pacht, die dem Generalvikariat in Münster zustand, wurde durch Herrn Lammerding eingezogen, der dafür einmal im Jahr zu

uns ins Haus kam. Mühsam war die Einlagerung des Getreides für die Brennerei auf dem Dachboden des Wohnhauses. Die Säcke, die auf einem Wagen, der vor der Gaststätte Jönsthövel auf der Straße stand,

lagen, wurden über einen Balkenaufzug zum Speicher hochgezogen.

Abb.79: Luftbild Brennerei Jönsthövel

Abb.78: Alte Schnapsgläser aus der Gaststätte Jönsthövel

Abb.80: Kutschwagen vor Jönsthövel

Dort wurde das Getreide zur Trocknung und Lagerung aus- geschüttet und immer wieder mit großen Schippen umge- schlagen. Bei Bedarffüllte man das Korn wieder in Säcke, die dann auf der anderen Seite

des Speichers zur Brennerei her- untergelassen wurden. Da es von der Straße keine Einfahrt in den Innenhof gab,hätte man die Getreidesäcke für die Brennerei nur mit Sackkarren dorthin befördern

können.

Abb.81: Theodor Jönsthövel

Abb.82: Theodor Jönsthövel mit Jagdgenossen, darunter die Kornbrenner Willi Hankmann, Heinz Everke, und Reinhold

Zurmühlen.

Wir hatten einen Brenner, Herrn Linnemann vom Schleiten. Mein Onkel brannte nicht selbst; er führte mehr die Aufsicht über alle Bereiche des Betriebes. Daneben ging er gerne zur Jagd und war lange

Vorsitzender des Jagdbezirkes 2. Anfang der 50er Jahre wurden das alte Brennereigebäude und der Schornstein abge- rissen und eine neue Anlage errichtet. Auch einneuer, größerer Dampfkessel, ein sog.

Wellrohrkessel, der immerhin 25.000, - RMkostete, wurde angeschafft. Das war damals sehr viel Geld und wir mussten für diese Investition am Südendamm ein Grundstück verkaufen. Als ich älter war,

wurde ich heran- gezogen, Rechnungen zu schreiben, Wareneingangsbücher zu führen oder anderen Schriftverkehr zu erle- digen. Später vertraute mir mein Onkel, der selbst keinen Führer- schein besaß,

den Schnapsverkauf an. Wir hatten einen Mercedes mit Anhänger, mit dem die 10-Liter- und 25-Liter-Korbflaschen zu den Kunden gebracht wurden.

Abb.83: Mercedes der Familie Jönsthövel, mit dem u.a. auch der Korn zu den Kunden gebracht wurde.

Sie waren sehr schwer und ich hatte sie in die oft unwegsamen, kalten und dunklen Keller zu bringen. Wir haben den Großhändler Proppe in Paderborn beliefert, dann mehrere Händler und Gastwirte in

Münster, Ahlen und Emsdetten, da hier mein Vater viele Verbindungen hatte. Auch in Albersloh hatten wir Kunden wie die Gaststätten Geschermann, Homeyer und Fels. Die Gaststätte Elmenhorst bezog, wohl

auch aufgrund verwandtschaftlicher Beziehungen, regelmäßig Schnaps von uns. Sonst aber gab es inner- halb von Sendenhorst außer den Einzelkunden kaum Nachfrage durch die Gaststätten- betriebe, die

wahrscheinlich von den anderen Brennereien ihren Schnaps bezogen. Als die Allierten 1945 einmarschierten, waren wir gezwungen, innerhalb von einer Stunde unser Haus zu verlassen – und zwar für ein

ganzes Jahr.Wir hatten ja durch die Brennerei viele leere Getreidesäcke im Haus. Mit Hilfe der Nachbarn haben wir es geschafft, inner- halbdieser einen Stunde einen Großteil des Hausrats in die Säcke

zu packen und zum Hof Jönsthövel zu bringen. Trotzdem ist noch Vieles im Haus ge- blieben.Wir lebten dann im Nachbarhaus bei Borgmanns und Mütherigs in zwei Zimmern, einem Wohnzimmer unten und einem

Schlafzimmer im Ober- geschoss.Tagsüber haben wir uns in der Brennerei aufgehalten; gekocht wurde in der Waschküche.

Abb.84: Belgier mit Hermine im Garten Jönsthövel

Beim Einmarsch der Alliierten musste mein Onkel etwas tun, was ihm in der Seele weh tat. Er ließ den Schnaps aus den Fässern in die Gosse laufen. Zwei Gründe gab es dafür: Zum einen hatte man Angst,

dass der hochprozentige Alkohol durch Schüsse explodie- ren würde;zum anderen wollte man nicht, dass er den Besatzern in die Hände fiel. Man hatte auch Sorge um die jungen Frauen und Mädchen, von

denen viele aus Angst vor Vergewaltigungen im Krankenhaus schliefen. Wir hatten aber im Grunde ein sehr gutes Verhältnis zu den belgischen Soldaten, die das Haus Jönsthövel mit der Gaststätte als

Offizierskasino benutzten. Unser Haus war bald gar nicht mehr wieder zu erkennen. Es wurde mit noblen Möbeln, Marmortischen und echten Perserteppichen ausgestattet, von denen wir nicht wussten, woher

sie kamen. (Anmerkung: Es existieren Anforderungslisten der Gemeinde über Möbel,Teppiche usw., die anderen begüterten Sendenhorster Bürgern – darunter auch den Brennern Rötering, Lainck Vissing,

Everke – zugestellt wurden).

Abb.85: Erfassungsbescheid an Heinrich Roetering wegen Anforderung von Teppichen für Militärregierung

Nach einem Jahr zogen die Belgier ab und wir bekamen die Genehmigung, wieder in unser Haus zu ziehen. Bald darauf haben wir nach einer grundlegenden Sanierung der Räume unsere Gaststätte wieder

eröffnet. Dann aber kam die Ernüchterung.Viele der alten Gästeblieben aus. Man hatte sich offensichtlich in diesem einen Jahr anders ori- entiert und ging nun zu Kaupmann oder Herweg. 1954 machte ich

den Führerschein und war fortan dafür zuständig, den Jönsthövelschen schwarzen Mercedes, der ab 1949 unser Eigentum war, zu fahren. Er wurde nicht nur im Schnapsverkauf sondern auch für diverse

andere Aufgaben eingesetzt. So fuhr ich bei Beerdigungen auf dem Anhänger häufig die Kränze zum Friedhof und bei Hochzeiten wurden die Brautleute damit kutschiert. Daneben aber wurden auf dem

Anhänger auch die Deputatsschweine für die Helfer, die bei uns gearbeitet hatten, transportiert. Zum Schluss soll noch etwas zur Stadtsanierung und dem Abriss des Hauses Jönsthövel, den viele

bedauert haben, gesagt werden. Im Zuge dieser Sanierung sollten und mussten alle landwirtschaftlichen Betriebe aus der Innenstadt verschwinden. Sie wurden entweder aufgegeben oder ausgesiedelt. Bei

Jönsthövel handelte es sich um einen kleinen Betrieb; eine Auslagerung in die Bauer-

Abb.86: Zeitungsausschnitt zum Abriss des Hauses Jönsthövel

schaft hätte keinen Sinn gemacht. Zudem war mein Onkel zu dieser Zeit bereits ver- storben und die Verwaltung oblag meinem Mann und mir. Die Gaststätte wurde zunächst durch drei aufeinander folgende

Pächter genutzt, was nur Schwierigkeiten brachte. Dazu muss man sagen, dass zur damaligen Zeit solche Betriebe eigentlich immer im Eigentum der Betreiber waren; Vermietung und Verpachtung war in

Sendenhorst keineswegs so üblich wie heute. All unsere Überlegungen konzentrierten sich dann im Rahmen der Stadtsanierung auf das Wohnhaus bzw. den Erhalt der Fassade, die allerdings bereits eine

Veränderung erfahren hatte. Ursprünglich hatten wir, genauso wie die Post, eine schöne Treppe vor dem Haus.Irgendwann wurde angeordnet, dass alle Treppen in das Haus hinein verlegt werden mussten.

Nur bei Graute (heute Kleinhans) wurde eine Ausnahme gemacht. Dazu kam, dass die Räume im Untergeschoss des Hauses sehr hoch waren; dagegen konnte man imObergeschoss gerade einmal stehen. Eine

Veränderung der Decken bei gleichzeitiger Erhaltung der Fassade wäre kaum möglich gewesen. Zudem mussten die ganzen sanitären Anlagen modernisiert werden. Wir hatten zwar eine Toilette mit

Wasserspülung, aber auf dem Hof! Alles zusammen genommen wäre ein finanzieller Aufwand gewesen, den wir zu der damaligen Zeit aus verschiedenen Gründen einfach nicht tragen konnten. Heute würde ich

wahrscheinlich anders entscheiden. Ich würde den hinteren Teil, die Stallungen und die Brennerei, verkaufen und mit dem Erlös das Wohnhaus sanieren, um es dann zu vermieten.

Abb.87: Vor der Gaststätte Jönsthövel

Opas Flachmann und „Osten-Silling“ (Bernd Höne)

Mein Großvater Heinrich Höne war durch seinen Maurerberuf in einem gewissen Maße dem Alkohol verpflichtet. Als alter Mann verlangte er jeden Abend vor dem Schlafengehen einen „Flachmann“ mit Korn,

der ihn nach etwa einer halben Stunde so fröhlich stimmte.

Abb.88: Großvater Höne mit Familie (links Bernd Höne)

Es war für mich als etwa 8jährigem Jungen meine tägliche Aufgabe, für den Flachmann zu sorgen. Opa gab mir für den Einkauf die leere Flasche und 1,50 DM. Gegen Spätnachmittag fuhr ich dann mit dem

Fahrrad zur Brennerei und Gaststätte Silling an der Oststraße. Josef Silling füllte die Flasche mit Korn auf und ich bezahlte mit 1,50 DM. Mein Opa erwartete mich nach der Rückkehr bereits in seinem

Bett. Dort nahm er seinen Korn zu sich. Auf dem Weg zu Silling kam ich täglich an der Bäckerei Drees vorbei, wo es auch Eis zu kaufen gab. Abb.89: Blick von St. Martin auf die Oststraße bzw. die

Häuser Silling und Drees auf der linken Seite Ein Eis kostete 10 Pfennig, aber es gab auch schon ein halbes für 5 Pfennig. Nun war es gerade ein heißer Sommer und viele Kinder lutschten ein Eis.

Leider verfügte ich nicht über die finanziellen Mittel für einen solchen Genuss. Ich bekam weder Taschengeld noch hatte ich ein Sparguthaben. Meine Eltern meinten, das müsse auch nicht sein. Aber war

es nicht ungerecht, dass andere Kinder ein Eis lutschten, ich mir aber keines kaufen konnte? An einem heißen Nachmittag konnte ich dem Wunsch nicht mehr widerstehen. So kaufte ich mir von Opas Geld

für 5 Pfennig ein halbes Eis. Mit den restlichen 1.45 DM und dem Eis in der Hand ging ich nun zu Silling. „Heute nur für 1.45 DM“, sagte ich mit Herzklopfen. Silling sah mich und das Eis kurz an und

füllte dann etwas weniger Korn ein. Zuhause füllte ich den Flachmann mit Wasser auf, bevor ich ihn Opa über- gab, der seinen Korn mit Behagen genoss.

Der Sommer blieb weiterhin heiß und immer öfter ging ich meinem „Mundraub“ nach, war doch somit meinem Opa wie auch mir bestens gedient. Leider muss ich mir an die- ser Stelle den Vorwurf machen,

dass ich mich nach einiger Zeit mit der für uns beide so glücklichen Lösung nicht mehr zufrieden geben konnte. Aber kauften nicht viele ande- re Kinder ein Eis für 10 Pfennig, ich aber nur für 5? So

verschob ich Opas und meinen Anteil um 5 Pfennig zu meinen Gunsten und kaufte mir für 10 Pfennig ein Eis. Die grö- ßer werdende Lücke in der Flasche füllte ich wie gewohnt mit Wasser auf. Opa wartete

schon in seinem Zimmer auf mich und seinen Flachmann. Er richtete sich bei meinem Nahen in seinem Bett auf und nahm den ersten Schluck. Bestimmt würde er sich jetzt so wie immer in die Kissen fallen

lassen. Das würde für ihn der schönsteMoment des Tages sein. Plötzlich hielt er inne, setzte die Flasche mit starrem Blick ab und schüttelte sich. Er schaute mich an und sagte: „ Du ollen Hund, Du

häs mi Water in’n Schnaps doan!“

Abb.90: Kundenschreiben an die Brennerei Rötering (1941)

Im Zweiten Weltkrieg war sowohl die Herstellung als auch der freie Branntwein- Verkauf nur eingeschränkt möglich. In den letzten Kriegsjahren, in denen man das Getreide zum Backen von Brot dringend

benötigte, wurden mit Ausnahme der Brennerei Everke alle Sendenhorster Brennereien mit einem Brennverbot belegt, das erst 1947 und teilweise noch später durch die sog. Militärregierung aufgehoben

wurde. Im Archiv der Familie Schulze Rötering befinden sich etliche Schreiben von Kunden, die sich in den Kriegsjahren, in denen es Kornbranntwein nur auf Bezugsschein gab, an den Sendenhorster

Betrieb wandten und geradezu flehentlich um Lieferung baten (vgl. Abb. 90). Eine ganz neue Entwicklung brach nach dem Zweiten Weltkrieg an. Etliche der noch bis zum Krieg aktiven Sendenhorster

Brennereien gaben auf, während andere sich durch den Kauf von Brennrechten oder durch Neuveranlagungen stark vergrößerten.

A bb.91: Messestand der Brennerei Everke in

Dortmund (um 1950)

bb.91: Messestand der Brennerei Everke in

Dortmund (um 1950)

Werbung und Imagepflege

Im kleinen Brennereistädtchen Sendenhorst sind im 19. und 20 Jahrhundert eine ganze Reihe beachtlicher Brennereibetriebe belegt, die sich alle darum bemühten, ihren hauseigenen Korn zu vermarkten.

Wie aber grenzte man sich gegenüber der Konkurrenz ab; wiemachte man das Besondere der eigenen Marke deutlich? Damals wie heute war es wichtig, ein werbewirksames eigenes Firmenlogo zu haben, das

sich auf allen Briefbögen, Rechnungsblöcken, Flaschenetiketten, Werbetexten usw. wieder fand.

Für die Ausstellung „Schlote, Schnaps und Schlempe“ wurden 220 unterschiedliche noch vorhandene Etiketten der Sendenhorster Brennereien Theodor Bonse /Zurbonsen-Bonse, J.H. Böcker/Lainck-Vissing/W.

Hankmann, Bernhard/Josef Arens-Sommersell, Theodor Jönsthövel, H. Brüning, J.H. Everke, Carl Werring, Peter/Josef/Jochen Horstmann auf einem 2,20 x 1,20 m großen Brett zusammenge- stellt (vgl. Abb.

92). Die Vielfalt an Farben, Emblemen und Schriften, aber auch an Schnaps- und Likörsorten, die im Laufe der Zeit hergestellt wurden, gibt ein eindrucksvolles Bild von dem Geschäftssinn, dem

Einfallsreichtum und dem Willen, die eigene Brennerei und den hergestellten Korn werbewirksam zu vermarkten. Neben dem 32%igen „Münsterländer Korn“, Wacholder und Anis und den 38 %igen

Doppelkornvarianten produzierten einige Sendenhorster Kornbrenner (u.a. Everke, Werring und heute Horstmann) in der Zeit nach 1945 eine geradezu unglaubliche Anzahlunterschiedlichster Likörsorten,

die zwischen 20 und 40 % Alkoholgehalt auf- wiesen. Dazu gehörten u.a. das sog. Danziger Goldwasser und Vanille-, Zitronen-, Apfel-, Kümmel-, Mokka- und Mocca-Kirschliköre. Daneben gab es so

interessant klingende Bezeichnungen wie Schwedenpunsch, Schimmelreiter, Sendenhorster Jagdschluck, Boonekamp und Kurfürstlicher Magenbitter. Es mag sein, dass der Kontakt zu den alliierten Besatzern

dazu beitrug, dass manche Liköre höchst „exoti- sche“ Namen trugen wie „Blackberry, Cherry und Apricot Brandy“, „Curacao triple sec“ und „Creme de Menthe“. Offenbar achteten die Sendenhorster

Kornbrenner sehr auf eine individuelle Gestaltung der Etiketten, die ja das Aushängeschild des Brennereibetriebes waren. Während der eine ein – frühes – Gründungsdatum betont, heben sich andere mit

ihrem Namen, bestimmten bodenständigen Logos (z.B. das Westfalenross, Getreideähren), auffälligen Farben oder Schriften ab. Kunstsinnige Sendenhorster Bürger wie Theodor Borgmann wurden mit den

Entwürfen beauftragt, wobei man, wie im Fall der Brennerei Vissing, die die Figur desFalstaff als Gallionsfigur vorschlug, oft sehr genaue eigene Vorstellungen verwirklicht sehen wollte (Abb.

93).

Abb.92: Ausstellung – Platte mit Etiketten Sendenhorster Brennereien