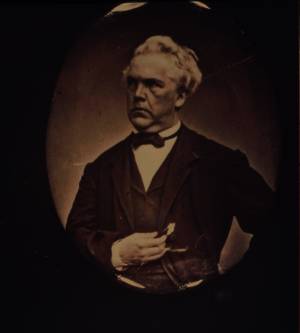

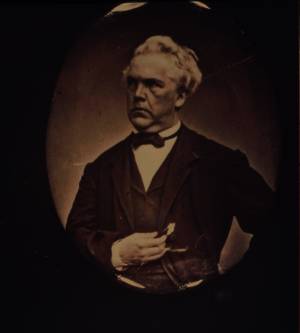

Josef Spithöver – Waise und Wohltäter

Ein Sendenhorster

in Rom und Stifter des St. Josef-Stifts (1813 – 1892)

Ein Sendenhorster

in Rom und Stifter des St. Josef-Stifts (1813 – 1892)

Josef Spithöver wurde geboren zu Sendenhorst in Westfalen am 11. Oktober 1813 und starb am 12. Januar 1892 in Rom, wo er seit dem 31. Dezember 1841 gelebt hatte. Er war das jüngste von sechs Kindern.

Sein Vater Theodor Spithöver war Zimmermann und Holzhändler, seine Mutter Katharina war eine geborene Hagedorn. Die Familie geriet in große wirtschaftliche Bedrängnis in Folge der langen

napoleonischen Besatzungszeit. Ein Stadtbrand vernichtete das Spithöversche Wohnhaus und Theodor Spithöver verstarb im Sommer 1814 an Tuberkulose. Die Familie lebte in den folgenden Jahren in größter

Armut in einem stallähnlichen Raum, in dem es praktisch keine Möbel gab; eine Strohschütte musste als Bett dienen. Josef war offensichtlich ein aufgewecktes Kind; daher beschäftigte ihn der damalige

Bürgermeister Langen mit Dienstleistung in seinem Haus, zog ihn aber auch schon früh zu Schreibarbeiten im Rathaus heran, wo er schließlich als Schreiber angestellt wurde. Der Lebensweg Spithövers

wurde vom katholischen Glauben und dem Wertesystem seiner Heimatstadt geprägt, deren geistig-gesellschaftlicher Mittelpunkt die Kirche darstellte.

Buchbinderlehre und Wanderjahre

Buchbinderlehre und Wanderjahre

Spithöver entschloss sich, das Buchbinderhandwerk zu erlernen und begab sich nach Abschluss der Lehre auf Wanderschaft durch mehrere Länder Europas. In Prag fand er nur eine Stelle als Vergolder –

das war zugleich eine Spezialisierung in seinem Handwerk als Buchbinder. Nach und nach wuchs in ihm der Wunsch, nach Rom zu gehen, wo er am letzten Tag des Jahres 1841 eintraf. Es war eine Stunde vor

Sonnenuntergang und seine Barschaft war auf 6 Silbergroschen zusammengeschmolzen. Rom war damals noch die Hauptstadt des Kirchenstaates, der große Teile Mittelitaliens umfasste. Die Stadt selbst

hatte etwa 160.000 Einwohner. Es gab zahlreiche deutsche Handwerker in Rom, die sich zu Zünften bzw. religiös geprägten Bruderschaften zusammengeschlossen hatten. Allerdings gab es keine

deutschsprachige Gilde der Buchbinder. Schon am 10. Januar 1842 konnte er bei dem angesehensten Buchbinder Roms eine Stelle als Vergolder antreten. Er hatte in ihm einen liebenswerten und gütigen

Dienstgeber. Spithöver lernte verhältnismäßig schnell Italienisch und wurde sehr bald heimisch in Rom.

Handwerker mit deutschen

Tugenden.

Handwerker mit deutschen

Tugenden.

Er pflegte regen Kontakt mit den zahlreichen deutschen Landsleuten, die sich für kürzere oder längere Zeit in Rom aufhielten, darunter insbesondere viele Maler, die vom Licht des Südens und den

antiken Ruinen angezogen wurden. Unter ihnen fand Spithöver echte Freunde, insbesondere ist der aus Münster stammende Wilhelm Achtermann zu nennen. Spithöver war ein guter Handwerker, fleißig und

pünktlich, der seine Arbeit zuverlässig und sorgfältig ausführte. Sein Meister entlohnte ihn daher großzügig. Spithöver erkannte schnell, dass die deutschen Handwerker und Künstler aufgrund

mangelnder Sprachkenntnisse in Rom nur wenig geistige Anregungen fanden. Daher gründete er bereits zwei Jahre nach seiner Ankunft einen Leseverein für deutsche religiöse Zeitschriften. Er selbst fand

aber auch rasch Zugang zu kirchlichen Einrichtungen, insbesondere zur Erzbruderschaft am Campo Santo Teutonico, der er seit 1846 auch als Mitglied angehörte. Hier konnte Spithöver, der ein sehr

wacher Geist war, zahlreiche wertvolle Kontakte knüpfen. Spithöver gründet die erste deutsche Buchhandlung in Rom Zudem hatte er ein feines Gespür für die Bedürfnisse seiner Zeit, was ihn befähigte,

zu Wohlstand zu gelangen. Seine aufrichtige Glaubenshaltung nährte aber immer seine Überzeugung, dass Wohlstand Aufgabe am bedürftigen Mitmenschen bedeutet: Er war zeitlebens ein großherziger Helfer

von in Not Geratenen. Durch seine Kontakte zu den unterschiedlichen katholischen deutschen Rombesuchern bzw. dort beruflich tätigen, erkannte er sehr bald, dass es diesen wie auch den

wissenschaftlichen und religiösen Institutionen und Gemeinschaften an neuerer deutscher Literatur mangelte. Es gelang ihm bereits im Sommer 1845 am Spanischen Platz die erste deutsche Buchhandlung in

Rom zu eröffnen, mit der er sehr bald auch eine verlegerische Tätigkeit verband.

Treffpunkt für deutsche

Künstler

Treffpunkt für deutsche

Künstler

Die Buchhandlung Spithövers spielte für viele der deutschen Bewohner und Reisenden noch eine weitere wichtige Rolle: Sie war regelmäßiger und wichtigster Treffpunkt der Fremden; allabendlich kamen

viele zu ihm und versammelte sich in einem Raum hinter dem Laden zur Konversation. Eine besonders interessante Persönlichkeit bei diesen Gesprächen war der damals sehr bekannte deutsche Maler

Friedrich Overbeck. Durch diese Kontakte erwarb Spithöver en passant ein solides Wissen über Kunst, was ihn befähigte auch auf diesem Gebiet geschäftlich tätig zu werden. In der Erzbruderschaft am

Campo Santo Teutonico war Josef Spithöver seit 1850 Camerlengo (Geschäftsführer) dieser Einrichtung, die er kommissarisch schon seit 1848 geleitet hatte. Das Priesterkolleg am Campo Santo Teutonico

wurde in der Folge nicht zuletzt durch das Engagement Spithövers zu einer immer wichtigeren Einrichtung für die Seelsorge der deutschen Katholiken in Rom. Schwunghafter Handel mit wertvollen antiken

Kunstwerken.

Im Jahr 1862 gelang es Spithöver, eine 7,5 Hektar große Besitzung am Rande Roms zu erwerben: Hier war in der Antike der berühmte Garten des Sallust gewesen. Hier ließ Spithöver eine Villa für sich

erbauen. Auf dem Grundstück wurden in der Folgezeit zahlreiche Antiken entdeckt, über die der Grundeigentümer frei verfügen konnte: Ihr Verkauf machte ihn zu einem wirklich vermögenden Mann. Doch er

verwendete sein Vermögen so, wie er es immer gehalten hatte: als anvertrautes und entsprechend zu verwaltendes Gut für Bedürftige.  Es

ist naheliegend, dass er dem Campo Santo einiges zukommen ließ – insbesondere stiftete er den Grundstock der heutigen Bibliothek. In Rom gab es ein kleines Krankenhaus, das ursprünglich der deutschen

Bäckergilde gehörte und ihren Kranken diente. Nach Auflösung der Gilde galt es, auf diesem Grundstock an eine Neugründung für die deutschsprachigen Bürger in Rom zu denken. Man fand für die Betreuung

der Einrichtung die Kongregation der Barmherzigen Schwestern vom Hl. Kreuz aus dem Kanton Schwyz, die auch eine Schule für deutschsprachige Mädchen übernahmen. Das ganze Unternehmen wurde aber sehr

schnell zu klein und erwies sich in jeder Hinsicht als unzureichend. Die Schwestern – obwohl mittellos – beschlossen, ein großes Haus in der Nähe des Collegium Germanicum zu erwerben, zum Preis von

360.000,- L. Spithöver streckte die Summe vor, überraschte die Schwestern auch immer wieder mit großen Spenden. Er sorgte mit eigenen Mittel auch für wichtige Teile der Ausstattung des Hauses. Seine

wichtigste Stiftung:

Es

ist naheliegend, dass er dem Campo Santo einiges zukommen ließ – insbesondere stiftete er den Grundstock der heutigen Bibliothek. In Rom gab es ein kleines Krankenhaus, das ursprünglich der deutschen

Bäckergilde gehörte und ihren Kranken diente. Nach Auflösung der Gilde galt es, auf diesem Grundstock an eine Neugründung für die deutschsprachigen Bürger in Rom zu denken. Man fand für die Betreuung

der Einrichtung die Kongregation der Barmherzigen Schwestern vom Hl. Kreuz aus dem Kanton Schwyz, die auch eine Schule für deutschsprachige Mädchen übernahmen. Das ganze Unternehmen wurde aber sehr

schnell zu klein und erwies sich in jeder Hinsicht als unzureichend. Die Schwestern – obwohl mittellos – beschlossen, ein großes Haus in der Nähe des Collegium Germanicum zu erwerben, zum Preis von

360.000,- L. Spithöver streckte die Summe vor, überraschte die Schwestern auch immer wieder mit großen Spenden. Er sorgte mit eigenen Mittel auch für wichtige Teile der Ausstattung des Hauses. Seine

wichtigste Stiftung:

Ein Spital für seine Heimatstadt Sendenhorst

Seine wichtigste Stiftung aber war das St. Josef-Stift in Sendenhorst, seiner Geburtsstadt. Der briefliche Kontakt zu Verwandten, vor allem aber zu einem Freund seiner Jugendzeit, war nie abgerissen.

Er wusste, dass die Pfarrgemeinde gern ein Krankenhaus errichtet hätte, für das dringender Bedarf bestand, die Mittel jedoch fehlten. In einem Brief an den damaligen Pfarrverwalter der

Kirchengemeinde spricht er von seiner Absicht, dies Krankenhaus auf seine Kosten erbauen zu lassen. Er begründet dies mit der bitteren Armut seiner Kindheit, in der seine Mutter mit ihren Kindern

durch gute, von christlichem Geist beseelte Mitmenschen doch immer wieder Hilfe erfahren hätte, obwohl die allgemeine Armut im Ort damals bedrückend war. Er, Spithöver, könne diesen Menschen nicht

mehr danken, da sie längst verstorben seien, doch eine Einrichtung, die den Pflegebedürftigen, aber auch den Kindern zu Gute käme, sehe er als den besten Dank an, der jetzt möglich sei. Ein Haus für

Kranke, Alte und Waisenkinder Er legte sehr wohl fest, was die Einrichtung leisten solle: Krankenpflege, Übermittagbetreuung armer Kinder, Aufnahme von Waisenkindern, Altenheim, Bereitstellung einer

öffentlichen Waschküche für die armen Leute, ambulante Krankenpflege. Das Zentrum solle die Kapelle bilden. Die Pflege im Haus sollten die Franziskanerinnen von Münster St. Mauritz übernehmen, die

bis auf den heutigen Tag im Haus tätig sind.

Der Bau nach dem Entwurf des münsterschen Architekten Wilhelm Rincklake kostete 360.000,- Goldmark; zusätzlich stiftete Spithöver den Betrag von

300.000,- Goldmark, aus dessen Erträgen Bedürftige kostenfrei versorgt werden sollten. Dieses Vermögen ist durch die Inflation nach dem Ersten Weltkrieg verloren gegangen. Das St. Josef-Stift hat

sich zu einer anerkannten Klinik für orthopädische und rheumatologische Krankheitsbilder entwickelt. Daneben werden – ganz in Erfüllung der Spithöverschen Anliegen – vier Altenheime geführt; eines

dient unmittelbar den Menschen in Sendenhorst. Nach wie vor bildet die große Kapelle – eher eine kleine Kirche – den Mittelpunkt des gewaltig gewachsenen Gebäudekomplexes. Quelle: Ofenbach, Elvira:

Josef Spithöver. Ein westfälischer Buchhändler, Kunsthändler und Mäzen im Rom des 19. Jahrhunderts. Verlag Schnell & Steiner 1997 Text: Pastor Fritz Hesselmann, Sendenhorst 2017 Sendenhorst im

19. Jahrhundert: Josef Spithövers Heimatstadt t war arm, er selbst kam aus der „ärmsten Familie Sendenhorsts“ Josef Spithöver hatte das Glück, das Buchbinderhandwerk zu erlernen. Nach Wanderjahren

durch Europa ließ er sich 1841 in Rom an. Am Spanischen Platz gründete Josef Spithöver 1845 die erste deutsche Buchhandlung in Rom, die bald zu einem Treffpunkt für Künstler und deutsche Romreisende

wurde. Als erfolgreicher Kaufm Dann wurde Josef Spithöver ein bedeutender Mäzen. Seine bedeutendste Stiftung war 1889 das St. Josef-Stift für seine Heimatstadt Sendenhorst. Damit wollte er die Hilfe,

die seiner Familie zuteil geworden war, wieder gut machen. Josef Spithöver starb am 12. Januar 1892 und ist auf dem Campo Santo Teutonico in Rom beerdigt.

Der Bau nach dem Entwurf des münsterschen Architekten Wilhelm Rincklake kostete 360.000,- Goldmark; zusätzlich stiftete Spithöver den Betrag von

300.000,- Goldmark, aus dessen Erträgen Bedürftige kostenfrei versorgt werden sollten. Dieses Vermögen ist durch die Inflation nach dem Ersten Weltkrieg verloren gegangen. Das St. Josef-Stift hat

sich zu einer anerkannten Klinik für orthopädische und rheumatologische Krankheitsbilder entwickelt. Daneben werden – ganz in Erfüllung der Spithöverschen Anliegen – vier Altenheime geführt; eines

dient unmittelbar den Menschen in Sendenhorst. Nach wie vor bildet die große Kapelle – eher eine kleine Kirche – den Mittelpunkt des gewaltig gewachsenen Gebäudekomplexes. Quelle: Ofenbach, Elvira:

Josef Spithöver. Ein westfälischer Buchhändler, Kunsthändler und Mäzen im Rom des 19. Jahrhunderts. Verlag Schnell & Steiner 1997 Text: Pastor Fritz Hesselmann, Sendenhorst 2017 Sendenhorst im

19. Jahrhundert: Josef Spithövers Heimatstadt t war arm, er selbst kam aus der „ärmsten Familie Sendenhorsts“ Josef Spithöver hatte das Glück, das Buchbinderhandwerk zu erlernen. Nach Wanderjahren

durch Europa ließ er sich 1841 in Rom an. Am Spanischen Platz gründete Josef Spithöver 1845 die erste deutsche Buchhandlung in Rom, die bald zu einem Treffpunkt für Künstler und deutsche Romreisende

wurde. Als erfolgreicher Kaufm Dann wurde Josef Spithöver ein bedeutender Mäzen. Seine bedeutendste Stiftung war 1889 das St. Josef-Stift für seine Heimatstadt Sendenhorst. Damit wollte er die Hilfe,

die seiner Familie zuteil geworden war, wieder gut machen. Josef Spithöver starb am 12. Januar 1892 und ist auf dem Campo Santo Teutonico in Rom beerdigt.

Diese historischen AugenBLICKE wurden gesponsort von:

Evangelische Gemeinde - Südtor

Bild:

Bild:

Evangelische Kirche in den 1960ern - Die Anfänge der Evangelischen Gemeinde

Geschichte der evangelischen Kirche in Sendenhorst

Mitte des 19. Jahrhunderts werden erstmals evangelische Christen in der Umgebung Sendenhorst erwähnt: Familie Gösslinghoff in der Bauernschaft Jönsthövel. Anfang des 20. Jahrhunderts 1907 kam Familie

Rehs öft dazu. Kirchlich wurden die Familien durch Ahlen versorgt. Dort gab es seit 1891 einen ersten evangelischen Pastor, der die damals etwa 300 Gemeindeglieder in der ganzen Gegend

betreute.

Vor Ausbruch des ersten Weltkrieges gab es in Sendenhorst 8 evangelische Haushalte, vor allem von Beamten der Eisenbahn und der Post. Der Ahlener Pastor kam gelegentlich zu Fuß herüber und hielt

Andachten und Unterricht in den Häusern.

Während des ersten Weltkrieges kamen vermehrt evangelische Verwundete in das Krankenhaus. Ihr Wunsch, einen eigenen Raum für Gottesdienste zu haben, wurde in der damaligen Rektoratsschule, die in der

Nähe des Krankenhauses lag, erfüllt. Später mietete die kleine Gemeinde ein Zimmer in der Drogerie Schüttelhöfer an, in dem der Pastor aus Ahlen einmal monatlich am Sonntagnachmittag einen

Gottesdienst hielt. Dieser kleine Andachtsraum bestand noch, als nach dem zweiten Weltkrieg der Zustrom der Vertriebenen und Flüchtlinge aus dem Osten Deutschlands einsetzte, Sie wurden vor allem in

den Bauernschaften untergebracht und lebten dort z.T. jahrelang in Notquartieren.

Die Westfälische Kirche richtete in dieser Notzeit in den bis dahin rein katholischen Gebieten evangelische Pfarrstellen ein. So wurde schon am 1. Februar 1946 Pastor Arthur Ruddies, ein Ostpreuße,

in Sendenhorst eingesetzt. Er besuchte die evangelischen Flüchtlinge hier und in Vorhelm und sammelte sie zu einer Gemeinde. Für die Gottesdienste wurden die katholischen Kirchen zur Verfügung

gestellt. 1951 wohnten in Sendenhorst ca. 800, in Vorhelm ca. 350 und in Enniger ca. 250 evangelische Christen. Diese 1400 Gemeindeglieder bildeten den damaligen 4. Pfarrbezirk der Kirchengemeinde

Ahlen.

Der Bau der Friedenskirche

Entgegen manchen Hoffnungen zeichnete es sich ab, dass sich die Vertriebenen auf Dauer in Westfalen einrichten mussten. So unterstützte das Diakonische Werk (damals Evangelisches Hilfswerk)

Einfamilienhäuser auch in Sendenhorst, Vorhelm und Enniger. Zugleich entwarf das Landeskirchenbauamt eine einfache Diaspora-Kirche, die (mit ganz geringen gestalterischen Variationen) Anfang der

Fünfziger Jahre an vielen Stellen des Münsterlandes errichtet wurde. Oftmals stellte die katholische Kirche ein passendes Grundstück zur Verfügung, so auch in Sendenhorst. Hier wurde am 22. Juni 1951

der Grundstein gelegt, nachdem Gemeindeglieder die Ausschachtungsarbeiten vorgenommen hatten. Mit viel Selbsthilfe baute man weiter, bis es ein Jahr später soweit war: Am Sonntag, den 11. Mai 1952

hielt Pastor Ruddies in der St. Martinskirche eine Abschiedsandacht. Anschließend zog die Gemeinde zur Einweihung der neuen Friedenskirche zum Südtor. So sahen damals alle diese Münsterländischen

Diaspora-Kirchen aus: Unter dem hohen langen Dach mit dem Dachreiter-Türmchen umschließen backsteinverklinkerte Außenmauern einen verhältnismäßig schmalen und niedrigen Raum. Ein Mittelgang führt

über den Bretter-Fußboden an der einfachen kastenförmigen Kanzel vorbei zum drei Stufen erhöht und in einer aus dem Kirchenraum herausgebauten Nische stehenden Altar.

Erst im Laufe der Zeit bekamen die Kirchenräume ihr eigenes Gesicht. Es ging wie mit den damals entstandenen Siedlungshäusern: Ursprünglich glich innen wie außen eins dem andern, bis nach und nach

jede Familie ihrem Haus ihre eigene Prägung gab.

Die bauliche Entwicklung

Die bauliche Entwicklung

Bis weit in die neunziger Jahre ist die Friedenskirche wegen großer Bäume von der Straße her nicht zu sehen. Die erste entscheidende Veränderung brachte der Anbau des Gemeindesaals 1961 an die

Südseite der Kirche. Er wurde durch eine Faltwand mit dem Kirchenraum verbunden, und im Zuge dieser Arbeiten ergaben sich noch weitere Umgestaltungen für die Kirche: der Holzfußboden wich den

grüngrauen Anröchter Sandsteinplatten, der Kleine Saal im hinteren Teil wurde Bestandteil des Kirchenraums und nahm die Orgel auf, die Kanzel wechselte auf die rechte Chorraumseite, und links fand

ein neuer, schwerer Marmorblock als Taufstein seinen Platz. Diesen An- und Umbau leitete Pastor Hermann Thiede von 1957 - 1970 Pfarrer in Sendenhorst. Ihm ist auch zu verdanken, dass aus dem 4.

Pfarrbezirk der Kirchengemeinde Ahlen die selbstständige Kirchengemeinde Sendenhorst wurde, und zwar mit Wirkung vom 1. Mai 1969. Der Name "Friedenskirche" war ausschlaggebend bei der Gestaltung des

Gemeindesiegels. Es zeigt die Friedenstaube aus der Sintflutgeschichte, die als Zeichen neuer Lebensmöglichkeit Noah ein Ölblatt in die Arche bringt: Frieden mit Gott als Basis wirklichen Lebens!

1972 wurde vorwiegend aus Spenden die Orgel erneuert und um zw ei Register erweitert. Zur gleichen Zeit erhielt der Altarraum einen neuen Keramikplatten-Belag, die dritte Altarstufe wurde entfernt

und der Altar etwas vorgezogen, so dass der Pastor sich auch dahinter stellen konnte. Am Erntedankfest 1974 konnten zwei neue Bronzeglocken in Betrieb genommen werden. Weihnachten 1976 wurden

holzgeschnitzte Krippenfiguren gestiftet, die 2013 um einen Engel, sowie die heiligen drei Könige ergänzt wurden. 1977 und 1979 erhielt die Friedenskirche insgesamt neun bleiverglaste Farbfenster mit

Motiven der verschiedenen Kirchenjahreszeiten, entworfen von Pastor Werner Günther. In dieser Zeit konnte auch ein neues Altarkreuz im Chorraum aufgehängt werden. Weiter wurden die Kirchenbänke

gepolstert, und schließlich ersetzte eine Schenkung die selbstgefertigten Eisenleuchter am Altar durch vier Bronze-Leuchter. 1982 wurde der Altar aus dem Chorraum herausgenommen. Auf einem großen

vorgezogenen Halbrund aus Anröchter Sandstein fand der bisherige Marmortaufstein, mit einer runden Sandstein-Tischplatte versehen, seine Aufstellung als neuer Altar. Im Jahr 1998 erhält das

Gemeindehaus eine Küche im ehemaligen Jugendraum. Sie löst das Provisorium der viel zu kleinen Teeküche ab. 2004 werden erste energetische Sanierungen vorgenommen. Aus Mitteln des Fördervereins

bekommt die Kirche 2008 einen neuen Kerzenleuchter, 2010 das neue Friedensfenster und das Gemeindehaus erhält 2013 neue Fenster. 2014 wird das Gemeindehaus barrierefrei und eine

behindertenfreundliche Toilette gebaut. Der Besuch der Friedenskirche ist nun auch über das Gemeindehaus für Menschen mit Handicap uneingeschränkt möglich.

Die Ortsteile Enniger und Vorhelm

Friedenskirche vom Südtor aus gesehen

Obwohl seit 1946 in Enniger und Vorhelm regelmäßig Gottesdienste gehalten wurden, entstand doch auch eine Beziehung der dortigen Gemeindeglieder zur Friedenskirche; denn  viele Taufen und Trauungen fanden hier statt, und ebenso die jährlichen Konfirmations-gottesdienste, Zunächst hatten die Gottesdienste in den beiden Außenorten in den dortigen

katholischen Kirchen stattgefunden, in den fünfziger Jahren aber zog man in die Schulen um: In Enniger war ein Gottesdienstraum im Keller der Marienschule eingerichtet, in Vorhelm stand dafür ein

Klassenraum in der Augustin-Wibbelt-Schule zur Verfügung. Seit Anfang der siebziger Jahre wird 14-täglich Gottesdienst in der Eingangshalle der Schule in Enniger gefeiert. Zum 1. Mai 1969 wird

Sendenhorst von der Kirchengemeinde Ahlen gelöst und zur selbstständigen Kirchengemeinde mit Enniger und Vorhelm erklärt. In Vorhelm wurde der Schulraum für die wachsende Gemeinde zu klein. Einige

Jahre feierte man in der katholischen Kirche den Gottesdienst. 1975 begann die Planung eines eigenen evangelischen Gemeindezentrums, das Pfingsten 1979 eingeweiht wurde. Seinen Namen Nicolaikirche

verdankt das Gemeindezentrum einem ganz besonderen Umstand: eine ca. 550 Jahre alte Glocke aus der St. Nikolauskirche in Rösnitz/Oberschlesien hat im Turm in Vorhelm einen neuen Platz gefunden und

gab bei der Namenssuche den entscheidenden Anstoß. Bis 2002 hat die Evangelische Gemeinde für die inzwischen fast 2.400 Gemeindeglieder zwei Kirchen und den Gottesdienstraum in Enniger. In allen drei

Gemeindeteilen wird seit Beginn der 90-er Jahre wöchentlich Gottesdienst gefeiert.

viele Taufen und Trauungen fanden hier statt, und ebenso die jährlichen Konfirmations-gottesdienste, Zunächst hatten die Gottesdienste in den beiden Außenorten in den dortigen

katholischen Kirchen stattgefunden, in den fünfziger Jahren aber zog man in die Schulen um: In Enniger war ein Gottesdienstraum im Keller der Marienschule eingerichtet, in Vorhelm stand dafür ein

Klassenraum in der Augustin-Wibbelt-Schule zur Verfügung. Seit Anfang der siebziger Jahre wird 14-täglich Gottesdienst in der Eingangshalle der Schule in Enniger gefeiert. Zum 1. Mai 1969 wird

Sendenhorst von der Kirchengemeinde Ahlen gelöst und zur selbstständigen Kirchengemeinde mit Enniger und Vorhelm erklärt. In Vorhelm wurde der Schulraum für die wachsende Gemeinde zu klein. Einige

Jahre feierte man in der katholischen Kirche den Gottesdienst. 1975 begann die Planung eines eigenen evangelischen Gemeindezentrums, das Pfingsten 1979 eingeweiht wurde. Seinen Namen Nicolaikirche

verdankt das Gemeindezentrum einem ganz besonderen Umstand: eine ca. 550 Jahre alte Glocke aus der St. Nikolauskirche in Rösnitz/Oberschlesien hat im Turm in Vorhelm einen neuen Platz gefunden und

gab bei der Namenssuche den entscheidenden Anstoß. Bis 2002 hat die Evangelische Gemeinde für die inzwischen fast 2.400 Gemeindeglieder zwei Kirchen und den Gottesdienstraum in Enniger. In allen drei

Gemeindeteilen wird seit Beginn der 90-er Jahre wöchentlich Gottesdienst gefeiert.

Die Gegenwart

Die Gegenwart

2003 wird der Gemeindeteil Enniger aus strukturellen Gründen an die Kirchengemeinde Ennigerloh abgeben. Bis 2007 ist die Kirchengemeinde stetig gewachsen, seitdem wird sie kleiner. Da für die kleiner

gewordene Gemeinde zwei eigenständige Kirchengebäude finanziell nicht mehr tragbar sind, wird nach zwei Gemeideversammlungen die Bewirtschaftung der Nicolaikirche in Vorhelm 2013 an den Förderverein

der Nicolaikirche übertragen.

Gottesdienste finden nun in Vorhelm am 1. und 3. Sonntag im Monat statt. In Sendenhorst gibt es seit etwa einem Jahr am 2. Sonntag im Monat den besonderen Abendgottesdienst um 18.00 mit

anschließendem Beisammen sein

Pfarrer Manfred Böning nach einem Manuskript, das Pfarrer Werner Günther zur Feier des 30-jährigen Bestehens der Friedenskirche (1982) erstellt hat. (Bilder: Archiv der Kirchengemeinde)

Diese historischen AugenBLICKE wurden gesponsort von:

Kasten vorher | nachher

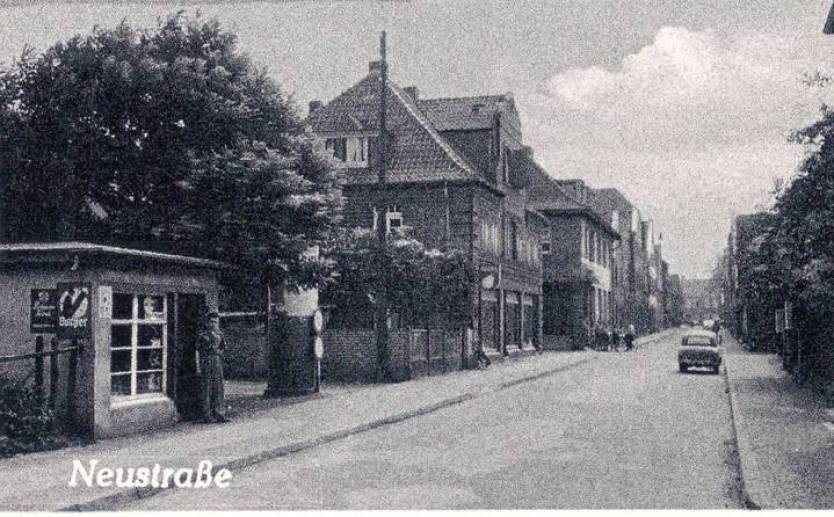

Die Neustraße - Ostgraben – Gartenstraße

Die Neustraße erfuhr seit ihrer Anlage im Jahre 1806 zahlreiche Namensänderungen. Die neue Straße war nach dem Großbrand anno 1806 neu entstanden. Die Anlage führte

durch zahlreiche Gärten, u. a. durch Bußmanns Garten. Zuerst wurde sie als „Remisenstraße“ benannt. Die Remise ist ein Wirtschaftsgebäude, das in der Regel an der rückwärtigen Grundstücksgrenze für

Fahrzeuge oder Geräte errichtet wurde. Die Remisenstraße wurde 1852 in Neustraße umbenannt. Mit der Anbindung an die Gartenstraße (im Hintergrund) zur Eröffnung des Bahnhofes und der Westdeutschen

Landeseisenbahn im Jahr 1903 erfuhr die Neustraße eine enorme Aufwertung. 1933 wurde die Neustraße als einer der ersten Entscheidungen der Nazis in Adolf-Hitler-Straße umbenannt. Gleich nach

Kriegsende erfolgte dann die Rückbenennung in Neustraße. Ein weiterer „historischer Augenblick“ auf der Neustraße ist weiter südlich in Richtung Stadt zu sehen.

Wir sehen auf dem Bild die Neustraße (nördlicher Teil - östliche Seite) Anfang der 1960er Jahre. Bei genauerer Betrachtung stellt man fest, dass sämtliche Gebäude auf dem Bild 2019 noch erhalten

sind.

Oben: Von rechts nach links:

Zusehen ist die ehemalige Spar- und Darlehenskasse, diese ist 1968 als Volksbank an die Kirchstraße umgezogen. In dem Gebäude war später eine Teestube untergebracht, die als beliebter Treffpunkt der

alternativen Szene in Sendenhorst galt. Später war hier das Diözesan-Büro der DPSG – Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg – untergebracht. Es folgt der Ostgraben.

Die ehemaligen Stadtgräben (Außen- und Innengräfte), sowie die Wallanlage wurden erst Ende des 18. Jahrhunderts zugeschüttet, bzw. „geschleift“ und bebaut. Ein Stück ehemaliger Stadtwall ist noch

erhalten, der Judenfriedhof an der Ostenpromenade (ca. 300 Meter in die Promenade rechts).

Bild: Kirmes! Neustraße in Blickrichtung Süd zur Stadtmitte hin.

Als nächstes Haus Börger mit dem Elektrogeschäft Josef Linnemann. Linnemann errichtete 1958 einen Neubau auf der anderen Straßenseite (heute Imbiss) und betrieb dort sein Geschäft.

Im 2. Weltkrieg war im Hs. Börger eine Wäscherei untergebracht. Hier befindet sich der neue „Historische Augenblick“ - die Elektrische Versorgung hat sich ebenfalls grundlegend geändert, wie man u.a.

an der Laterne erkennt. Es folgt eine Litfaßsäule, die bis in die 1980er dort stand, dann der Eingang Osten-Promenade. Folgt man dem Eingang der Promenade in Richtung Osten, so gelangt man zum

einzigen erhaltenen Stück Stadtwall, der „Wibbsenwall“. Hier liegt der erhalten gebliebene jüdische Friedhof, der im Jahr 2015 wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Erklärung

Wibbsenwall: In dem Sand, aus dem der Wall bestand, befanden sich zahlreiche Löcher, in denen die Wespen ihre Nester bauten. Die Löcher waren durch Sendenhorster gegraben worden, die sich hier am

Sand bedient hatten.

Links neben dem Eingang zur Promenade findet

sich der Kiosk von Willy Blechschmidt. Der fast legendäre Tabak- und Zeitschriftenhändler betrieb hier bis in die 1970er bereits sein 2. Geschäft. Das Erste betrieb er mit seiner Schwester Emma

Walter (Kurzwaren, zuletzt Oststraße, heute Geschermann) am Eingang der Neustraße [Standort Nr. 1] bevor er zur Nordstraße zog. Dort zuerst auf die Westseite [Standort Nr. 3] und dann auf die

Ostseite [Standort Nr. 4]. Der Ruf basiert auf der immer noch in Sendenhorst bekannten Aussage: „Bei Willy gibt es alles, und das war auch so!“ Tabakwaren, Spielzeug, Zeitschriften und viele

Kindheitserinnerungen verbinden sich mit W. Blechschmidt!

Links neben dem Eingang zur Promenade findet

sich der Kiosk von Willy Blechschmidt. Der fast legendäre Tabak- und Zeitschriftenhändler betrieb hier bis in die 1970er bereits sein 2. Geschäft. Das Erste betrieb er mit seiner Schwester Emma

Walter (Kurzwaren, zuletzt Oststraße, heute Geschermann) am Eingang der Neustraße [Standort Nr. 1] bevor er zur Nordstraße zog. Dort zuerst auf die Westseite [Standort Nr. 3] und dann auf die

Ostseite [Standort Nr. 4]. Der Ruf basiert auf der immer noch in Sendenhorst bekannten Aussage: „Bei Willy gibt es alles, und das war auch so!“ Tabakwaren, Spielzeug, Zeitschriften und viele

Kindheitserinnerungen verbinden sich mit W. Blechschmidt!

Bild:

Andere Straßenseite: Wohnhäuser Hoffmann, Jaspert, Garten, Feidieker

Auf der linken, westlichen Straßenseite

Thünenkötter (Im Bild vorletztes Haus) steht das einzige Haus, dass auf der Außengräfte (Gräfte = ehemaliger äußerer Stadtgraben) errichtet worden wurde. Bis auf die Ausfallstraßen und dieses

Teilstück an der Gartenstraße entlang bis zur Nordstraße, bildet der gesamte Promenadenring um Sendenhorst einen vollständigen Grüngürtel.

Auf der linken, westlichen Straßenseite

Thünenkötter (Im Bild vorletztes Haus) steht das einzige Haus, dass auf der Außengräfte (Gräfte = ehemaliger äußerer Stadtgraben) errichtet worden wurde. Bis auf die Ausfallstraßen und dieses

Teilstück an der Gartenstraße entlang bis zur Nordstraße, bildet der gesamte Promenadenring um Sendenhorst einen vollständigen Grüngürtel.

Im Hintergrund ist Geipings Wiese zu sehen. Bis Mitte der 1980er Jahre war hier der Kirmesplatz. Die Kirmes zog sich über die Gartenstraße bis zum Bahnhof und einige der Buden standen auch bis hier

auf die Neustraße.

Bild: Neustraße in Blickrichtung Süd zur Stadtmitte hin. Nach Neubau des alten Aldis auf der Gartenstraße (heute Fitness-Studio) wurde die Kirmes in den 1980er Jahren zum Lambertiplatz

verlegt.

Die Weststraße (Obere W., heute Fußgängerzone) von CH | März 2021

Die Weststraße ist sicher einer der ältesten Straßen innerhalb Sendenhorsts. Die Straße oder, damals besser der Weg, dürfte schon bestanden haben, als Sendenhorst erstmals als Dorf mit einer Kirche

im Jahr 1175 genannt wird. Da zu dem Zeitpunkt bereits die damalige romanische Kirche bestand, dürfte damit das Kirchdorf schon früher gegründet worden sein. Die erste Bauerschaft Seondenhurst

(Ersterwähnung 900 n.Chr.) lässt sich 500 m westlich verorten (vgl. Petzmeyer). Der Weg zur gemeinsam mit den anderen Bauerschaften „neuen“ Kirche führt ebenfalls hier entlang, so dass unsere Straße

wohl 1.000 Jahre alt sein könnte.

Bild rechts:

Luftaufnahme, Ende der 1960er Jahre, „Eingang“ zur heutigen Fußgängerzone (Einweihung 1988) mit den Brennereien Graute und Schulze Rötering (Gassner) Das Ensemble mit den Fachwerkhäusern Graute,

Löwenstein, Gaßner auf der rechten Seite Richtung Osten ist erhalten geblieben.

Bild rechts:

Luftaufnahme, Ende der 1960er Jahre, „Eingang“ zur heutigen Fußgängerzone (Einweihung 1988) mit den Brennereien Graute und Schulze Rötering (Gassner) Das Ensemble mit den Fachwerkhäusern Graute,

Löwenstein, Gaßner auf der rechten Seite Richtung Osten ist erhalten geblieben.

An der Weststraße, genauer an der Stelle des ehemaligen Bürgerhauses, wurden im Jahr 1975 riesige Fundamente und mittelalterliche Artefakte gefunden, so dass man davon ausgehen kann, dass sich hier

ein Adelssitz im Mittelalter befunden haben muss. Herrmann von Sendenhorst wird in dem Zusammenhang als möglicher Burgherr genannt, wahrscheinlich 12. Jahrhundert.

Bild links: Blick

in die Weststraße mit Beflaggung. Links. Scheune Schulze Rötering

Bild links: Blick

in die Weststraße mit Beflaggung. Links. Scheune Schulze Rötering

Der Bereich Drostenhof (hinter dem Bürgerhaus) war dem Areal zugeordnet, dem Hof des Drosten = Verwalter des Bischofs und der war adelig. Spätere Eigentümer, (Grafen von Merveldt) wohnten nicht mehr

am Ort.

An der Weststraße prägten vor allem die

Brenner das Stadtbild. So gab es hier auf engsten Raum 3 Brennereien, die auch heute noch die Stationen 1-3 des Brennereipfades bilden. Dieser umfasst insgesamt 12 Stationen, die an den ehemals

mindestens 12 Brennereien in der Stadt platziert sind.

An der Weststraße prägten vor allem die

Brenner das Stadtbild. So gab es hier auf engsten Raum 3 Brennereien, die auch heute noch die Stationen 1-3 des Brennereipfades bilden. Dieser umfasst insgesamt 12 Stationen, die an den ehemals

mindestens 12 Brennereien in der Stadt platziert sind.

Bild rechts: Familie Gassner- Schulze Rötering bei der Entdeckung der mittelalterlichen Artefakte im Jahre 1975

An der Weststraße waren dies die Brennereien Graute, Schulze Rötering und Sommersell. Viele Jahrzehnte waren die Brenner ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in der Stadt und die Brenner waren in vielen

gesellschaftlichen Bereichen der Stadt stark vertreten, so z.B. der Sparkassen-Redundant Bernhard Schulte Rötering. Auch nach dem Krieg wurde noch lange Jahre Korn in der Innenstadt und in der

Weststraße produziert.

Mit der Stadtsanierung in den 1970er Jahren realisierte man, dass die Brennereibetriebe in der Stadt nicht mehr zeitgemäß waren, die Geruchs- Verkehrs- und Schutzbelastung war einfach zu groß, gerade

bei Inversionswetterlage. Die Brennereien wurden in das umliegende Kirchspiel ausgesiedelt, z.B. gingen die Brennrechte der Brennerei Gassner an Martin Schulze Rötering über, der noch heute im

Kirchspiel Borbein brennt.  Dem Thema Brenner

wurde von dem Sendenhorster Künstler und Ehrenbürger Bernhard Kleinhans ein Kunstwerk gewidmet, die Quadriga. Dargestellt sind vier Arbeiter, die die Schlempe aus der Stadt abtransportieren mussten.

Die Schlempe entsteht als Nebenprodukt beim Brennen. Gleichzeitig wurde diese als hoch effizientes Mastfutter an das Vieh verfüttert. Da die meisten Brenner gleichzeitig landwirtschaftliche Betriebe

im Kirchspiel hatten, konnten somit eine effiziente Wertschöpfungskette entstehen. Die Quadriga stand zuerst vorm Bürgerhaus, wurde jedoch im Jahre 2015 an den Eingang der Fußgängerzone

versetzt.

Dem Thema Brenner

wurde von dem Sendenhorster Künstler und Ehrenbürger Bernhard Kleinhans ein Kunstwerk gewidmet, die Quadriga. Dargestellt sind vier Arbeiter, die die Schlempe aus der Stadt abtransportieren mussten.

Die Schlempe entsteht als Nebenprodukt beim Brennen. Gleichzeitig wurde diese als hoch effizientes Mastfutter an das Vieh verfüttert. Da die meisten Brenner gleichzeitig landwirtschaftliche Betriebe

im Kirchspiel hatten, konnten somit eine effiziente Wertschöpfungskette entstehen. Die Quadriga stand zuerst vorm Bürgerhaus, wurde jedoch im Jahre 2015 an den Eingang der Fußgängerzone

versetzt.

Bild links: Spielende Kinder auf der Weststraße, Blick bis zum Fuselpättken, links: Haushaltswaren Meyer

Zum Glück wurde durch den Einsatz einiger engagierter Bürger verhindert, dass das Fachwerkensemble niedergerissen wurde. Dieses stellt heute eine Perle und ein Entree in die immer noch schöne

Innenstadt von Sendenhorst dar. Graute, Liebesgasse, Haus Löwenstein, Gassner. Denn die Stadtsanierung hat natürlich nicht, wie oft propagiert, zu einem Kahlschlag geführt. Einige wunderschöne

Fachwerkhäuser konnten gerettet werden. Und wenn auf den alten Fotos die Häuser auch so schön aussehen, die Innenstadt und die Weststraße war eng, gerade in den Hinterhof-Bereichen. So zu erkennen

auf den Luftaufnahmen. Kleine Gewerbebetriebe machten den knappen Platz noch knapper und der Wohnraum in den nach außen „schönen“ Gemäuern war eher bescheiden. So konnte Bernhard Hölscher in seinem

eigenen Zimmer nicht aufrecht stehen, die Toilette im Hof, die Liste ließe sich fortsetzen…

Seit 1988 ist die „alte“ Weststraße Fußgängerzone. In den 1960ern war die Straße beidseitig befahrbar, da hieß es aufpassen, wenn man aus der Tür trat  oder bei Kaupmann

aus der Wirtschaft. Kaupmann / Klümper war ein Hotel mit Gastwirtschaft, Kegelbahn und Saalbetrieb. Bevor Bernhard Kaupmann den Betrieb übernahm, hieß die Wirtschaft Hullerum / Klümper.

oder bei Kaupmann

aus der Wirtschaft. Kaupmann / Klümper war ein Hotel mit Gastwirtschaft, Kegelbahn und Saalbetrieb. Bevor Bernhard Kaupmann den Betrieb übernahm, hieß die Wirtschaft Hullerum / Klümper.

Bild: Vor Bau des Bürgerhauses 1975 – Hölscher - Kaupmann – Schulze Rötering

Im Zuge der Stadtsanierung entstand hier an der Stelle 1975 das Sendenhorster Bürgerhaus, das nun auch schon wieder Geschichte ist. Auch dieses Haus war berühmt für seine legendären Feiern, sowie die

vielen unterschiedlichen Pächter. Sowohl Johannisbrüder als auch St. Martinusschützen haben hier wahrhaft rauschende Feste gefeiert. Aber auch der Karneval, unzählige Hochzeiten und private Feiern

galt es, hier zu feiern. Viele persönliche Erinnerung sind an den Saalbetrieb –  Hier haben viele

Sendenhorster das Tanzen erlernt. Theo Debbelt aus Drensteinfurt war der legendäre Tanzlehrer, genannt Theo 123…. Sogar der Sendenhorster Let‘s Dance Gewinner Alexander Claws hat hier das Tanzen wohl

erlernt.

Hier haben viele

Sendenhorster das Tanzen erlernt. Theo Debbelt aus Drensteinfurt war der legendäre Tanzlehrer, genannt Theo 123…. Sogar der Sendenhorster Let‘s Dance Gewinner Alexander Claws hat hier das Tanzen wohl

erlernt.

Im Keller gab es 3 Kegelbahnen, eine Sektbar und natürlich den Schießkeller, in dem die Martinus-Sportschützen beheimatet waren. 2019 wurde das Gebäude komplett umgebaut.

Bild: 1930er – Stahlhelm tritt auf der Weststraße an.

Viele Sendenhorster

wünschen sich mitunter noch Kaupmanns Saal oder das Bürgerhaus zurück, aber auch hier: Es war viel zu wenig Platz, der Notausgang endete z.B. damals in Hölschers Werkstatt was natürlich überhaupt

nicht dem Brandschutz entsprach.

Viele Sendenhorster

wünschen sich mitunter noch Kaupmanns Saal oder das Bürgerhaus zurück, aber auch hier: Es war viel zu wenig Platz, der Notausgang endete z.B. damals in Hölschers Werkstatt was natürlich überhaupt

nicht dem Brandschutz entsprach.

Bild: Wohnhaus Brennerei Sommersell, Meyer, alte Mauer zum Pfarrgarten

In den 1970/80ern war die Straße Teil des „Sendenhorster Ei“ Die Runde um die Kirche, an der Eisdiele vorbei und dann mit Schmackes um die Kurve in die Weststraße, um die Kirche herum und dann noch

einmal Vollgas. So wird berichtet, dass es durchaus möglich ist, die Runde 30 x auf dem Motorrad auf einem Rad zu fahren.

Bild:

Luftaufnahme Kirchstraße / Weststraße Ende der 1960er Jahre: von links Volksbank, Plüschke, Brandhove, Mössing,

Bild:

Luftaufnahme Kirchstraße / Weststraße Ende der 1960er Jahre: von links Volksbank, Plüschke, Brandhove, Mössing,

Hölscher, Kaupmann (2 Gebäude), Melker Schulze Rötering, Wirtschaftsgebäude Schulze Rötering

In Erinnerung ist aus den 1980ern geblieben, wie unter den Schlafzimmerfenstern regelmäßig Panzerkolonnen mit bis zu 50 Panzern durchs Bild fuhren, der Kalte Krieg war ja noch mitten im Gange.

Nach Abriss der Scheune Rötering, Haus Sommersell, Meyer wurde 1971 hier ein Mehrfamilienhaus errichtet. Hier war viele Jahre der Supermarkt Coop und später der Drogeriemarkt Schlecker, der 2008

schloss. Auf der der anderen Seite entstand der AWA. Später wurde dieser zu Rewe und dann zu „Nah und frisch“. 2001 siedelte der dann zur Oststraße um. Dies bedeutete schwierige Jahre für die Straße.

Nach langem Dornröschenschlaf hat sich aber dann wieder Leben aufgetan. In den 2010ern konnte der Trend umgekehrt werden. Dank großen Engagement des Einzelhandels entstanden neue Geschäfte, u.a. der

IhrPlatz. Dank aufblühender Gastronomie und der Stadt gelang es, die Fußgängerzone zu reanimieren. Mit der Innenstadtverschönerung zum Stadtjubiläum 2015 erfuhr die Fußgängerzone eine Aufwertung und

viele Auswärtige, Patienten des Stiftes und Touristen loben den schönen Spielplatz mit „Fines Laden“ oder die Rote Bank und das Bücherregal, immer mit Blick auf St. Martin.

2015 stiftete der Heimatverein eine bronzene Hinweistafel zum Gedenken an das Geburtshaus Josef Spithövers, wohl dem größten Sohn der Stadt. Das Geburtshaus Spithövers, der aus prekären Verhältnissen

stammte, befand sich ebenfalls in der Weststraße, jedoch etwas abseits der Straße. (Bereich kommunales Forum, hinter Gasse) Die Straße hat bestimmt noch viel mehr Geschichten gesehen in bestimmt

1.000 Jahren Geschichte, Märsche, Kriege, Prozessionen,  Umzüge und man kann

klar erkennen: Geschichte ist immer ein Fluss, alles ändert sich und die viel gescholtene Stadtsanierung hat sich doch zum Guten entwickelt, denn viele schöne und denkmalgeschützte Gebäude sind auch

erhalten geblieben und schließlich ist die bald fast 50 Jahre her. Die schönen alten Häuser sind der 100-Schlösser-Route, die hier durch führt, absolut würdig! Nun fehlt nur noch eine

Umgehungsstraße.

Umzüge und man kann

klar erkennen: Geschichte ist immer ein Fluss, alles ändert sich und die viel gescholtene Stadtsanierung hat sich doch zum Guten entwickelt, denn viele schöne und denkmalgeschützte Gebäude sind auch

erhalten geblieben und schließlich ist die bald fast 50 Jahre her. Die schönen alten Häuser sind der 100-Schlösser-Route, die hier durch führt, absolut würdig! Nun fehlt nur noch eine

Umgehungsstraße.

Josef Spithöver – Waise und Wohltäter

Ein Sendenhorster

in Rom und Stifter des St. Josef-Stifts (1813 – 1892)

Ein Sendenhorster

in Rom und Stifter des St. Josef-Stifts (1813 – 1892)

Josef Spithöver wurde geboren zu Sendenhorst in Westfalen am 11. Oktober 1813 und starb am 12. Januar 1892 in Rom, wo er seit dem 31. Dezember 1841 gelebt hatte. Er war das jüngste von sechs Kindern.

Sein Vater Theodor Spithöver war Zimmermann und Holzhändler, seine Mutter Katharina war eine geborene Hagedorn. Die Familie geriet in große wirtschaftliche Bedrängnis in Folge der langen

napoleonischen Besatzungszeit. Ein Stadtbrand vernichtete das Spithöversche Wohnhaus und Theodor Spithöver verstarb im Sommer 1814 an Tuberkulose. Die Familie lebte in den folgenden Jahren in größter

Armut in einem stallähnlichen Raum, in dem es praktisch keine Möbel gab; eine Strohschütte musste als Bett dienen. Josef war offensichtlich ein aufgewecktes Kind; daher beschäftigte ihn der damalige

Bürgermeister Langen mit Dienstleistung in seinem Haus, zog ihn aber auch schon früh zu Schreibarbeiten im Rathaus heran, wo er schließlich als Schreiber angestellt wurde. Der Lebensweg Spithövers

wurde vom katholischen Glauben und dem Wertesystem seiner Heimatstadt geprägt, deren geistig-gesellschaftlicher Mittelpunkt die Kirche darstellte.

Buchbinderlehre und Wanderjahre

Buchbinderlehre und Wanderjahre

Spithöver entschloss sich, das Buchbinderhandwerk zu erlernen und begab sich nach Abschluss der Lehre auf Wanderschaft durch mehrere Länder Europas. In Prag fand er nur eine Stelle als Vergolder –

das war zugleich eine Spezialisierung in seinem Handwerk als Buchbinder. Nach und nach wuchs in ihm der Wunsch, nach Rom zu gehen, wo er am letzten Tag des Jahres 1841 eintraf. Es war eine Stunde vor

Sonnenuntergang und seine Barschaft war auf 6 Silbergroschen zusammengeschmolzen. Rom war damals noch die Hauptstadt des Kirchenstaates, der große Teile Mittelitaliens umfasste. Die Stadt selbst

hatte etwa 160.000 Einwohner. Es gab zahlreiche deutsche Handwerker in Rom, die sich zu Zünften bzw. religiös geprägten Bruderschaften zusammengeschlossen hatten. Allerdings gab es keine

deutschsprachige Gilde der Buchbinder. Schon am 10. Januar 1842 konnte er bei dem angesehensten Buchbinder Roms eine Stelle als Vergolder antreten. Er hatte in ihm einen liebenswerten und gütigen

Dienstgeber. Spithöver lernte verhältnismäßig schnell Italienisch und wurde sehr bald heimisch in Rom.

Handwerker mit deutschen

Tugenden.

Handwerker mit deutschen

Tugenden.

Er pflegte regen Kontakt mit den zahlreichen deutschen Landsleuten, die sich für kürzere oder längere Zeit in Rom aufhielten, darunter insbesondere viele Maler, die vom Licht des Südens und den

antiken Ruinen angezogen wurden. Unter ihnen fand Spithöver echte Freunde, insbesondere ist der aus Münster stammende Wilhelm Achtermann zu nennen. Spithöver war ein guter Handwerker, fleißig und

pünktlich, der seine Arbeit zuverlässig und sorgfältig ausführte. Sein Meister entlohnte ihn daher großzügig. Spithöver erkannte schnell, dass die deutschen Handwerker und Künstler aufgrund

mangelnder Sprachkenntnisse in Rom nur wenig geistige Anregungen fanden. Daher gründete er bereits zwei Jahre nach seiner Ankunft einen Leseverein für deutsche religiöse Zeitschriften. Er selbst fand

aber auch rasch Zugang zu kirchlichen Einrichtungen, insbesondere zur Erzbruderschaft am Campo Santo Teutonico, der er seit 1846 auch als Mitglied angehörte. Hier konnte Spithöver, der ein sehr

wacher Geist war, zahlreiche wertvolle Kontakte knüpfen. Spithöver gründet die erste deutsche Buchhandlung in Rom Zudem hatte er ein feines Gespür für die Bedürfnisse seiner Zeit, was ihn befähigte,

zu Wohlstand zu gelangen. Seine aufrichtige Glaubenshaltung nährte aber immer seine Überzeugung, dass Wohlstand Aufgabe am bedürftigen Mitmenschen bedeutet: Er war zeitlebens ein großherziger Helfer

von in Not Geratenen. Durch seine Kontakte zu den unterschiedlichen katholischen deutschen Rombesuchern bzw. dort beruflich tätigen, erkannte er sehr bald, dass es diesen wie auch den

wissenschaftlichen und religiösen Institutionen und Gemeinschaften an neuerer deutscher Literatur mangelte. Es gelang ihm bereits im Sommer 1845 am Spanischen Platz die erste deutsche Buchhandlung in

Rom zu eröffnen, mit der er sehr bald auch eine verlegerische Tätigkeit verband.

Treffpunkt für deutsche

Künstler

Treffpunkt für deutsche

Künstler

Die Buchhandlung Spithövers spielte für viele der deutschen Bewohner und Reisenden noch eine weitere wichtige Rolle: Sie war regelmäßiger und wichtigster Treffpunkt der Fremden; allabendlich kamen

viele zu ihm und versammelte sich in einem Raum hinter dem Laden zur Konversation. Eine besonders interessante Persönlichkeit bei diesen Gesprächen war der damals sehr bekannte deutsche Maler

Friedrich Overbeck. Durch diese Kontakte erwarb Spithöver en passant ein solides Wissen über Kunst, was ihn befähigte auch auf diesem Gebiet geschäftlich tätig zu werden. In der Erzbruderschaft am

Campo Santo Teutonico war Josef Spithöver seit 1850 Camerlengo (Geschäftsführer) dieser Einrichtung, die er kommissarisch schon seit 1848 geleitet hatte. Das Priesterkolleg am Campo Santo Teutonico

wurde in der Folge nicht zuletzt durch das Engagement Spithövers zu einer immer wichtigeren Einrichtung für die Seelsorge der deutschen Katholiken in Rom. Schwunghafter Handel mit wertvollen antiken

Kunstwerken.

Im Jahr 1862 gelang es Spithöver, eine 7,5 Hektar große Besitzung am Rande Roms zu erwerben: Hier war in der Antike der berühmte Garten des Sallust gewesen. Hier ließ Spithöver eine Villa für sich

erbauen. Auf dem Grundstück wurden in der Folgezeit zahlreiche Antiken entdeckt, über die der Grundeigentümer frei verfügen konnte: Ihr Verkauf machte ihn zu einem wirklich vermögenden Mann. Doch er

verwendete sein Vermögen so, wie er es immer gehalten hatte: als anvertrautes und entsprechend zu verwaltendes Gut für Bedürftige.  Es

ist naheliegend, dass er dem Campo Santo einiges zukommen ließ – insbesondere stiftete er den Grundstock der heutigen Bibliothek. In Rom gab es ein kleines Krankenhaus, das ursprünglich der deutschen

Bäckergilde gehörte und ihren Kranken diente. Nach Auflösung der Gilde galt es, auf diesem Grundstock an eine Neugründung für die deutschsprachigen Bürger in Rom zu denken. Man fand für die Betreuung

der Einrichtung die Kongregation der Barmherzigen Schwestern vom Hl. Kreuz aus dem Kanton Schwyz, die auch eine Schule für deutschsprachige Mädchen übernahmen. Das ganze Unternehmen wurde aber sehr

schnell zu klein und erwies sich in jeder Hinsicht als unzureichend. Die Schwestern – obwohl mittellos – beschlossen, ein großes Haus in der Nähe des Collegium Germanicum zu erwerben, zum Preis von

360.000,- L. Spithöver streckte die Summe vor, überraschte die Schwestern auch immer wieder mit großen Spenden. Er sorgte mit eigenen Mittel auch für wichtige Teile der Ausstattung des Hauses. Seine

wichtigste Stiftung:

Es

ist naheliegend, dass er dem Campo Santo einiges zukommen ließ – insbesondere stiftete er den Grundstock der heutigen Bibliothek. In Rom gab es ein kleines Krankenhaus, das ursprünglich der deutschen

Bäckergilde gehörte und ihren Kranken diente. Nach Auflösung der Gilde galt es, auf diesem Grundstock an eine Neugründung für die deutschsprachigen Bürger in Rom zu denken. Man fand für die Betreuung

der Einrichtung die Kongregation der Barmherzigen Schwestern vom Hl. Kreuz aus dem Kanton Schwyz, die auch eine Schule für deutschsprachige Mädchen übernahmen. Das ganze Unternehmen wurde aber sehr

schnell zu klein und erwies sich in jeder Hinsicht als unzureichend. Die Schwestern – obwohl mittellos – beschlossen, ein großes Haus in der Nähe des Collegium Germanicum zu erwerben, zum Preis von

360.000,- L. Spithöver streckte die Summe vor, überraschte die Schwestern auch immer wieder mit großen Spenden. Er sorgte mit eigenen Mittel auch für wichtige Teile der Ausstattung des Hauses. Seine

wichtigste Stiftung:

Ein Spital für seine Heimatstadt Sendenhorst

Seine wichtigste Stiftung aber war das St. Josef-Stift in Sendenhorst, seiner Geburtsstadt. Der briefliche Kontakt zu Verwandten, vor allem aber zu einem Freund seiner Jugendzeit, war nie abgerissen.

Er wusste, dass die Pfarrgemeinde gern ein Krankenhaus errichtet hätte, für das dringender Bedarf bestand, die Mittel jedoch fehlten. In einem Brief an den damaligen Pfarrverwalter der

Kirchengemeinde spricht er von seiner Absicht, dies Krankenhaus auf seine Kosten erbauen zu lassen. Er begründet dies mit der bitteren Armut seiner Kindheit, in der seine Mutter mit ihren Kindern

durch gute, von christlichem Geist beseelte Mitmenschen doch immer wieder Hilfe erfahren hätte, obwohl die allgemeine Armut im Ort damals bedrückend war. Er, Spithöver, könne diesen Menschen nicht

mehr danken, da sie längst verstorben seien, doch eine Einrichtung, die den Pflegebedürftigen, aber auch den Kindern zu Gute käme, sehe er als den besten Dank an, der jetzt möglich sei. Ein Haus für

Kranke, Alte und Waisenkinder Er legte sehr wohl fest, was die Einrichtung leisten solle: Krankenpflege, Übermittagbetreuung armer Kinder, Aufnahme von Waisenkindern, Altenheim, Bereitstellung einer

öffentlichen Waschküche für die armen Leute, ambulante Krankenpflege. Das Zentrum solle die Kapelle bilden. Die Pflege im Haus sollten die Franziskanerinnen von Münster St. Mauritz übernehmen, die

bis auf den heutigen Tag im Haus tätig sind.

Der Bau nach dem Entwurf des münsterschen Architekten Wilhelm Rincklake kostete 360.000,- Goldmark; zusätzlich stiftete Spithöver den Betrag von

300.000,- Goldmark, aus dessen Erträgen Bedürftige kostenfrei versorgt werden sollten. Dieses Vermögen ist durch die Inflation nach dem Ersten Weltkrieg verloren gegangen. Das St. Josef-Stift hat

sich zu einer anerkannten Klinik für orthopädische und rheumatologische Krankheitsbilder entwickelt. Daneben werden – ganz in Erfüllung der Spithöverschen Anliegen – vier Altenheime geführt; eines

dient unmittelbar den Menschen in Sendenhorst. Nach wie vor bildet die große Kapelle – eher eine kleine Kirche – den Mittelpunkt des gewaltig gewachsenen Gebäudekomplexes. Quelle: Ofenbach, Elvira:

Josef Spithöver. Ein westfälischer Buchhändler, Kunsthändler und Mäzen im Rom des 19. Jahrhunderts. Verlag Schnell & Steiner 1997 Text: Pastor Fritz Hesselmann, Sendenhorst 2017 Sendenhorst im

19. Jahrhundert: Josef Spithövers Heimatstadt t war arm, er selbst kam aus der „ärmsten Familie Sendenhorsts“ Josef Spithöver hatte das Glück, das Buchbinderhandwerk zu erlernen. Nach Wanderjahren

durch Europa ließ er sich 1841 in Rom an. Am Spanischen Platz gründete Josef Spithöver 1845 die erste deutsche Buchhandlung in Rom, die bald zu einem Treffpunkt für Künstler und deutsche Romreisende

wurde. Als erfolgreicher Kaufm Dann wurde Josef Spithöver ein bedeutender Mäzen. Seine bedeutendste Stiftung war 1889 das St. Josef-Stift für seine Heimatstadt Sendenhorst. Damit wollte er die Hilfe,

die seiner Familie zuteil geworden war, wieder gut machen. Josef Spithöver starb am 12. Januar 1892 und ist auf dem Campo Santo Teutonico in Rom beerdigt.

Der Bau nach dem Entwurf des münsterschen Architekten Wilhelm Rincklake kostete 360.000,- Goldmark; zusätzlich stiftete Spithöver den Betrag von

300.000,- Goldmark, aus dessen Erträgen Bedürftige kostenfrei versorgt werden sollten. Dieses Vermögen ist durch die Inflation nach dem Ersten Weltkrieg verloren gegangen. Das St. Josef-Stift hat

sich zu einer anerkannten Klinik für orthopädische und rheumatologische Krankheitsbilder entwickelt. Daneben werden – ganz in Erfüllung der Spithöverschen Anliegen – vier Altenheime geführt; eines

dient unmittelbar den Menschen in Sendenhorst. Nach wie vor bildet die große Kapelle – eher eine kleine Kirche – den Mittelpunkt des gewaltig gewachsenen Gebäudekomplexes. Quelle: Ofenbach, Elvira:

Josef Spithöver. Ein westfälischer Buchhändler, Kunsthändler und Mäzen im Rom des 19. Jahrhunderts. Verlag Schnell & Steiner 1997 Text: Pastor Fritz Hesselmann, Sendenhorst 2017 Sendenhorst im

19. Jahrhundert: Josef Spithövers Heimatstadt t war arm, er selbst kam aus der „ärmsten Familie Sendenhorsts“ Josef Spithöver hatte das Glück, das Buchbinderhandwerk zu erlernen. Nach Wanderjahren

durch Europa ließ er sich 1841 in Rom an. Am Spanischen Platz gründete Josef Spithöver 1845 die erste deutsche Buchhandlung in Rom, die bald zu einem Treffpunkt für Künstler und deutsche Romreisende

wurde. Als erfolgreicher Kaufm Dann wurde Josef Spithöver ein bedeutender Mäzen. Seine bedeutendste Stiftung war 1889 das St. Josef-Stift für seine Heimatstadt Sendenhorst. Damit wollte er die Hilfe,

die seiner Familie zuteil geworden war, wieder gut machen. Josef Spithöver starb am 12. Januar 1892 und ist auf dem Campo Santo Teutonico in Rom beerdigt.

Diese historischen AugenBLICKE wurden gesponsort von:

Polizeibericht

Polizeibericht