Sagen & Erzählungen aus Sendenhorst 01.06.2015 | A. Stafflage 1952

Sagen, Spukgeschichten und Erzählungen gibt es auch hier in Sendenhorst; Im Stadtarchiv lässt sich folgender Text vom Lehrer Stafflage finden, der hier originalgetreu wiedergegeben wird:

Vor 20 Jahren (1932, also mittlerweile 83 Jahren) stießen Arbeiter auf dem Steinkühlerfeld (Ahlener Damm in Richtung Ahlen) auf zwei Urnen, die 42 Gold- und 3.000 Silbermünzen enthielten. Sie müssen

um 1425 n. Chr. der Erde anvertraut sein. Eigenartig ist, daß die Aufdeckung des Schatzes fast völlig übereinstimmt mit dem Inhalt einer Sage

DER VOLKSMUND BERICHTET:

Einst ritt ein Kaufmann bei Sendenhorst über die alte Handelsstraße. Hin und wieder griff er nach seinem reich mit Geldstücken gefüllten Felleisen, das er am Sattelzeuge befestigt hatte. Freundlich

grüßte er einen Landmann, der neben der einsamen Straße mit seinen Gäulen braune Furchen in den holprigen Acker zog. Als dieser dem Reiter nachblickte, sah er, wie sich ein Gegenstand vom Pferde

löste und auf die Erde fiel.

Bild:

Der große Hardtteich: Hier soll er umgehen, der große schwarze Hund - Hier möchte man ihm lieber nicht begegnen... Foto: Jürgen Peuker 2014

Er lief nach der Stelle und war außer sich vor Freude, als ihm aus einem Ledersack viele Geldstücke entgegenblinkten. Der Bauer versteckte das Geld und pflügte ruhig

weiter. Inzwischen hatte der Kaufmann den Verlust seines Vermögens bemerkt. Wiederholt ritt dieser die letzte Wegstrecke auf und ab. Vergebens untersuchte er jedes Schlagloch und jede Wagenspur. In

der festen Überzeugung, daß nur der Bauer das Geld haben könne, ritt er auf den Acker und fragte den Landmann nach dem Schatz. Doch dieser schaute kaum auf. Ihn störte weder das Flehen des Kaufmanns

noch eine versprochene hohe Belohnung. Zuletzt rief der verzweifelte Reiter dem Finder die Worte zu: »Nur du kannst mein Geld haben. Der Fluch soll an dem Schatz kleben. Keinem soll er Glück bringen.

Niemals soll auf deinem Hofe ein männlicher Erbe geboren werden!« Dann sprengte er davon. Ein unheimliches Grauen erfasste den Bauern. Krumm und schief lief der Pflug durch das Land. »Lieber will ich

einen Erben haben als das viele Geld«, murmelte er grübelnd vor sich hin. In der Abenddämmerung ging er hin und vergrub den Schatz. Das streng gehütete Geheimnis nahm er mit ins Grab. Es ist

Tatsache, dass der eingangs genannte Gold- und Silberschatz den Findern und den Aufkäufern kein Glück gebracht hat.

EINE ANDERE ERZÄHLUNG REICHT EBENFALLS INS MITTELALTER ZURÜCK.

Damals zählte der Sendenhorster Freistuhl, der sich an der Königsstraße unweit des Hofes Tergeist befand, zu den bedeutendsten in Westfalen. Zu den Unschuldigen, die der Feme zum Opfer fielen,

gehörte ein angesehener Bürger namens Hesso. Dieser, so erzählt man, war mit vielen Gästen zu einer Hochzeit auf dem Hofe Schulze Horstrup geladen. Die anwesenden Schöffen der Feme unterhielten sich

in einer geheimnisvollen, den anderen Gästen nicht verständlichen Sprache über Bürger, die als verfemt dem Freigericht verfallen waren. Trotz der frohen Stimmung schenkte man ihnen kaum Beachtung.

Nur Hesso, der genau zugehört hatte, bedeutete ihnen, daß er sie verstanden habe. In der Angst, daß Hesso sie verraten könne, schmiedeten die entsetzten Schöffen einen furchtbaren Plan. Sie brachen

auf, flochten einen Weidenstrick und lauerten ihm auf. Die Gäste rieten Hesso zu einem Umweg. Dieser lehnte ab. Als er jedoch auf dem Heimweg war, sprangen die Schöffen wie gemeine Mörder aus dem

Dickicht, warfen ihm die Weide um den Hals und hängten ihn an einem Baum auf. Diese Untat soll den Bischof als Landesherrn veranlaßt haben, die Feme in seinem Bezirk aufzuheben. Noch heute erinnert

ein am Weg stehendes Kreuz an jene Freveltat.

VON EINEM FAST UNDURCHDRINGLICHEN WALDSTÜCK IM KIRCHSPIEL GEHT FOLGENDE SAGE:

Auf einem naheliegenden Bauernhof verwalteten zwei Brüder gemeinsam das Erbe. Als sie später uneinig wurden, verdrängte man den rechtmäßigen Besitzer vom Hofe. Da dieser sich aber von seinem Gute

nicht trennen wollte, zog er in den nahen Wald. Von hohen Baumkronen aus hielt er täglich von früh bis spät Ausschau nach dem Leben und Treiben auf dem Hofe. Aber nur selten bekam man ihn zu Gesicht.

Die Sehnsucht und die Sorge um seinen Besitz ließen ihn auch nach dem Tode keine Ruhe finden. Weiterhin bewohnt sein Geist den Wald und die ringsum liegenden Wiesen, die er mitunter im Wirbelwind

umkreist. Jedes Jahr, berichtet der Volksmund, nähert sich der Geist um einen Hahnenschritt dem Hof. Noch vor einigen Jahren veranlasste ein unheimliches Geräusch, das sich entfernte, wenn man ihm

nachging, aber näher kam, wenn man zurückwich, zwei handfeste Bürger, die in dem Busch eine Weihnachtstanne holen wollten, zur Flucht.

NACH EINER WEITEREN ERZÄHLUNG SOLL SÜDLICH VON DER STADT DAS SPINNMÖDERKEN WOHNEN.

Vor ihm brauchte man keine Furcht zu haben, denn meist trat es als Freundin der Kirchspielbewohner auf. Doch zogen es die Kinder auf dem Schulweg vor, den Aufenthaltsort des Spinnmöderken zu

meiden.

VON EINEM GROSSEN KRIEG

Seit alters her hört man am Herdfeuer die folgende Erzählung: Einmal wird ein großer Krieg ausbrechen. Dann wird sich in der hiesigen Gegend eine blutige Schlacht abspielen. Wenn dann ein Hauptmann

durch das Südtor in die Stadt reitet, so ist das ein Zeichen, dass die Bevölkerung fliehen muß. Sie muss dann schnell das nötige Essen einpacken und sich drei Tage in »Fiehens Büschken« verborgen

halten. Während dieser Zeit wird der Feind im Osten und Süden der Stadt Kanonen auffahren und über Sendenhorst hinweg die Stadt Münster beschießen. Diese selbst wird dann in einen großen Steinhaufen

verwandelt werden.

WEITERE HERDFEUERGESCHICHTEN ERZÄHLEN VON EINEM SCHWARZEN HUND...

mit einem gewaltigen Kopf und zwei glühenden, zinntellergroßen Augen, der auf der Hardt sein Unwesen trieb, von einem Kaplan ohne Kopf, der sich im weiten Brökerfeld aufhielt, von dem Zauberer

Steltenkämper, der am »Witten Paohl« den Teufel traf, ihm seine Seele verschrieb und dafür einen Zauberstab bekam.

Vom Rathaus und von seinen Bürgermeistern Vor 1960 | Bernhard Fascies

Über das Rathaus in Sendenhorst & dessen Bürgermeistern gibt es viel zu berichten. SENDENHORST Um zwei Mittelpunkte spielt sich in unserem westfälischen Landstädtchen seit dem ausgehenden Mittelalter das öffentliche Leben ab, und zwar um Kirche und Rathaus. Stellt jene das Wahrzeichen des religiösen Gemeinschaftslebens dar, so dieses den Mittelpunkt des städtischen Gemeinwesens. Beide ragen, wo ein glückliches Geschick es gefügt hat, als die Jahrhunderte überdauernde Zeugen wechselvoller geschichtlicher Vergangenheit in unsere Tage hinein. Sendenhorst kann sich solchen Glückes nicht freuen, denn Kirche und Rathaus, wie sie heute das Stadtbild beherrschen, verdanken einer sehr jungen Zeit ihr Entstehen.

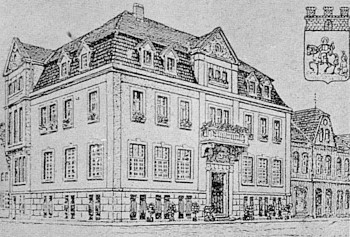

Bild:

Bild:

Das neue Rathaus mit dem Wappen

Von dem ältesten Rathaus der Stadt ist uns nichts mehr als die Nummer, die es im Häuserbuch der Stadt getragen hat, bekannt. Ein im Jahre 1750 von Pfarrer Dr. Kuipers angelegtes Verzeichnis führt es

als Nr. 234 auf. Die Mitteilung, so dürftig sie ist, besagt uns doch etwas sehr Wertvolles: Das älteste Rathaus hat nicht auf dem Platz des heutigen gestanden, es hat vielmehr im Nordviertel gelegen,

in der Nähe des Schöckingschen, jetzt Sickmannschen Hauses und der Schule. Hier mag es länger als seine kurzlebigen Nachfolger Bestand gehabt und als Wahrzeichen der Stadt Jahrhunderte überschaut

haben. Die unruhvollen Zeiten des ausgehenden Mittelalters, die religiösen Wirren der Reformation, die auch an die vom hl. Martinus beschützten Mauern Sendenhorsts ihre Wellen geschlagen hat, die

Zeiten, da vor gerade 400 Jahren die Wiedertäufer ihre Herrschaft in Münster gewannen und verspielten, die furchtbaren Jahrzehnte des 30jährigen Krieges, der Einfall der Spanier (1628) und Hessen

(1637), die harten Unglücksjahre des Siebenjährigen Krieges und der napoleonischen Fremdherrschaft waren Zeiten von Not und Tod, die das älteste Rathaus erlebt hat, da immer wieder die feindlichen

Mächte im Land standen und wie Wilde plündernd und mordend die Gegend unsicher machten. Sorgenvoll kamen dazumal die Ratsherren unter ihren beiden alljährlich aus der Bürgerschaft erwählten

Bürgermeistern in der Ratsstube zusammen, um zu beraten, wie sie die Lasten der Besatzung tragen, wie sie die Habe der Bürger schützen könnten. Aber es war nicht immer Krieg im Lande. Die glücklichen

Zeiten des Friedens mehrten Reichtum und Wohlstand der Stadt. Dann war es leichter, Bürgermeister und Ratsherr zu sein und manches Schützenfest der Johannisbrüder mag auf dem Saale des Rathauses

gefeiert worden sein, fröhliche Unterbrechung alltäglichen Dienstes. Ein altes Protokoll vom 11. 7. 1794 meldet der Nachwelt, daß das älteste Sendenhorster Rathaus auch für gesellige Zwecke

Verwendung fand. Jahrhunderte mag es so im Dienste der Bürgerschaft sein Leben gefristet haben, bis es im Jahre 1806 einem der furchtbarsten Brände, von dem Sendenhorst im Verlauf seiner Geschichte

heimgesucht wurde, zum Opfer gefallen ist. Dieser Rathausbrand ist ein eigenartiges Sinnbild des düsteren unheilvollen Zeitgeschehens zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Napoleons siegreiches Heer brach

in die deutsche Heimat ein, Jahre der Fremdherrschaft begannen, die vieles änderten. Der Bürgermeister leitete als „Maire“ die Geschicke der Stadt, die nach dem Friedensschlusse zwischen Napoleon und

dem König von Preußen im Jahre 1808 dem Großherzogtum von Berg einverleibt wurde. Dies war nach französischer Verwaltungseinteilung in Departements (etwa eine Provinz) gegliedert, die in

Arrondissements (Regierungsbezirke) zerfielen, die wiederum in Kantons (Kreise) eingeteilt waren. Maire Langen verwaltete also die Bürgermeisterei Sendenhorst im Kanton Ahlen, Arrondissement Hamm,

Departement der Ruhr.

Für viele Neuerungen französischen Stiles hatte das uns bekannte erste Rathaus seine Räume nicht mehr herzugeben brauchen. Doch hat es noch kurz vor seinem Untergange, als 1802 die Preußen Besitz

nahmen von dem alten Fürstbistum Münster, den Anbruch der neuen Zeit preußischer Herrschaft erlebt. Nach den Freiheitskriegen sollten diese endgültig die Geschicke der Stadt bestimmen. Es war der

neue Geist der Stein-Hardenbergschen Reform, der in die Verwaltung der Stadt Sendenhorst einzog. Am Marktplatz - erst der Brand von 1806 hatte diesen freien Platz im Herzen der Stadt geschaffen - war

inzwischen ein neues Rathaus erstanden; unter großen Opfern der bedrängten Bürgerschaft und nur auf das Notwendigste ausgerüstet. Es steht im Bilde, das uns glücklicherweise erhalten ist, vor uns. Es

hat die Freiheitsstürme von 1813 bis 1815 erlebt, aber auch die revolutionären vierziger Jahre sind nicht spurlos an ihm vorübergegangen. Es sah 1864, 1866 und 1870/71 die Söhne der Stadt in den

Krieg ziehen, es war Zeuge wirtschaftlichen Niederganges und eines langsamen Wiederaufblühens der Bürgerschaft im Verlauf des 19. Jahrhunderts, über das es manche Alte und Urkunde aufbewahrt hat. Vor

allem aber ist es auf das stärkste von den innerpolitischen Veränderungen berührt worden, welche die preußische Zeit mit sich gebracht hat. Bei der Besitzergreifung Preußens 1802, als das alte und

umfangreiche Amt Wolbeck, zu dem Sendenhorst jahrelang gehört hatte, aufgelöst wurde, kam es zunächst zum Kreise Warendorf, nach den Freiheitskriegen zum Kreise Beckum, zu dem es heute noch gehört.

Damit wurden Bürgermeister und Ratsherren dem Regiment des Landrats unterstellt, das straffer war als das des Amtsdrosten von Wolbeck. Es mag wohl seine Zeit gedauert haben, bis sich der Maire Langen

und seine Nachfolger Rohr, Markus und Brüning und mit ihnen die Sendenhorster Ratsherren an die preußische Hoheit gewöhnt hatten. Das Jahr 1856 brachte mit der neuen Städte- und Landgemeindeordnung

eine weitere bedeutsame Veränderung in dem Verwaltungssystem des Rathauses. Bis dahin war Sendenhorst (Stadt und Land) zu einem politischen Gemeinwesen zusammengefaßt. Als Bürger sich nun für die

freie Städteordnung entschieden, wurde der ländliche Bezirk - die Kirchspielgemeinde - abgegliedert und dem Amte Vorhelm zugeteilt. Indes blieben in Zukunft Schule, Rathaus, Kirche und Friedhof

gemeinsames Eigentum. Im Jahre 1907 wurden jedoch die Rechte der Kirchspielgemeinde an das Rathaus abgetreten. Zwar hatten sich damals die Bürger an die eingewurzelte freiheitliche Selbstverwaltung

gewöhnt, und einen kollegialischen Gemeindevorstand (Magistrat) gewünscht, doch erhielten sie die Städteordnung mit einfacher Bürgermeistereiverfassung, die den kleinstädtischen Verhältnissen

dienlicher sei. Damit gingen alle Rechte und Pflichten des Magistrats auf den Bürgermeister über.

Wenige Jahre vor der

Durchführung der großen Verwaltungsreform waren umfangreiche Ausbesserungen im Rathaus notwendig geworden, die Bürgermeister Kreuzhage in den Jahren 1853/54 vornehmen ließ. Bis 1878 wurden 2-3 Räume

des Hauses für Schulzwecke verwendet. Noch mancher Sendenhorster wird das aus eigener Erfahrung bestätigen können.

Wenige Jahre vor der

Durchführung der großen Verwaltungsreform waren umfangreiche Ausbesserungen im Rathaus notwendig geworden, die Bürgermeister Kreuzhage in den Jahren 1853/54 vornehmen ließ. Bis 1878 wurden 2-3 Räume

des Hauses für Schulzwecke verwendet. Noch mancher Sendenhorster wird das aus eigener Erfahrung bestätigen können.

Bild:

Bild:

Der Sitzungssaal des neuen Rathauses

Es ist gewiß als ein Zeichen des wirtschaftlichen Aufstieges der Stadt zu betrachten, wenn im ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts Bürgermeister Hetkamp den Plan faßte, das alte Rathaus, das schon

recht baufällig geworden war, abzubrechen und ein stattlicheres an seine Stelle zu setzen. Wenn er auch anfänglich bei den Stadtverordneten auf Schwierigkeiten stieß, so verstand er es doch, sie von

der Notwendigkeit eines Neubaues zu überzeugen. Es wurden vorerst auch von der Aufsichtsbehörde Bedenken geltend gemacht, die sich vor allem auf die Platzfrage, den geplanten Abbruch des alten

Rathauses bezogen, denn das Rathaus besitze einen großen historischen Wert, und es läge im öffentlichen Interesse, daß dieses historische Denkmal im Schatten der prächtigen Plantanen der Nachwelt

erhalten bliebe. Bürgermeister Hetkamp wußte seinem Antrage in der Stadtverordnetensitzung vom 7. 6. 1910 „die Stadt ist gewillt, ein neues Rathaus zu bauen“ Annahme zu verschaffen. Die Anfertigung

der speziellen Pläne, Kostenanschläge sowie die Leitung wurden dem Architekten Diening in Münster übertragen, der sie im Einvernehmen mit dem Stadtverordnetenkollegium auszuarbeiten hatte. In 39

Sitzungen wurde darüber debattiert. Während des Winters 1910/11 wurde das vor 100 Jahren errichtete Rathaus abgebrochen. Am 28. 3. 1911 wurde die letzte Stadtverordnetensitzung im alten, dem Abbruch

verfallenen Rathause abgehalten, die späteren Sitzungen fanden in den provisorisch eingerichteten Räumen bei Düring statt. Das Material fand Verwendung bei dem Neubau eines Hauses, dem Krankenhause

gegenüber, das zunächst als Jugendheim mit Turnhalle, später ein Teil davon als Rektoratschule benutzt wurde und heute noch wird. Der Volksmund nennt es: das alte Rathaus. Am Marktplatz aber entstand

das neue Haus. Das Innere des Gebäudes erhielt eine würdige Ausstattung. Die bunten Fenster im Sitzungssaale und im Treppenhause wurden von der Firma Hange in Münster ausgeführt.

Im Herbst 1911 konnte das Rathaus seiner Bestimmung übergeben werden, wobei von einer öffentlichen Feier aus Sparsamkeitsrücksichten Abstand genommen wurde. Der Kostenaufwand betrug 55 000 Mark, die

von der Sparkasse der Stadt Sendenhorst und des Amtes Vorhelm gegen Verzinsung und Überlassung der für ihren Betrieb notwendigen Büroräume zur Verfügung gestellt wurde.

In einfacher, ruhiger, monumentaler Form erhebt sich das neue Rathaus, das Haus der Bürgerschaft am Marktplatze als der stolze Nachbar der Stadtkirche, die dem Patrone, dem hl. Martinus, geweiht ist.

Sein Bild nach dem ältesten Stadtsiegel aus dem Jahre 1489, das in Soest aufbewahrt wird, vom Hofwappenmaler Hehling in Berlin entworfen, ziert das heutige Stadtwappen Sendenhorsts.

Erosionsschäden im Umlegungsgebiet

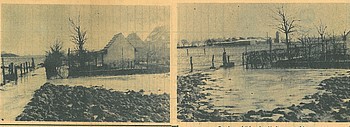

Bild:

Bild:

Abschwemmung des Lockerbodens am „Stofferskamp“ (links); angestautes Wasser in einem Auffanggraben am Prozessionsweg (rechts)

SENDENHORST Um Sendenhorster Umlegungsgebiet hat die Beseitigung von Vorflutern dazu geführt, daß an einigen Stellen fruchtbare Ackerstücke vom Wasser allmählich ausgelaugt werden.

Merkliche Veränderungen schaffte zudem die plötzliche Schneeschmelze.

Das abfließende Wasser gräbt Furchen und reißt Erde, Sand und kleine Steine mit. Es ist natürlich, daß gerade die feinen Humusteilchen ausgewaschen und weithin verschleppt werden. Um einer weiteren

Bodenerosion entgegenzuwirken, ist es daher notwendig, daß die Vorfluter wieder hergestellt und daß jetzt die Einmündungen der Beetfurchen mit dem Spaten freigehalten werden.

Das Kriegsende in Sendenhorst, aus der Betrachtung kurz nach 1945

Einiges würde heute, 70 Jahre nach Kriegsende, bestimmt anders geschrieben – So findet es sich in den Archiven… Man bedenke: Der Krieg war gerade erst zu Ende. In der Zeitung stand zu lesen: Die Russen stahlen wie die Raben - Frauen und Mädchen flüchteten vor farbigen Soldaten ...

Sendenhorst Die letzten Tage des zweiten Weltkrieges wurden

in Sendenhorst eingeleitet mit dem Bemühen, aus den Reihen der Daheimgebliebenen einen Volkssturm aufzustellen, um die Stadt gegen die heranrückenden feindlichen Truppen verteidigen zu können.

Bereits in der großangelegten Versammlung im Hotel Bernhard Herweg wurde an der Möglichkeit des Erfolges der Volkssturmmänner gezweifelt und einige, die dabei gewesen waren, erinnern sich noch heute,

wie H. L. Vissing von dem Kampfkommandanten unter Androhung schwerer Strafen zurechtgewiesen wurde, als er auf die Sinnlosigkeit dieses Unternehmens hingewiesen hatte.

Sendenhorst Die letzten Tage des zweiten Weltkrieges wurden

in Sendenhorst eingeleitet mit dem Bemühen, aus den Reihen der Daheimgebliebenen einen Volkssturm aufzustellen, um die Stadt gegen die heranrückenden feindlichen Truppen verteidigen zu können.

Bereits in der großangelegten Versammlung im Hotel Bernhard Herweg wurde an der Möglichkeit des Erfolges der Volkssturmmänner gezweifelt und einige, die dabei gewesen waren, erinnern sich noch heute,

wie H. L. Vissing von dem Kampfkommandanten unter Androhung schwerer Strafen zurechtgewiesen wurde, als er auf die Sinnlosigkeit dieses Unternehmens hingewiesen hatte.

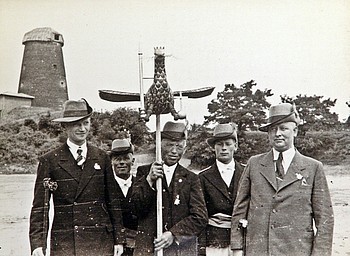

Bild: 1950 - Kindergarten St. Michael - Overbergstraße - Einweihung Pfarrer Heinrich Westermann, Küster Eberhard Haselmann, Meßdiener und Gäste

Trotzdem: Der Volkssturm wurde aufgestellt, Gruppenführer ernannt, die Einsatzorte festgelegt, und schließlich wurden die Männer auch in der Mühlenkuhle vereidigt. Uebungen mit Panzerfäusten wurden

auf dem Gelände der alten Sandgrube im Westen abgehalten. Es gab kaum Panzerfäuste, und bis zum Einzug der Amerikaner versagte auch der Nachschub, so daß der Einsatz des Volkssturms, der von den

Männern nicht sonderlich ernst genommen wurde, darin bestand, daß man am Westtor mit Hilfe der SA Panzersperren aufgebaut und später ohne SA wieder abgebaut hatte. Die letzte Versammlung der

Volkssturmmänner hatte am Gründonnerstag – 29. März – in der Nähe der Baracken der Gebietsführung in der Mühlenkuhle stattgefunden. Dabei, so erinnert sich ein Teilnehmer, wurde reichlich Alkohol

ausgeschenkt, um die Männer bei Laune zu halten.

Am Mittag des Karsamstags, kurz nach ein Uhr, fuhren die ersten Panzerspähwagen vom Westen her in die Stadt ein. Panzer folgten. Die von SA und Volkssturm errichtete Panzersperre war verschwunden,

doch aus den ausgehobenen Gräben soll das Feuer eröffnet worden sein. Durch amerikanische Geschosse sollen bei dem kurzen Gefecht nicht nur einige deutsche Soldaten getötet worden sein, sondern auch

einige russische Zivilarbeiter, die sich in einer Scheune verschanzt hatten und die von den Amerikanern zerschossen wurde. Bei einem weiteren Gefecht sind in der Bauerschaft Ringhöven acht

Hitlerjungen aus dem Recklinghauser Raum gefallen, als sie den Vormarsch der Amerikaner mit einer Panzerfaust aufzuhalten versuchten. Vier schöne alte Bauernhöhe, so schreibt Pfarrer Westermann in

der Pfarrchronik von St. Martini, gingen in Flammen auf: Ihre Namen sind: Ringhoff, Kalthoff, Greiwe und Middrup-Vornholz.

Die Übergabe der Stadt soll ohne Schwierigkeiten vor sich gegangen sein. Am Krankenhaus soll Pater Boesch den Amerikanern entgegengegangen sein, ein amerikanischer Offizier soll auch mit dem Bischof

von Münster, Clemens August Graf von Galen, im St.-Josefs-Stift verhandelt haben. Einzelheiten über dieses Gespräch sind nicht bekannt geworden, doch erinnert sich Pfarrer Westermann an eine

deutschsprachige Sendung von BBC-London vom 2. oder 3. April 1945, in der bekannt gegeben wurde, daß alliierte Truppen den Bischof von Münster, den „Löwen von Münster“, aufgefunden hätten. Er habe

aber den Fragen der ihn bestürmenden Kriegsreporter kaum eine Antwort gegeben, sie nicht gewürdigt und auch sonst kein Interview geben wollen. Er habe eine stolze Haltung gezeigt.

Die Panzer durchfuhren den Ort, einige bogen nach Hoetmar ab, andere nahmen Kurs auf Tönnishäuschen. In der Stadt wurden weiße Fahne gehißt als Zeichen der kampflosen Kapitulation. Einige Amerikaner

besetzten das Rathaus. Eberhard Haselmann, damals Angestellter bei der Verwaltung, wurde noch am Karsamstag zum Rathaus gerufen: Sämtliche Schränke waren aufgebrochen, die Fußböden mit Papieren und

Akten bedeckt. Ein amerikanischer Ortskommandant hatte inzwischen Dr. Schwermann zum Bürgermeister ernannt. Laufend wurden Bekanntmachungen über das Verhalten der Bürgerschaft erlassen und

vervielfältigt. So wurde eine Ausgangssperre von sechs Uhr abends bis sechs Uhr morgens verhängt. Die Kommandantur setzte sich mit dem damaligen Pfarrer Westermann in Verbindung, um einen neuen

Bürgermeister zu ernennen. Mehrere wurden vorgeschlagen, doch lehnten sie das Amt ab. Schließlich wurde der pensionierte Oberinspektor Eugen Strothmann zum Bürgermeister, der auch die

Verwaltungsaufgaben zu erledigen hatte, ernannt. Ihm zur Seite stand eine Dolmetscherin. Auch eine zivile Polizei wurde aufgestellt. Wie in vielen Orten, so wurden auch in Sendenhorst die üblichen

Order erteilt: Alle Waffen abliefern, kein Kraftfahrzeug benutzen, Ausgehsperre!

„Die Besatzungstruppen“, so schreibt Pfarrer Westermann in der Pfarrchronik, „waren zumeist Amerikaner. Es muß ihnen nachgesagt werden, daß sie sich durchweg human betragen haben. Gewalttaten und

Plünderungen seitens der Truppen sind nur wenige bekannt geworden“. Zu diesen wenigen gehörten jedoch einige Ueberfälle farbiger Soldaten. Junge Mädchen und ältere Frauen wurden von Negern des Nachts

in betrunkenem Zustand überfallen, doch fanden die Frauen vom Stadtrand und aus den Bauerschaften einen Ausweg: Sie übernachteten auf dem Dachboden des Krankenhauses, wo sie vor den Soldaten in

Sicherheit waren.

Viel schlimmer als diese gelegentlichen Ueberfälle waren die Plünderungen und Gewalttaten der russischen Kriegsgefangenen und Fremdarbeiter. Zu den in Sendenhorst untergebrachten Fremdarbeitern kamen

in den letzten Tagen vor dem Einmarsch der Amerikaner noch zahlreiche Zivilrussen und Polen, die in der Fabrik Dünnewald zwar nur eine Nacht übernachteten, die jedoch nicht mehr alle weitergeschleust

wurden. Sie wurden von der NS-Frauenschaft versorgt. Russen und Polen wurden im Arbeitsdienstlager bei Niestert und im alten Rathaus untergebracht. Für die Sendenhorster Bevölkerung begann eine

schreckliche Zeit. Die meisten Bauernhöfe wurden von den Russen – Männer und Frauen hatten sich zu Gruppen vereint – und Polen beraubt. Die ehemaligen Fremdarbeiter nahmen alles, was ihnen wertvoll

erschien. „Sie benahmen sich anmaßend und stahlen wie die Raben“, steht in der Pfarrchronik. Gebilligt wurden diese Gewalttaten von den Amerikanern nicht, sie bildeten auch keine Gemeinschaft mit den

Russen und Polen, doch konnten die Ueberfälle nicht unterbunden werden. Meist unternahmen die Russen ihre Streifzüge in betrunkenem Zustand, wie das auch in anderen Orten der Fall gewesen war.

Glücklicherweise verfügten die Sendenhorster Brennereien nur noch über kleinere Mengen Alkohol, da vom Wirtschaftsamt bereits vor dem Einmarsch der Truppen Alkoholgutscheine ausgegeben worden waren,

die Einheimischen mit Alkohol versorgt wurden und Sendenhorster Bürger später in dem allgemeinen Chaos mit großen Kannen den Alkohol nur noch literweise nach Hause gefahren hatten. Trotzdem wurden

viele Höfe ausgeplündert. Die Bauern hatten die Höfe nachts vielfach verlassen, um in der Stadt zu schlafen. Am Tage wurde sie oft ausgepreßt, beraubt und mißhandelt. An allen Wegen lauerten

Wegelagerer. Auch verschiedene Geistliche, die zu ihrem Bischof nach Sendenhorst wollten, wurden angefallen, ausgeplündert und verletzt. Diesem verbrecherischen Treiben sah die Besatzung oftmals

tatenlos zu, und oft soll das Militär beim Rauben und Plündern sogar geholfen haben. Dabei wurden Russen- und Polenlager von der Stadt mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen des täglichen Lebens

wie Betten, Kleidung, elektrischen Geräten versorgt. Diese Geräte mußten von Sendenhorster Familien oder den zahlreichen Evakuierten – etwa 1.000 – beschlagnahmt werden. Für die zivile Polizei war

das eine mehr als undankbare Aufgabe. Besonders von dieser Maßnahme betroffen wurden die ehemaligen Mitglieder der NSDAP. Viele Häuser mußten auch für die Besatzung geräumt werden. Dabei durften die

Bewohner nur die dringlichsten Gebrauchsgegenstände mitnehmen. Von einer Freiheit, die die Alliierten den Deutschen bringen wollten, konnte sicherlich nicht die Rede sein.

Zum Abschluß eine kleine Geschichte, die von Mut und Entschlossenheit des damaligen Pfarrers Westermann zeugt, wie sie ein Teilnehmer einer Beerdigung in Erinnerung hat: Ein junges Mädchen kam am

Krankenhaus mit seinem Fahrrad dem Trauerzug entgegen, als zwei Polen das Mädchen überfielen, um ihm das Fahrrad zu entreißen. Pfarrer Westermann – im weißen Rochett – mischte sich kurz entschlossen

in das Handgemenge ein und rettete dem Mädchen so das Fahrrad. Mit Flüchen und Beschimpfungen zogen sich die Polen grollend, jedoch unverrichteter Dinge, in das Lager zurück.

Sendenhorst vor 50 Jahren - im Jahr 1903

1903 - Einweihung des Bahnhofes. 1975 - Fahrt des letzten Pängel Anton - Reaktivierung des Personenverkehrs mit der WLE?

SENDENHORST 1903:

SENDENHORST 1903:

25. Jan.: Krieger- und Landwehrverein Sendenhorst veranstaltete zum Geburtstag Sr. Majestät des Kaisers und Königs im Saal B. Horstmann eine theatralische Abendunterhaltung.

30. Jan.: Besitzung Klingelmann ging durch gerichtliche Versteigerung zum Preise von 9.500 M in den Besitz des Rentiers Hesselmann über.

3. Febr.: Stadtverordnetensitzung. Es soll eine Gebührenordnung betr. Erhebung von Abgaben bei Neu- und Umbauten erlassen werden. Ab 1.4. wurde eine obligatorische Fortbildungsschule ins Leben

gerufen.

4. Febr.: Die Schneidermeister von Sendenhorst beschlossen, den Arbeitslohn von 25 auf 30 Pf pro Stunde zu erhöhen, ferner Zutaten zu den mitgebrachten Stoffen nicht mehr anzunehmen, da dadurch viel

Unannehmlichkeiten entstehen. In dem einen Falle reichten die Zutaten nicht aus, in dem anderen Falle paßten sie nicht zu den Kleiderstoffen.

6. Febr.: Im Hotel Ridder fand eine Vorbesprechung zur Papst-Jubiläumsfeier (Leo XIII.) statt. Sendenhorst rüstete zur großen Papstfeier.

27. Febr.: Besitzung Levi Stern ging in den Besitz der Frau Wwe. Offers und die Besitzung der letzteren in den Besitz des Händlers Drüner über.

11. März: Jubiläumsfeier Sr. Heiligkeit Papst Leo XIII. im Horsmannschen Saale. Abends vorher Ankündigung des Festes durch Böllerschießen. Sonntags feierliches Levitenamt. Nachm. Te Deum, 4 Uhr

Festversammlung, 8 Uhr Fackelzug mit großem Brillantfeuerwerk.

21. April: Lehrer Caspar Möllers feierte unter reger Anteilnahme das Jubiläum seiner hiesigen 25jährigen Wirksamkeit. Ein Festtag. Heute nachm. lief der erste Transportzug der Bahn Neubeckum –

Münster, festlich bekränzt, in den hiesigen Bahnhof ein. Böllerschüsse wurden abgegeben, und eine Kapelle aus Wolbeck musizierte.

4. Mai: Die Synagoge mit einem Stück Gartenland wurde zum Preise von 2.320 M vom Metzgermeister Kaspar Haussen erworben.

13. Mai: Das Haus des Maurers Th. Schlüter ging zum Preise von 4.200 M in den Besitz des Th. Hurtig über, die Besitzung des Th. Hurtig zum Preise von 4.050 M in den Besitz des Schreinermeisters Anton

Mössing.

15. Mai: Einteilung der Wahlbezirke zur Reichstagswahl am 16. Juni: Sendenhorst Stadt – ganze Gemeinde (Seelenzahl 1.12.1900 = 1.889). Wahllokal Rathausbüro, Wahlvorsteher Bürgermeister Hetkamp,

Stellv.: Beigeordneter Silling. – Sendenhorst Kirchspiel – ganze Gemeinde (Seelenzahl 1.1.1900 = 842), Wahllokal Hotel Klümper, Wahlvorsteher: Gemeindevorst. Vornholz, Stellv.: stellv.

Gemeindevorsteher Werring.

28. Mai: Der 37 Jahre alte Viehwärter des Schulze zur Alst wurde beim Melken einer Kuh von einem Ochsen dermaßen gestoßen, daß dem Armen die Eingeweide aus dem Leibe kamen.

3. Juni: Einquartierung am 9. Juni vom 2. Westf. Feldart.-Regt. Nr. 22 in der Gemeinde Sendenhorst, 15 Off., 339 Mann und 215 Pferde mit Verpflegung und Fourage.

9. Juni: Krieger- und Landwehrverein feierte sein Stiftungsfest.

12. Juni: Zentrumsversammlung bei Horstmann.

15. Juni: Der Volksverein rief auf. Eine imposante Wahlversammlung für die Reichstagswahl im Horsmann-Saal. Vikar Beike eröffnete sie und Pastor Schroeder hatte das Wort. - Primizfeier der

Neupriester Joseph Freise und Anton Horstmann.

16. Juni: Wahlergebnis Stadt: Wahlberechtigt 422, gew. 279, Kirchspiel: Wahlberechtigt 181, gew. 102 – alle Zentrum.

22. Juni: Lt. Prämierungsliste der Handwerker-Ausstellung in Arnsberg erhielt W. Meyer den 4. Preis.

23. Juni: Beim Austragen eines Telegramms wurde der Brenner Kleinhans von einem Schlag getroffen und war gleich tot.

13. Juli: Der Allgemeine Schützenverein von Stadt und Land feierte sein Fest beim Wirt Austermann. Die Königswürde erwarb Kaufmann Heinr. Höne, Königin wurde Frau Aug. Pottmeyer.

17. Juli: Schweres Gewitter. Blitz schlug in die Scheune des Brauereibesitzers Wieler ein.

24. Juli: Die Hoetmarer Chaussee ist fertiggestellt. – Mit dem Mähen des Roggens wurde begonnen.

28. Aug.: Stärkeres Auftreten der Typhus-Krankheit.

16. Sept.: Bekanntmachung zur Einweihung der Westf. Landeseisenbahn Neubeckum – Münster

18. Sept.: Die Abnahme der Bahn ist erfolgt. Die Einweihung der neuen Strecke erfolgt am 30.9.

23. Sept.: Rektor des hiesigen St.-Joseph-Stiftes Franz Schröder ist im Alter von 61 Jahren entschlafen.

23. Sept.: Vor dem Ertrinken wurde das dreijährige Söhnchen des Schuhmachermeisters Bernh. F. im Stadtgraben von der Frau B. gerettet.

23. Sept.: Zwecks Ausschmückung der Stadt zur Einweihung der neuen Bahn fand eine Versammlung bei Klümper statt.

25. Sept.: Fahrpreis der neuen Bahn nach Münster 3. Kl. 0,90, hin und zur. 1,30, 2. Kl. hin und zurück 1,90.

30. Sept.: Zum Viehmarkt waren aufgetrieben ca. 50 Stück Rindvieh, Absatz zum Preise von 240 – 400 M. Schweinehandel flauer Auftrieb, 150 Stück.

30. Sept.: Sendenhorst im reichen Flaggenschmuck. Feierliche Eröffnung der neuen Bahn. Mit einem Sonderzug, der mit grünen Zweigen und bunten Fähnchen geschmückt war, fuhren die Festteilnehmer von

Münster nach Neubeckum. Ueberall wurden die Festteilnehmer mit Böllerschüssen begrüßt. Von Neubeckum ging es dann um 11 Uhr 40 zurück. Auf der Station Sendenhorst sprach Bürgermeister Hetkamp. Die

Festgäste blieben 40 Minuten lang zur Einnahme des Frühstücks hierselbst. 500 Butterbrote waren in fünf Minuten vergriffen. Nicht minder wurden die verschiedenen Fässer Bier im Angesichte der

sengenden Sonnenglut leergetrunken. Auch der berühmte Sendenhorster Korn fehlte nicht. Um 7 ½ Uhr langte der Zug wieder auf unserer Station an, wo abermals ein festlicher Empfang stattfand. Vom

Bahnhof aus wurde unter Vorantritt einer eigens engagierten Kapelle ein Fackelzug veranstaltet. Einen würdigen Abschluß fand die Feier im Saale des Herrn B. Schramm durch einen Kommers, der die

Teilnehmer bis zum frühen Morgen in der fidelsten timmung beisammen hielt.

1. Okt.: Die neue Eisenbahnstrecke wurde so stark von Fahrgästen in Anspruch genommen, daß die Züge sich bedeutend verspäteten.

5. Okt.: Am ersten Tage wurden befördert nach Albersloh 19 Personen, Alst 8, Angelmodde 167, Enniger 6, Neubeckum 89, Sendenhorst 28 und 2 Hunde, Tönnishäuschen 8, Wolbeck 138 und 10 Hunde,

Ennigerloh 11, Liesborn 2 und Wadersloh 1, zusammen 477 Personen und 12 Hunde.

9. Okt.: Das Haus des Küfers Herm. Kerkmann (Preis 2.100 M.) ging in den Besitz des Jos. Bartmann über, das Haus des Th. Börger (2.700) in den Besitz des Webers Werner Saerbeck.

16. Okt.: Stadtverordnetenversammlung. Gratisabgabe von Sand aus städtischen Sandgruben soll nicht mehr erfolgen. Ueber die Anlage eines neuen Friedhofes teilten sich die Meinungen, ob sich die

Anlegung eines politischen oder konfessionellen Friedhofes empfiehlt.

20. Okt.: Stadtverordnetensitzung. Man entschied sich für die Anlegung eines konfessionellen Friedhofs. Dem Antrag Löckmann auf Anlage einer Waage wurde zugestimmt. Kasp. Becklas wurde als

Desinfektor gewählt. Von der Anlage eines „Verschönerungsplatzes“ wurde Abstand genommen. Die Frage der Errichtung einer Handnähschule wurde zurückgestellt.

21. Okt.: Mehrere Züge Kraniche zogen gen Süden.

30. Okt.: Fräulein Lehrerin Van Roschee feierte ihr 25jähriges Dienstjubiläum.

6. Nov.: Versammlung des Westf. Bauern-Vereins mit Gründung einer Bäuerlichen Bezugs- und Absatzgenossenschaft. In den Vorstand wurden gewählt: Rothkötter als Vors., Middelhove stellv. Vors.,

Beisitzer Isfort, Kleine Westhoff-Schotte und Vrede. In den Aufsichtsrat: Th. Horstmann, Vors., B. Roetering, stellv. Vors. Beisitzer: Vornholz, Roeper, Westhues und Hesse.

18. Nov.: Wilh. Bischob erhielt auf der 2. Geflügel-Ausstellung in Herne für seine selbstgezüchteten Schaubrieftauben die Staatsmedaille und den 1. Preis.

20. Nov.: In der Versammlung bei Jönsthövel wurde Edmund Panning als Rendant und Lagerhalter der Bäuerlichen Bezugs- und Absatzgenossenschaft gewählt.

25. Nov.: Stadtverordnetensitzung. Verkauf städt. Grundbesitzes soll durch öffentliche Ausschreibung erfolgen. Kollegium genehmigte die Anfertigung eines Fluchtlinienplanes. Für die Bepflanzung

öffentlicher Wege soll vorerst ein sachverständiges Urteil eingeholt werden. Die Pflasterung des Trottoirs zum Bahnhof soll vorgenommen werden, ebenso die Ausbesserung der Kühlstraße und die

Chaussierung am Osttor. Es soll ein Ortsstatut über die Quartierleistung für die bewaffnete Macht erlassen werden. Die 16.000 M. Sparkassenüberschüsse wurden auf den Etat übernommen.

2. Dez.: Stadtverordnetenwahl. 3. Abt. 244 Wahlber. 131 übten ihr Stimmrecht aus. Es entfielen auf Heinrich Beumer 57, Franz Pälmke 60, Jos. Bartmann 14. 2. Abt. 50 Wahlberechtigte, 34 wählten. Es

entfielen auf Bernh. Klümper 23, Kupfermaaß 11, 1. Abt. Von den 11 Wahlberechtigten wählten alle Th. Wieler.

22. Dez.: Stadtverordneten-Stichwahl der 3. Abt. 157 Wähler, davon entfielen auf Heinr. Beumer 91, Franz Pälmke

66.

Sendenhorst ungeteilt bis vor 100 Jahren - Stadtdirektor Esser zur Geschichte von Stadt und Land Sendenhorst

In der Bürgerschaftsversammlung der Gemeinde Kirchspiel Sendenhorst am Dienstag im Saale Werring gab Stadtdirektor Esser namens der Verwaltung der Stadt Sendenhorst einen umfangreichen Bericht, der u. a. wertvolle Hinweise auf die Geschichte von Sendenhorst enthielt und in dem das gemeinsame Schicksal der Stadt und des Kirchspiels im Laufe der Jahrhunderte vor dem Jahre 1851 seinen Niederschlag fand.

Sendenhorst „Die Glocke“ veröffentlicht diesen Auszug aus dem Bericht des Stadtdirektors mit der

ausdrücklichen Erklärung, sich damit in keiner Weise mit einer Seite der beiden Parteien identisch zu fühlen, die sich im Disput um die Zukunft des Kirchspiels Sendenhorst befinden.

Bild:

Amtshof Wolbeck

„In den Heberegistern der alten Klöster, vornehmlich der Abtei Werden und des Klosters Freckenhorst, das im Jahre 851 gegründet wurde, wird Sendenhorst schon um das 9. Jahrhundert erwähnt. Zahlreiche

Höfe der Sendenhorster Gegend hatten den alten Klöstern Gefälle zu entrichten. Auch die Namen der zu Sendenhorst gehörenden Bauernschaften finden wir in den genannten alten Klosterheberollen. Der

Name Rinkhove bezeichnete ursprünglich nur einen Hof, der in der Bauerschaft Schorlemer lag. Später ist der Name Schorlemer als Bauerschaftsname verschwunden und an seine Stelle Rinkhove getreten.

Die Namen fast aller Bürgermeister von Stadt und Kirchspiel sind seit Ende des 16. Jahrhunderts noch bekannt. Sie entstammten angesehenen Bürgerkreisen. Ihnen standen zur Seite die Ratsherren, ein

Sekretär, ein Gemeindeempfänger und ein Gemeindediener. Die Bürgermeister verwalteten ihre Gemeinde ehrenamtlich und wurden alljährlich neu gewählt und nach der Wahl vor dem Gericht zu Sendenhorst

auf dem Rathaus vereidigt. Sie hatten aber keine Stimmrechte bei den Sitzungen des Gerichts. Der Sekretarius, der ebenfalls gewählt und vereidigt wurde, hat für die Bürgermeister die schriftlichen

Arbeiten zu erledigen. Die Bürgermeister waren für die öffentliche Ordnung und Sicherheit verantwortlich, hatten Musterungen zu leiten, Verbesserungen von Wegen, Abwässerungen u.a.m. durchzuführen.

Beide Gemeinden mit ihren Bürgermeistern haben in den Jahrhunderten seit ihrem Bestehen immer fest zusammengestanden und die Not aller Zeiten mit gemeinsamer Kraft überstanden.

So berichtet uns die Geschichte von Sendenhorst, daß die unruhevollen Zeiten des ausgehenden Mittelalters, die religiösen Wirren der Reformation, die auch an die vom hl. Martinus beschützten Mauern

Sendenhorsts ihre Wellen geschlagen hat, die Zeiten, da vor etwa 400 Jahren die Wiedertäufer ihre Herrschaft in Münster gewannen und verspielten, die furchtbaren Jahrzehnte des Dreißigjährigen

Krieges, der Einfall der Spanier (1628) und Hessen (1637), die harten Unglücksjahre des Siebenjährigen Krieges und der napoleonischen Fremdherrschaft. Zeiten von Not und Tod, die Sendenhorst erlebt

hat, da immer wieder die feindlichen Mächte im Lande standen und wie Wilde plündernd und mordend die ganze Gegend unsicher machten. Sorgenvoll kamen dazumal die Ratsherren unter ihren beiden aus der

Bürgerschaft gewählten Bürgermeistern in der Ratsstube zusammen, um zu beraten, wie sie die Lasten der Besatzung tragen und wie sie die Habe der Bürger schützen könnten. Um 1800 gehörte Sendenhorst

mit Stadt und Kirchspiel, ebenso wie die meisten Gemeinden des heutigen Kreises Beckum, zu dem fürstbischöflichen Amte Wolbeck, dem größten Amtsbezirk des Hochstiftes unter Leitung eines Amtsdrosten.

Im Jahre 1806, kurz nachdem in Münster zur Neuregelung der Verhältnisse eine Kriegs- und Domänenkammer (heute Bezirksregierung genannt) errichtet wurde, rückten infolge der für Preußen unglücklichen

Doppelschlacht von Jena und Auerstädt Napoleons Truppen im östlichen Münsterland ein. Die Geschicke von Sendenhorst lagen damals in der Hand des Bürgermeisters Langen, der nun nach französischer

Besatzung als „Maire“ betitelt wurde. Die Stadt, Feldmark und das Kirchspiel Sendenhorst bildeten zu der Zeit ein einziges politisches Gemeinwesen. Im Jahre 1808 trat sodann Napoleon das Fürstbistum

Münster mit dem ehemaligen Amte Wolbeck seinem Schwager, dem Großherzog Joachim von Berg, ab. Das ganze Land wurde in Departements (heute etwa Regierungsbezirke), Kantone (heute etwa Kreise) und

Mairen (Bürgermeistereien) eingeteilt. Sendenhorst wurde dem Ruhrdepartement Dortmund angegliedert und gehörte zum Arrondissement Hamm und Kanton Ahlen. Maire war Langen und die Munizipalräte

(Gemeinderäte) waren: v. Rhemen (Kspl. Sendenhorst), Silling (Stadt oder Kspl.), Sulzer (Stadt), Arnemann (Kspl.), Silling (Stadt oder Kspl.) und Angelkotte (Kspl.).

Die große Völkerschlacht bei Leipzig im Jahre 1813 machte der französischen Fremdherrschaft ein Ende. Preußen kam wieder in den Besitz des Münsterlandes. Der sogenannte Zivilgouverneur (später

Oberpräsident), Freiherr von Vincke, besorgte nunmehr die Neuordnung der Verhältnisse. Zu Vinckes bedeutenden Maßnahmen gehörte die Neueinteilung nach Kreisen. Sendenhorst kam in den Kreis Beckum,

und der Bürgermeister Langen führte in Sendenhorst die Verwaltungsgeschäfte bis 1820 weiter. Ihm folgten bis 1822 Regierungsrefrendar von Westhoven, bis 1824 Bürgermeister Röhr und von 1825 bis 1833

Bürgermeister Markus. Aus unbekannten Gründen übernahm dann Amtmann Johann Heinrich Brüning die Verwaltung, der seit 1815 das Amt Vorhelm betreute. 1840 schied nun Amtmann Johann Heinrich Brüning aus

der Verwaltung aus. Sein Sohn, Franz Brüning, der in Sendenhorst wohnte und als Bürogehilfe bei der Stadtverwaltung tätig war, wurde nun Bürgermeister und übernahm gleichzeitig die Amtsverwaltung

Vorhelm. Er zog auf den elterlichen Hof in Enniger. Beide Verwaltungsstellen befanden sich nun wieder in der Hand eines Brüning, in diesem Falle in der Hand des Franz Brüning, des späteren

Ehrenamtmannes. In einer Bekanntmachung des Regierungsblattes vom 23.8.1840 heißt es wie folgt: Die Verwaltung der Bürgermeisterei Sendenhorst und Vorhelm wird dem bisherigen Bürogehilfen Franz

Brüning kommissarisch übertragen. Als dann im Jahre 1851 für Sendenhorst wieder ein eigener Bürgermeister eingesetzt wurde, befürchtete das Kirchspiel, den Amtmann Brüning zu verlieren. Danach muß zu

der damaligen Zeit die Persönlichkeit des Brüning gerade für die Kirchspielgemeinde besonders bedeutungsvoll gewesen sein.

Es liegt nahe, anzunehmen, daß die Bevölkerung des Kirchspiels ihre bäuerlichen Interessen bei dem Bürgermeister Brüning, der in Enniger selbst einen großen Hof hatte, am besten gewahrt sah und sich

diesem angeschlossen hat. In einer Bekanntmachung des Regierungsamtsblattes vom 14.10.1852 heißt es: Mit Bezug auf die Bestimmung des §156 der Gemeindeordnung vom 11.3.1850 wird hiermit

bekanntgemacht, daß die Einsetzung des Gemeindevorstandes in der Stadt Sendenhorst am 28. d. M. erfolgen, mithin die Einführung der Gemeindeordnung an dem gedachten Tage dort beendigt sein wird. Es

sind gewählt und bestätigt worden: 1. der seitherige Amtmann Kreishage aus Everswinkel zum Bürgermeister, 2. der Seilmachermeister Hermann Tawidde aus Sendenhorst zum Beigeordneten. damit tritt nun

die verwaltungsmäßige Trennung von Stadt und Kirchspiel ein. Dieser Zustand besteht nun etwa 100 Jahre. Zweifellos ist Sendenhorst in dieser Beziehung ein einmaliger Fall. Die Aufgaben der damaligen

Verwaltung lassen sich wohl mit den Aufgaben der heutigen Verwaltung nicht mehr vergleichen. Auch die Zahl der Einwohner hat sich im Laufe dieser 100 Jahre grundlegend geändert. Die Stadt Sendenhorst

hatte damals 1800 Einwohner (heute 4000), das Kirchspiel etwa 800 (heute 1910), Enniger etwa 1400 (heute 2400), Vorhelm etwa 1100 (heute 2500).“

Zeugen der Kreidezeit aus dem Kreise Beckum

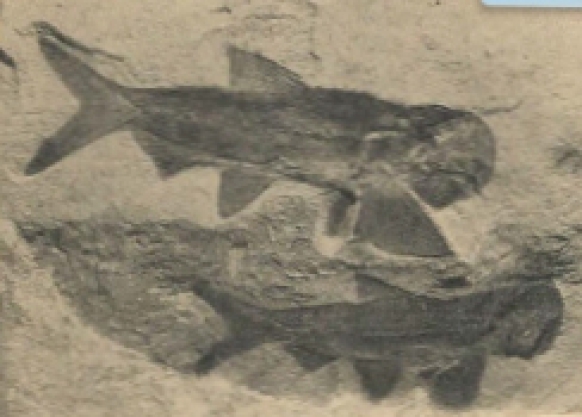

Im Geologisch-Paläontologischen Institut der Universität Münster befinden sich als versteinerte Reste von Meerestieren der Kreidezeit die "Sendenhorster Fische". Mit besonderer Freude bringen wir den folgenden Kalenderbeitrag aus der Feder von Kustos Dozent Dr. Siegfried über diese für die Wissenschaft wie für die Heimatkunde gleich bedeutenden Funde.

S endenhorst Zum heutigen Landschaftsbild des Kreises Beckum gehören

seine zahlreichen Steinbrüche, die mit den Zement- und Kalkwerken der Steinindustrie in Verbindung stehen. In über 60 großen Brüchen kann man die wohl geschichteten Bänke von

Mergelkalkstein mit den Zwischenlagen von grauem Mergel in großer Regelmäßigkeit viele Kilometer weit verfolgen. Sie gewähren uns einen Einblick in eine weit

zurückliegende Zeit aus der Geschichte der Erde.

endenhorst Zum heutigen Landschaftsbild des Kreises Beckum gehören

seine zahlreichen Steinbrüche, die mit den Zement- und Kalkwerken der Steinindustrie in Verbindung stehen. In über 60 großen Brüchen kann man die wohl geschichteten Bänke von

Mergelkalkstein mit den Zwischenlagen von grauem Mergel in großer Regelmäßigkeit viele Kilometer weit verfolgen. Sie gewähren uns einen Einblick in eine weit

zurückliegende Zeit aus der Geschichte der Erde.

Abb. 1.a: Rostrum des Belemniten Belemnitella mucronata. b: Rekonstruktion eines Belemniten-Tieres nach 0. Abel.

Im Vergleich mit dem Alter des Menschengeschlechts hat unsere Erde ein ungleich höheres Alter, das nach Hunderten von Millionen Jahren zählt. Im Laufe dieser langen

Erdgeschichte wechselten auch im westfälischen Raum Zeiten ausgedehnter Meeresbedeckung mit Zeiten vorwiegenden Festlandes, wie auch Zeiten intensiver Gebirgsbildung mit

Zeiten verhältnismäßiger Ruhe der Erdkruste.

Eine Zeit weiter Meeresbedeckung war die Kreidezeit, vor rund 60 - 100 Millionen Jahren, so benannt nach dem auffallendsten Gestein, das sich damals gebildet hat, der

Schreibkreide, wie sie heute noch z. B. auf der Insel Rügen anzutreffen ist. Zu den Ablagerungen der Kreidezeit zählen aber auch die Kalke und Mergel des Münstersehen Beckens, zu

denen im besonderen auch das Gestein im Kreise Beckum gehört. Die Schichtung und horizontale Lagerung des Gesteins läßt uns erkennen, daß wir es hier mit Absätzen

eines Meeres zu tun haben. Ein toniger, zu Zeiten auch kalkreicher Schlamm am Meeresgrunde erhärtete und wurde nach Rückzug des Meeres am Ende der Kreidezeit zum festen

Gestein. Zeugen dafür, daß es sich hierbei tatsächlich um eine einstige Meeresbildung handelt, sind die im Gestein erhalten gebliebenen, versteinerten Reste von Meerestieren.

Sie zeigen uns aber auch, daß im Kreidemeer eine andersartige Tierwelt vertreten war, als wir sie aus den heutigen Meeren kennen. Vielerlei Familien, Gattungen und Arten

der Tiere der damaligen Zeit sind heute ausgestorben, und wir können nur aus den wenigen versteinert erhalten gebliebenen Hartteilen ihres Körpers ihr einstiges Lebensbild

wiederherstellen.

Da finden wir zunächst rund 10 cm lange, an einem Ende zugespitzte,

fingerförmige Gebilde aus kristallinem Kalk, im Volksmund als "Donnerkeile" bekannt, die als Bestandteile des Körpers eines Tintenfisches zu deuten sind. Diese im allgemeinen

als Belemniten bezeichneten Tiere besaßen einen langgestreckten Körper, der in einem Hautsack die inneren Organe einschließlich eines Tintenbeutels barg und an seinem Kopf sechs

mit Haken besetzte Fangarme stehen hatte. Als Stützskelett lag im Inneren des Hautsacks eine kalkige Scheide, die nach hinten in einen soliden Sporn (Rostrum) ausgezogen

war. Dieser Teil ist es, der meistenteils allein als Versteinerung erhalten bleibt. (Abb. 1.) Die Belemniten sind aus allen Formationen des Erdmittelalters in einer großen

Anzahl verschiedenartiger Formen bekannt. Die in den Kreidekalken von Beckum vorkommende Art Belemnitella mucronata) ist kennzeichnend für die jüngeren Schichten

der Oberkreide (Ober-Campan).

Da finden wir zunächst rund 10 cm lange, an einem Ende zugespitzte,

fingerförmige Gebilde aus kristallinem Kalk, im Volksmund als "Donnerkeile" bekannt, die als Bestandteile des Körpers eines Tintenfisches zu deuten sind. Diese im allgemeinen

als Belemniten bezeichneten Tiere besaßen einen langgestreckten Körper, der in einem Hautsack die inneren Organe einschließlich eines Tintenbeutels barg und an seinem Kopf sechs

mit Haken besetzte Fangarme stehen hatte. Als Stützskelett lag im Inneren des Hautsacks eine kalkige Scheide, die nach hinten in einen soliden Sporn (Rostrum) ausgezogen

war. Dieser Teil ist es, der meistenteils allein als Versteinerung erhalten bleibt. (Abb. 1.) Die Belemniten sind aus allen Formationen des Erdmittelalters in einer großen

Anzahl verschiedenartiger Formen bekannt. Die in den Kreidekalken von Beckum vorkommende Art Belemnitella mucronata) ist kennzeichnend für die jüngeren Schichten

der Oberkreide (Ober-Campan).

Abb. 2 – oben Ammonit Hoplitoplacenticeras dolbergense, gefunden in Beckum.

Abb. 3 – unten Muschel Inoceramus balticus, gefunden in Ennigerloh.

Andere Meeresbewohner jener Zeit, die zur gleichen Tierklasse der Kopffüßler gehören, waren die Ammoniten. Ihr in der Regel in eine enge Spirale eingerolltes Gehäuse erinnert im

äußeren Bild an flache Schneckengehäuse, besteht aber aus einer Anzahl von luftgefüllten Kammern, die dem Weichtier, das die letzte Kammer bewohnte, die Möglichkeit gaben, in

allen Tiefenlagen schwimmend, sich leicht in der Schwebe zu halten. Über die Weichteile der Ammoniten ist uns nichts bekannt. Wir dürfen aber annehmen, daß sie entsprechend dem

ähnlich organisierten "Schiffsboot" (Nautilus), der heute noch im Indischen Ozean lebt, mit Fangarmen am Kopf und einem muskulösen Hauttrichter als Schwimmorgan aus Lebens

gerüstet waren. Das erhaltungsfähige Gehäuse der Ammoniten war in vielfältiger Weise durch Rippen, Streifen oder Knoten verziert, die den Formen der einzelnen Zeitabschnitte ihr

charakteristisches Gepräge gaben.

Die Ammoniten des Kreidemeeres erreichten häufig beträchtliche Größen. In den Kalken des Beckumer Raumes sind sie nicht sehr häufig vertreten, jeder Fund eines Ammoniten ist

daher von besonderem Interesse. (Abb. 2.)

Eine große Muschel (Inoceramus balticus) kennzeichnet fernerhin die Lebewelt des Meeres der jüngeren Kreidezeit. Resten ihrer Schalen kann man häufig in den Kalkplatten begegnen.

Erhalten geblieben sind allerdings meist nur Abdrücke im Stein, die zarten Schalen selbst zerfallen schnell aus durch die Witterungseinflüsse. (Abb. 3.)

Die festen Gehäuse von Seeigeln und Meeresschnecken, aber auch das

zarte Gewebenetz von Schwämmen sind immer wieder im Kalkstein versteinert erhalten und beweisen uns, daß das Meer der Kreidezeit ähnliche Lebensbedingungen bot, wie man sie heute

in einem flachen, küstennahen Meer vorfindet.

Die festen Gehäuse von Seeigeln und Meeresschnecken, aber auch das

zarte Gewebenetz von Schwämmen sind immer wieder im Kalkstein versteinert erhalten und beweisen uns, daß das Meer der Kreidezeit ähnliche Lebensbedingungen bot, wie man sie heute

in einem flachen, küstennahen Meer vorfindet.

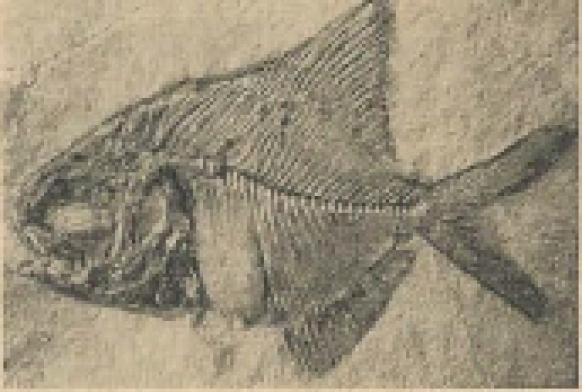

Abb. 4 Heringartiger Fisch (Histiothrissa macrodactyla), gefunden bei Sendenhorst.

Jedoch nicht für alle Meerestiere waren die Erhaltungsbedingungen gleich günstig. Die Fische, die zweifellos auch im Kreidemeer in großer Zahl verbreitet waren, fehlen dem

heutigen Kreidegestein weitgehend. Nur in einzelnen Lagen finden sich kleine spitze Zähne zusammengeschwemmt, die sich dank dem festen Zahnschmelz im Gestein erhalten haben

und Kunde davon geben, daß zur Kreidezeit auch mehrere Arten von Haien im Meere lebten. Und besonders günstigen Umständen ist es zu verdanken, daß wir in der Gegend von

Sendenhorst in beträchtlicher Anzahl vollständige Fischskelette in bester Erhaltung im Gestein finden können.

Schon vor über hundert Jahren wurde in der Umgebung von Sendenhorst, in den Bauerschaften Bracht, Ahrenhorst und Rinkhöven, in mehreren Steinbrüchen der Kalkstein

gewonnen. Hierbei kamen teils vereinzelt, teils nesterweise gehäuft Abdrücke von Fischen zutage, wie sie in den Kreideablagerungen sonst äußerst selten anzutreffen sind. Die

Steinbrüche bei Sendenhorst sind heute aufgelassen, bis zum Ende des vorigen Jahrhunderts aber wurden hier wie auch in den gleichen Schichten in den Baumbergen westlich von

Münster zahlreiche Funde von Fischen gemacht, die uns eine gute Übersicht über die Fischfauna der Kreidezeit vermitteln. Die Mannigfaltigkeit der Formen ist groß. Da gibt es

heringartige Fische mit schlankem Körper und großen Flossen, die wohl auch schon zur Kreidezeit in Schwärmen das Meer durchzogen. Abb. 4 zeigt eine Gesteinsplatte mit 1.wei

wohlerhaltenen Exemplaren der Art (Histiothrissa macrodactyla). Zu den Stachelflossern gehören Fische mit hohem, gedrungenem Körper, die als langsame Schwimmer ruhige

Meeresbereiche aufsuchten.

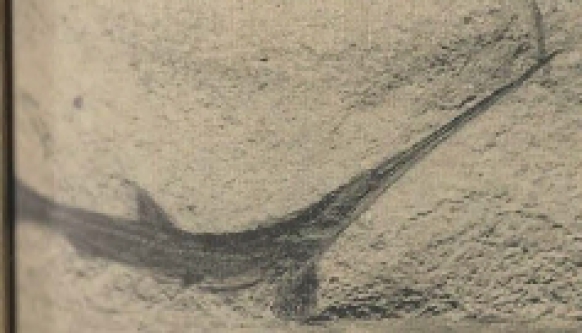

Die in

Abb. 5 (links) abgebildete Art (Platycormus germanus) ist nur aus den Kreideablagerungen Westfalens bekannt. Dagegen zeigt ein anderer seltener Fund von Sendenhorst (Abb. 6 -

rechts) einen kleinen, schlanken Fisch mit übermäßig verlängerten, fein bezahnten Kiefern, die einer Stoßlanze vergleichbar sind. Er ist als schneller Schwimmer und

Räuber der Hochsee anzusehen (Rhinellus furcatus). Noch mehrere Raubfische sind unter den Funden von Sendenhorst vertreten.

Die in

Abb. 5 (links) abgebildete Art (Platycormus germanus) ist nur aus den Kreideablagerungen Westfalens bekannt. Dagegen zeigt ein anderer seltener Fund von Sendenhorst (Abb. 6 -

rechts) einen kleinen, schlanken Fisch mit übermäßig verlängerten, fein bezahnten Kiefern, die einer Stoßlanze vergleichbar sind. Er ist als schneller Schwimmer und

Räuber der Hochsee anzusehen (Rhinellus furcatus). Noch mehrere Raubfische sind unter den Funden von Sendenhorst vertreten.

Abb. 5 Stachelflosser Platycormus germanus, gefunden bei Sendenhorst

Abb. 6 Raubfisch Rhinellus furcatus, gefunden

bei Sendenhorst

Abb. 6 Raubfisch Rhinellus furcatus, gefunden

bei Sendenhorst

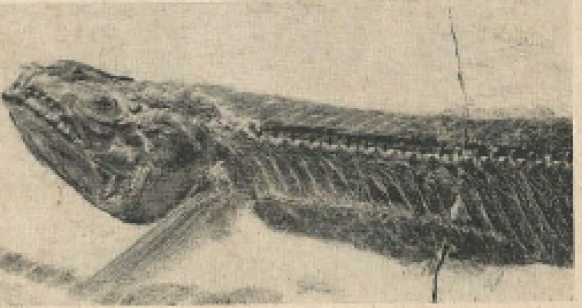

Ein prachtvoll erhaltenes Exemplar stellt einen starken Raubfisch von 45 cm Länge mit großen Flossen dar, seine Kiefer sind mit langen, spitzen

Zähnen bewehrt (Enchodus gracilis).

Ein anderer Raubfisch, von dem nur zwei Exemplare bekannt sind, die in

Sendenhorst gefunden wurden, hatte einen aalförmig langgestreckten Körper und einen gedrungenen Kopf mit starkem Gebiß (Palaeolycus dreginensis).

Im Magenraum des

in Abb. 8 abgebildeten Exemplars ist die Wirbelsäule eines kleinen Beutefisches erhalten geblieben, wodurch die räuberische Art seiner Lebensweise bestätigt wird. Diese

Fische der Kreidezeit gehören durchweg heute nicht mehr lebenden Gattungen an. Bei ihrem Vergleich mit den heutigen Meeresfischen fällt auf, daß der größte Teil von ihnen in

ihrem Körperbau und ihrer Organisation heutigen Tiefseefischen nahesteht.

Im Magenraum des

in Abb. 8 abgebildeten Exemplars ist die Wirbelsäule eines kleinen Beutefisches erhalten geblieben, wodurch die räuberische Art seiner Lebensweise bestätigt wird. Diese

Fische der Kreidezeit gehören durchweg heute nicht mehr lebenden Gattungen an. Bei ihrem Vergleich mit den heutigen Meeresfischen fällt auf, daß der größte Teil von ihnen in

ihrem Körperbau und ihrer Organisation heutigen Tiefseefischen nahesteht.

Die Kalksandsteine von Sendenhorst, in denen sie gefunden wurden, sind jedoch typische Bildungen eines flachen, küstennahen Meeres. Wir müssen daher annehmen, daß die Fische einen

anderen Lebensraum hatten und hier im Flachmeer nur ihren Begräbnisort fanden. Ihr seltenes Vorkommen spricht ebenfalls dafür. Man kann sich wohl vorstellen, daß die Fische

durch veränderte Meeresströmungen und durch Stürme aus ihrem eigentlichem Lebensbereich in der Hochsee gerissen wurden und ins Flachmeer verschlagen wurden, wo sie zugrunde gehen

mußten. Hier wurden sie dank einem schnellen Absatz von lockerem Sand- und Tonmaterial, wie er aus den Wattenmeeren bekannt ist, ohne Zerstörung auf dem Meeresgrunde eingebettet

und liegen uns dadurch heute in so schöner Erhaltung im Gestein vor. In mehreren Veröffentlichungen hat W. von der Marck in den .Jahren 1858 - 1894 die Fische von Sendenhorst

beschrieben. Die Originale zu den hier abgebildeten Stücken werden in den Sammlungen des Geologisch-Paläontologischen Instituts der Universität Münster aufbewahrt.

Der rote Hahn in Sendenhorst - Über wirklich alle Brände bis 1949

Unsere Heimatstadt hatte in dem letzten Kriege das Glück, von den sinnlosen Zerstörungen verschont zu bleiben. Indes kennt die Geschichte unserer Heimat genug des Leides, das in all den Jahrhunderten durch Feuersnot über unsere Gemeinde immer wieder hereingebrochen ist.

S endenhorst Unsere Heimatstadt hatte in dem letzten Kriege das Glück, von den sinnlosen

Zerstörungen verschont zu bleiben. Indes kennt die Geschichte unserer Heimat genug des Leides, das in all den Jahrhunderten durch Feuersnot über unsere Gemeinde immer wieder hereingebrochen

ist.

endenhorst Unsere Heimatstadt hatte in dem letzten Kriege das Glück, von den sinnlosen

Zerstörungen verschont zu bleiben. Indes kennt die Geschichte unserer Heimat genug des Leides, das in all den Jahrhunderten durch Feuersnot über unsere Gemeinde immer wieder hereingebrochen

ist.

1930 - Feuerwehrkapelle auf dem Marktplatz - Aktuell 2015: Achtung Baustelle ! ;-)

Die dichtgedrängte Siedlungsweise des Mittelalters, auch der Neuzeit noch, und vor allem die Bauweise selbst ist der wesentliche Grund dafür, daß oft eine kleine Unvorsichtigkeit schnell einen

Brandherd schuf und furchtbare Katastrophen über die Stadt oder einzelne Viertel heraufbeschwor. So sehr auch das städtische Gemeinwesen vorsichtig und umsichtig die Organisation einer Feuerhilfe

ausbaute und in der städtischen Verfassung die Pflicht zur Brandbekämpfung und die Beschaffung entsprechender Hilfsmittel, wie Feuereimer, Feuerhaken jedem neuen, das Bürgerrecht erwerbenden

Mitbürger auferlegte, so blieb doch alles nur eine unzulängliche Vorsichtsmaßnahme. Die beieinander liegenden Wohnstätten waren bekanntlich Fachwerkhäuser, und schnell fraß sich insbesondere in den

Sommermonaten das Feuer durch Balken und Lehmwände zur Nachbarschaft durch, wenn nicht schneller noch bei Sturm oder einer ungünstigen Windrichtung die sprühenden Flammen und brennende Holzscheite

immer neue Brände entzündeten.

Wenn wir in den Annalen unserer Heimatgeschichte lesen, so sind Pest, Krieg und Teuerung, die Brände in all den Jahrhunderten eine wahre Geißel für unsere Vorfahren gewesen, und aus der Kenntnis

vergangener Zeiten vermögen wir um so besser zu begreifen, wie sehr doch neuzeitliche Bauweise und technische Fortschritte einer modernen Feuerbekämpfung das feuergefährdete Leben, Hab und Gut immer

mehr gesichert und geschützt haben.

In zeitlicher Folge mögen die Feuerschäden unserer Heimatstadt hier aufgezeichnet werden und uns Not und Jammer der zahlreich Betroffenen, aber auch immer wieder ihren unverzagten Lebensmut vor Augen

führen, der aus Ruinen eine neue Zukunft baute.

1323: Nach den urkundlichen Berichten die erste Brandkatastrophe

23. Okt. 1529: An diesem Tage brannte die ganze Stadt mit Ausnahme einiger Häuser im Süden und Westen innerhalb zweier Stunden völlig nieder. Auch der Turm der Kirche wurde zusammen mit fünf Glocken

vom Feuer zerstört.

3. Nov. 1639: eine große Feuersbrunst, die den Stadtteil zwischen dem Nord- und Osttor ergriff und ihn mit Ausnahme weniger Häuser in Asche legte. Etwa 80 Häuser brannten nieder.

29. Dez. 1650 entstand auf der Südstraße ein Brand, der 50 Häuser einäscherte. Auch das Rathaus ging in Flammen auf.

1666 brannten 18 Häuser nieder.

1746 brannte das Haus des Schmiedes Hermann Bering.

19. Sept. 1749: eine Feuersbrunst, die zu den größten zählt, die Sendenhorst jemals getroffen hat. Auch das Pfarrhaus wurde ein Raub der Flammen und mit ihm, neben dem größten Teil der Ernte, noch

die Hinterlassenschaft des Pastors Borchert.

17. April 1751: Das Feuer zerstörte alle Gebäude bis zum Westtore. Das neu errichtete Pastorat blieb nicht vorm Feuer verschont. Es wurde jedoch nur das Dach zerstört.

10. April 1764: 17 Häuser gingen an dem Abend in Flammen auf.

29. April 1806: Es entstand eine Feuersbrunst, die sich mit solcher Schnelligkeit über die ganze Stadt ausbreitete, daß in wenigen Stunden 154 Wohnhäuser in Asche lagen. Auch der Turm der alten

Kirche, das Rathaus und das Pfarrhaus wurden ein Raub der Flammen. Nur der Südteil und ein Teil des Nordteils blieben vom Feuer verschont.

9. August 1885 brach in dem am Südgraben gelegenen Linnemannschen Hause ein Schadenfeuer aus und drei Tage später der größte Brand, dessen sich die noch heute lebende Generation Sendenhorsts zu

erinnern weiß. Ebenfalls brannte auch das Haus des Schmiedes B. Arnskötter. Der Wind begünstigte die Ausbreitung des Feuers und die gegenüberliegenden Häuser: Westmeier, Lewe brannten nieder.

23. Febr. 1886 trat die 1885 gegründete Freiw. Feuerwehr zum ersten Male in Tätigkeit. Es brannte das Haus des Steinhauers Anton Erdmann in der Schulstraße.

15. April 1887 brannte das Backhaus des Gutbesitzers Adolf Herte, Kspl. Sendenhorst.

1. März 1894: Speicher des Gutsbesitzers Niestert.

25. Juli 1894 infolge Blitzschlages Wagenhaus und Stallung des Gutsbesitzers Möllmann.

12. Okt. 1895: Scheune des Brennereibesitzers H. Roetering.

16. Nov. 1895: Haus des Schuhmachers Heinr. Wessel, Südgraben

11. Aug. 1896: Brand im Hause des Metzgers Th. Holthaus.

23. Febr. 1898: Brand in der Wielerschen Brauerei am Osttor.

17. Juni 1898 stand das Haus des Maurers Melch. Lackmann am Südgraben in Flammen.

6. Juli 1900: Scheune des Gutsbesitzers Heinr. Sch. Horstrup

6. Juli 1900: Klingelmannsches Haus am Osttore, vormals Strickers.

18.9.1901: Bartmannsche Haus am Nordgraben

30.9.1901 das Besitztum des Schmiedes Bernh. Stapel an der Schulstraße

9. Mai 1902: Brand in der Wielerschen Brauerei

23. Aug. 1902: Brand in der Wielerschen Brauerei

22. Sept. 1902 das Wohnhaus des Maurers Bernhard Wegmann am Westgraben

16.7.1903 vernichtete ein Schadenfeuer die in der Bauerschaft Elmenhorst gelegene Scheune des Brauereibesitzers Wieler.

25. Februar 1904 das Haus des Arbeiters Rottkemper am Ostgraben.

19. April 1904 im Nebengebäude des St.-Josephs-Stiftes.

26. Mai 1904 ein Schadenfeuer des Backhauses der Becklarschen Besitzung Sendenhorst-Kirchspiel.

7. Juli 1904: Brand beim Metzger Heinrich Kalthoff am Kirchplatz.

1. Okt. 1904 das Wißlingsche Gehöft in Sendenhorst-Kirchspiel

1906 löschte die Wehr einen Brand vor der Scheune des Brennereibesitzers Roetering, bevor das Feuer die Scheune selbst ergriff.

20. Februar 1907: Brand in dem Wohnhaus des Mühlenbesitzers J. Wößmann vor dem Westtore.

3. Dez. 1908: Brand im Mietshause des Sattlers J. Offers in der Nordstraße.

27. Febr. 1909 stand die Windmühle des Kassenbrock vor dem Südtore in Flammen.

1910: Scheunenbrand des Brennereibesitzers B. Roetering

1. Okt. 1910: Werkstatt und Scheune des Kupferschmiedes Joh. Happe

18. Aug. 1911: Wohnhaus des Metzgermeisters Heinr. Rottmann, Neustraße

14. Mai 1912: Werkstatt des Zimmermeisters Bernh. Kötter, Oststraße

Febr. 1913: Besitzung des Gutsbesitzers Heinr. Bartmann, Kirchspiel Sendenhorst

Juni 1913: Wohnhaus des Landwirts Becklaß, Sandfort

24. Aug. 1914: Lagerhaus des Bahnhofwirtes Anton Spiegel am Bahnhof

25. Juli 1915: Lagerhaus und Scheune des Maurermeisters Jos. Schmies, Placken

13. Aug. 1915: Besitztum des Maurers Anton Wegmann, Südgraben

26. Febr. 1916: Scheune und Stallung des Gutbesitzers Joh. Arnemann, Kirchspiel-Sendenhorst

27. Juni 1918: Wohnhaus des Briefträgers Bernh. Wessel, Südgraben, am gleiche Tage die Werkstatt des Schreinermeisters Ant. Früchte

20. März 1919: Wohnhaus des Landwirtes Bartmann-Maikötter

1. Sept. 1919: Besitztum des Gutbesitzers Jos. Halene, Kirchspiel

April 1921: Scheune des Brennereibesitzers Wwe. Fritz Hesse

4. Aug. 1921: Stallung und Scheune des Gutsbesitzers Ant. Feldmann, Kspl.

März 1922: Wohnhaus des Brennmeisters Heinr. Wolke, Nordgraben

17. März 1922: Mietshaus des Brennereibesitzers H. Roetering

30. Dez. 1922: Lager des Kaufmanns J. B. Holtel

24. Aug. 1924: Scheune des Althändlers C. Overhage und in der gleichen Nacht die Scheune des Fuhrunternehmers Th. Beumer.

Frühjahr 1925: Scheune des Brennereibesitzers C. Jönsthövel

29. Juli 1925: Wohnhaus des Arbeiters Franz Timmes, Mauritz

7. Nov. 1925: Wohnhaus des Kötters Bernh. Becklas, Bauerschaft Sandfort

1926 – 1928 kein Brand

13. Juni 1929: Werkstatt des Kupferschmiedes Bernh. Meyer, Weststraße

17. Sept. 1929: Brand in der Zichorienbrennerei des J. Lücke-Gehrmann

21. Okt. 1929: Scheunenbrand der Geschwister Suermann am Kirchplatz

20. Juli 1930: Wohnhaus des Bauern Aug. Lange, Bauerschaft Jönsthövel

15. Okt. 1930: Wohnwagen der Firma Alfred Schwiermann, Dortmund, der auf dem Holzplatze des B. Decker, Osttor, abgestellt war.

7. Sept. 1931: Scheune des B. Wißling, Bauerschaft Sandfort

4. März 1932: Wohnhaus, Stallung, Remise und Anbau des Bauern Hub. Tergeist

18. Juni 1932: Wohnhaus des Arbeiters Hubert Wessel, Südgraben

9. April 1934: Feldscheune des Heinrich Roetering und das Lager des Heinrich Telges, Oststraße

1935: Brand der Zichorienbrennerei Jos. Lücke-Gehrmann, Oststraße

1936 kein Brand

9. Sept. 1937: Wohnhaus des Landwirtes Bernh. Bruland, Bauerschaft Bracht

29. Juli 1938: durch Funkenflug beim Dreschen in Stroh- und Kaffhaufen beim Bauer Gustav Möllmann, Bauerschaft Bracht

20. Aug. 1939 schlug der Blitz in die Scheune des Bauern Wilh. Angelkotte, Bracht

2. Jan. 1940: Brand in der Rektoratschule

12. Mai 1940: Brand im Schafstall des Bauern Gerh. Niesters, Bauernsch. Brok.

14. Nov. 1940: Ein gewaltiger Sturm warf den Dachstuhl des Brennereibesitzers J. Silling, Oststraße, um.

1941 kein Brand

24. Mai 1942: Brand im Kükenstall des Gutes Roeper, Besitzer St.-Josephs-Stift

3. Aug. 1943: Stall des Viehkaufmanns Reinh. Siekmann, Weststraße

17. Febr. 1944: Hinterhaus des Geflügelzuchtberaters Bernh. Kötter, Prozessionsweg

16. Juli 1945: Giebelwand der Brennerei Karl Werring-Zurmühlen, Bauerschaft Elmenhorst

13. Dez. 1945: Stall des Heinr. Dorsel, Westtor

29. Aug. 1946: Kaffeerösterei des Heinr. Pohlmann, Ostgraben

1. Sept. 1946: Stallgebäude und Lager des Brennereibesitzers H. Everke, Neustraße

13. April 1947: Zimmerbrand bei Casper Linnemann, Südgraben

3. Juli 1947: Brand in der Brennerei der Wwe. Peter Horstmann (Bauerschaft Ringhöven).

19. Okt. 1948: Reparaturwerkstatt des Fahrradhändlers Th. Jaspert, Oststraße.

18. Febr. 1949: Wohnhaus und Stallung des Bauern Wilhelm Teiner-Heimann, Bauerschaft Bracht.

17. April 1949: Schornsteinbrand beim Bauer Gerh. Niestert.

2. Sept. 1949: Feldscheune des Ackerbürgers Bernh. Kamman, gleichzeitig brannte auch der Dreschkasten des Dreschmaschinenbesitzers Ant. Reul, Weststraße

Der Landkreis Beckum im Spiegel der Vor- und Frühgeschichte

Manchmal kann es nicht schaden, die eigene Tellerzone zu verlassen und über selbigen Rand hinweg zu schauen.

Sendenhorst Das älteste und einzig erhaltene

Denkmal aus jener dunklen Vorzeit des Kreises Beckum, über die uns keine schriftliche Urkunde berichtet, ist die große, aus Findlingen erbaute, langgestreckte Grabkammer auf dem Hiärwestkamp, südlich

Beckum, in der Bauerschaft Dalmer.

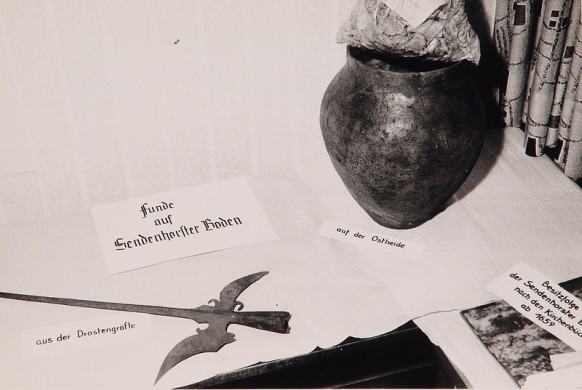

Bild:

Funde auf Sendenhorster Boden

Über 120 Jahre sind vergangen, seitdem dieses Grabmal zusammen mit den ähnlichen, aber inzwischen zerstörten, bei den Höfen Westerschulte und Wintergalen die Aufmerksamkeit und das Interesse der

Altertumsforschung fanden.

Der münstersche Historiker Dr. Erhard schrieb in einer in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts erschienenen Schrift: „Nachricht von den bei Beckum entdeckten alten Gräbern“: „Sie können

nicht aus vorchristlicher Zeit herstammen, sondern müssen erst nach 803 entstanden sein, wo Karl d. Gr. das Verbrennen der Leichen bei Todesstrafe verboten hatte; so daß sie also die älteste Form

christlicher Begräbnisse in hiesiger Gegend darstellen.“ Ihm antwortete der um die westfälische Altertumsforschung hochverdiente Pfarrer Niesert in einer kleinen Abhandlung im Jahre 1836 unter dem

Titel: „Versuch eines archäologischen Beweises, daß die bei Beckum entdeckten alten Gräber die älteste Form christlicher Begräbnisse nicht darstellen.“ Er stellte die Erhard’sche Ausdeutung richtig

und wies die Gräber den „Hünenbetten“ zu, d. h. jenen in weiteren Räumen Nordwesteuropas aus Findlingen erbauten Grabkammern der Steinzeit.

Schließlich veröffentlichte im Jahre 1875 der bekannte Baurat F. A. Borggreve in der „Westfälischen Zeitschrift“, Bd. 33., einen Aufsatz über „Die drei Gräber bei Westerschulte und Wintergalen in der

Gegend von Beckum“, in dem er nähere Einzelheiten, auch über inzwischen durchgeführte Ausgrabungen mitteilte.Von diesen drei Gräbern ist heute nur noch die auf dem Hiärwestkamp beim Landwirt Kulke

erhalten und gerade vor einem Jahr auf Anregung und mit Unterstützung der Kreisverwaltung Beckum soweit freigelegt worden, daß ihre Umrisse und einstige Gestalt wieder sichtbar sind. Die beiden etwa

in O-W-Richtung sichtbaren Steinreihen von etwa 27 m Länge bildeten einmal die Wandsteine einer großen, in den Boden eingegrabenen Grabkammer, auf denen einst große Steine lagen, die diese Grabkammer

oben abdeckten.

Als Borggreve vor 80 Jahren seinen Bericht schrieb, war diese steinerne Grabkammer noch 29 m lang, 1,5 m bereit und 1,5 m hoch erhalten. Sie wurde im Jahre 1875 weitgehend zerstört, als man

versuchte, die Steine zu sprengen, um Material zum Straßenbau zu gewinnen. Sie waren aber schon 1860 vom Staat angekauft, so daß ihre völlige Vernichtung noch einmal aufgehalten werden konnte. Diese

lange Grabkammer ist in der Mitte etwas gebogen; hier zeigen heute noch 4 Steine, ursprünglich waren es 5, den Rest des Eingangs an, der in die eigentliche Kammer führte.

Das zweite Grabmal ähnlicher Art lag etwa 700 m entfernt auf dem gegenüberliegenden Hang am Kieslingskamp, beim Hofe Westerschulte, und ein drittes beim Hofe Rentrup-Wintergalen in der Gemeinde

Lippborg. Beide Anlagen wurden im vergangenen Jahrhundert zerstört, um Straßensteine und Prellsteine in Beckum und Hamm zu gewinnen. Sie waren ähnlich gebaut wie die in der Bauerschaft Dalmer und

etwa gleich groß, die eine 26 m, die andere 28 m lang. In beiden Kammern konnten aber von Borggreve und anderen noch vor der Zerstörung Grabungen durchgeführt werden, die uns wenigstens in etwa ein

Bild ihrer Einrichtung vermitteln. Sie enthielten sehr viele menschliche Knochen, die Reste der einmal hier Bestatteten. Der Boden der Kammer war mit einer Steinlage gepflastert, auf der die Toten

niedergelegt worden waren. Als Beigaben wurden kleine Steinbeile, Messer und Speerspitzen aus Feuerstein, durchlochte Tierzähne, ursprünglich als Kette getragen, Bernsteinstücke, ein

Kupferblechstreifen, verzierte Scherben und ein vollständiges Tongefäß gefunden.

Dies Gefäß ist in einer Art, nämlich mit eingestochenen Linien verziert, die vor allem aus den gleichzeitigen sogen. Megalithgräbern des nördlichen Westfalen und Nordwesteuropas bekannt sind. Die

Menge der Bestattungsreste, oft in mehreren Lagen übereinander liegend, kennzeichnet diese Kammern als Sippengräber, in denen die Bewohner der Umgegend ihre Toten bestatteten. Es handelt sich schon

um eine seßhafte Bevölkerung, die in festen Häusern wohnte und Ackerbau und Viehzucht betrieb. Die Beckumer Steinkisten, wie sie gern genannt werden, gehören zu einer Gruppe, hauptsächlich im

südwestfälischen und hessischen Raum verbreiteter Anlagen. Sie wurden um 2000 v. Chr. angelegt und sind eine landschaftliche Ausprägung der im gesamten west- und nordwesteuropäischen Raum

verbreiteten Großsteingräber.

Seit der Entdeckung dieser Gräber sind in den letzten Jahren und Jahrzehnten weitere Fundplätze und Funde aus den Jahrtausenden vor Christi Geburt bis zur Zeit Karl d. Gr. um 800 n. Chr. beobachtet

worden, dank der Tatsache, daß sich in jeder Generation einige Männer fanden, die diesen unscheinbaren Zeugnissen der Geschichte des Beckumer Landes, den Steingeräten, Waffen, Gefäßresten und Gräbern

alter Zeit Interesse und Liebe bekundeten, so daß sich heute die Geschichte des Menschen in diesem Raum immer klarer übersehen läßt.Gewiß ist es nicht gerade übermäßig viel, was inzwischen gesammelt

und beobachtet worden ist. Das hat in diesem Land seine besonderen Gründe: denn weite Teile des Kreises bestehen an der Oberfläche aus schweren lehmigen und tonigen Böden, die nicht nur in alter Zeit

ungünstig für eine dauerhafte Besiedlung waren, sondern die auch die möglichen unscheinbaren Bodenfunde derart fest umklammern, daß sie vielfach unerkannt bleiben. Nur in einigen eingestreuten,

– vor allem im Nordwesten, Nordosten und Süden des Kreisgebietes – langgestreckten sandigen Inseln liegen bessere und günstigere Bodenarten vor, die von dem Menschen schon früh besiedelt wurden, aber

auch heute noch die Reste ihrer Siedlungen und Gräber leichter erkennen lassen.

Siedlungen aus dieser ältesten Zeit sind bisher nicht gefunden worden. Doch liegen aus dem ganzen Kreisgebiet neben einigen durchbohrten Geweihhacken, die bei Baggerarbeiten an der Lippe in den

Gemeinden Liesborn und Lippborg gefunden wurden, 24 Steinbeile und -Äxte vor, die erkennen lassen, daß der Raum besiedelt war. Es handelt sich – wie zu erwarten – um Stücke aus Feldgestein, aber auch

Feuerstein, deren verschiedene Formen anzeigen, wie hier schon in früher Zeit Einflüsse aus westlich, nördlich, südlich und östlich benachbarten Kulturen zusammenkamen.Aus der folgenden Bronzezeit

gibt es aus deren älteren Abschnitten bisher nur aus einem Urnenfriedhof von Liesborn den Rest einer bronzenen Schmucknadel, deren oberes Ende zu einer flachen Spiralscheibe zusammengerollt

ist.

Für die ausgehende Bronzezeit und die nachfolgende Eisenzeit liegen nun eine ganze Reihe größerer Grabfelder und auch einiger Siedlungen vor. Aus den Urnenfriedhöfen in Neuahlen, Heessen, Liesborn,

Lippborg (in der Polmerheide und bei Lütke Uentrup), Oelde und Sendenhorst gibt es, trotz der vielen unbeobachteten Zerstörungen, eine ganze Reihe von charakteristischen Grabgefäßen, in denen die

verbrannten Überreste der Toten beigesetzt waren: sorgfältig gearbeitete doppelkonische und schalenförmige Urnen, z. T. mit reichen Verzierungen geschmückt, weitmündige Schüsseln mit schräggestellten

Rändern und sogenannte Rauhtöpfe (s. Heimatkal. Kreis Beckum 1954). Sie zeigen, wie schon für die Steinbeile der ausgehenden Steinzeit festgestellt, auch hier vielfache Verbindungen und Einwirkungen

aus nördlich und westlich benachbarten Kulturen, die entlang der alten natürlichen Völker- und Handelsstraße der Lippe sich hier auswirken konnten. Im Jahre 1955 haben Grabungen des Landesmuseums in

Oelde neben einer ganzen Reihe von Urnen auch erstmalig Spuren jener schon auf vielen Grabfeldern Westfalens, der Rheinlande und der Niederlande festgestellten merkwürdigen Anlagen beobachten lassen;

es handelt sich um langgestreckte, von ehedem flachen Gräbchen umhegte Anlagen, die innerhalb der Friedhöfe besonders geweihte Plätze zur Durchführung von Totenfeiern oderähnlichem zeigen. Reste von

Opferfeuern, erschlagenen Gefäßen, wiederholt beobachtet, lassen solche Bestimmung vermuten.

Besondere Beigaben, bronzene Rasiermesser, Spangen, Pinzetten, Beile und Speerspitzen sind in den Urnen bisher nicht gefunden worden. Nur ein Einzelfund, der im Jahre 1937 in der Gemeinde Wadersloh

zutage kam, ein großer bronzener Halsring, vermag auch hier zu bestätigen, daß solche großen Schmuckstücke, die aus den benachbarten west-, mittel- und süddeutschen Landschaften reichlich bekannt

sind, auch hier geschätzt und getragen wurden. Neben diesen Friedhöfen sind nun aus der Gemeinde Sünninghausen seit Jahren Siedlungsstellen der letzten Jahrhunderte vor Christi Geburt bekannt

geworden. Die letzten im Jahre 1952 durchgeführten Grabungen erbrachten aus einer Reihe alter, glockenförmiger, bis zu 2 m tiefen Vorratsgruben sehr viele Bruchstücke von ebenfalls schalenförmigen

und schlüsselförmigen, aber auch hohen topfförmigen, gerauhten Gefäßen. Sie gehören dem 3. und 2. Jahrhundert vor Chr. Geb. an.

Die Frage nach dem Namen der Menschen und ihrem Volkstum, Germanen oder Nichtgermanen, können wir auf Grund der keramischen Funde dahin beantworten, daß es sich hier wohl um germanische Stämme

gehandelt hat, müssen aber dabei bedenken, daß in den letzten Jahrhunderten vor Christi Geburt aus dem nordwesteuropäischen Raum, bedingt durch klimatische Veränderungen, ganze Gruppen in die

linksrheinischen Gebiete abgewandert sind, mit dem Ziel, hier neues Siedlungsland zu suchen. Diese Ereignisse werden uns in den Berichten der römischen Schriftsteller noch angezeigt. Da aber an der

ganzen Südflanke des Kreises Beckum jene alte Völkerstraße führt, dem Verlauf der Lippe entlang, müssen wird durchaus damit rechnen, daß hier nicht nur ganze Gruppen seßhaft waren, sondern auch ein

stetes Hinzuziehen und Abwandern stattgefunden hat. Erst für die Zeit um Christi Geburt und den Beginn der Römerkriege werden uns Namen überliefert. Es sind die Brukterer, die hier eingewandert sind

und als Bewohner des östlichen Münsterlandes für die Zeit der Römerkriege wiederholt bezeugt sind. Spuren ihrer Siedlung oder Grabfelder sind bisher noch kaum gefunden. Hier läßt sich einmal deutlich

erkennen, wie viel noch zu tun ist, um zu den schwachen schriftlichen Nachrichten all die Siedlungsplätze und Grabfelder wiederzufinden, in denen sie wohnten oder ihre Toten bestatteten. Wenn die

Römer in den Kriegszügen von Drusus bis Germanicus, d. h. von 11 vor bis 14 nach Chr. in einzelnen Jahren mit 2 bis 4 Legionen im rechtsrheinischen Raum operierten, das sind 10- bis 20.000 Mann, muß

dieses Land verhältnismäßig dicht bevölkert gewesen sein, um diesen Aufwand der römischen Angriffskriege überhaupt zu verstehen. Zeugnisse dieser Kriegszüge sind bisher im Kreisgebiet nicht zutage